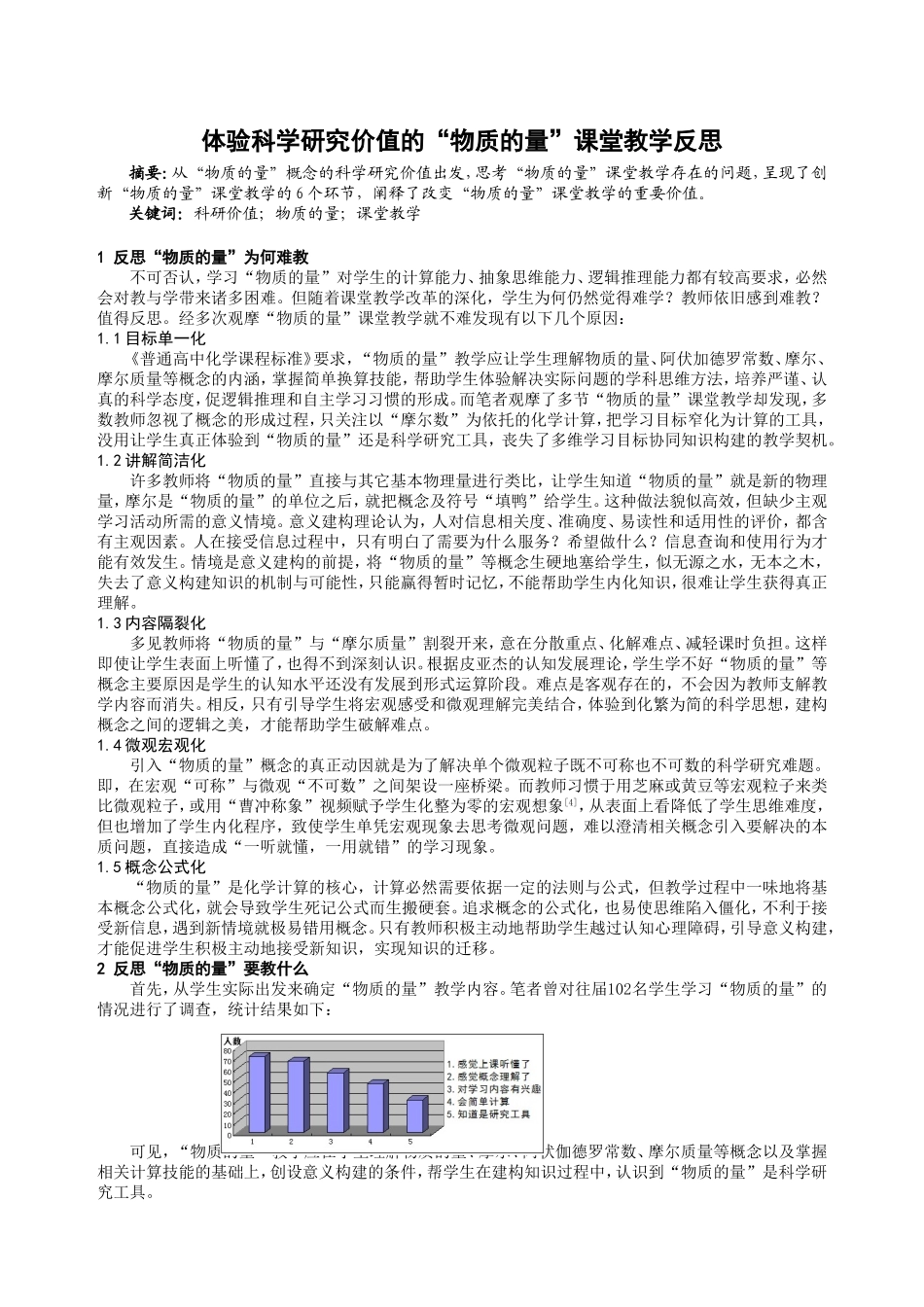

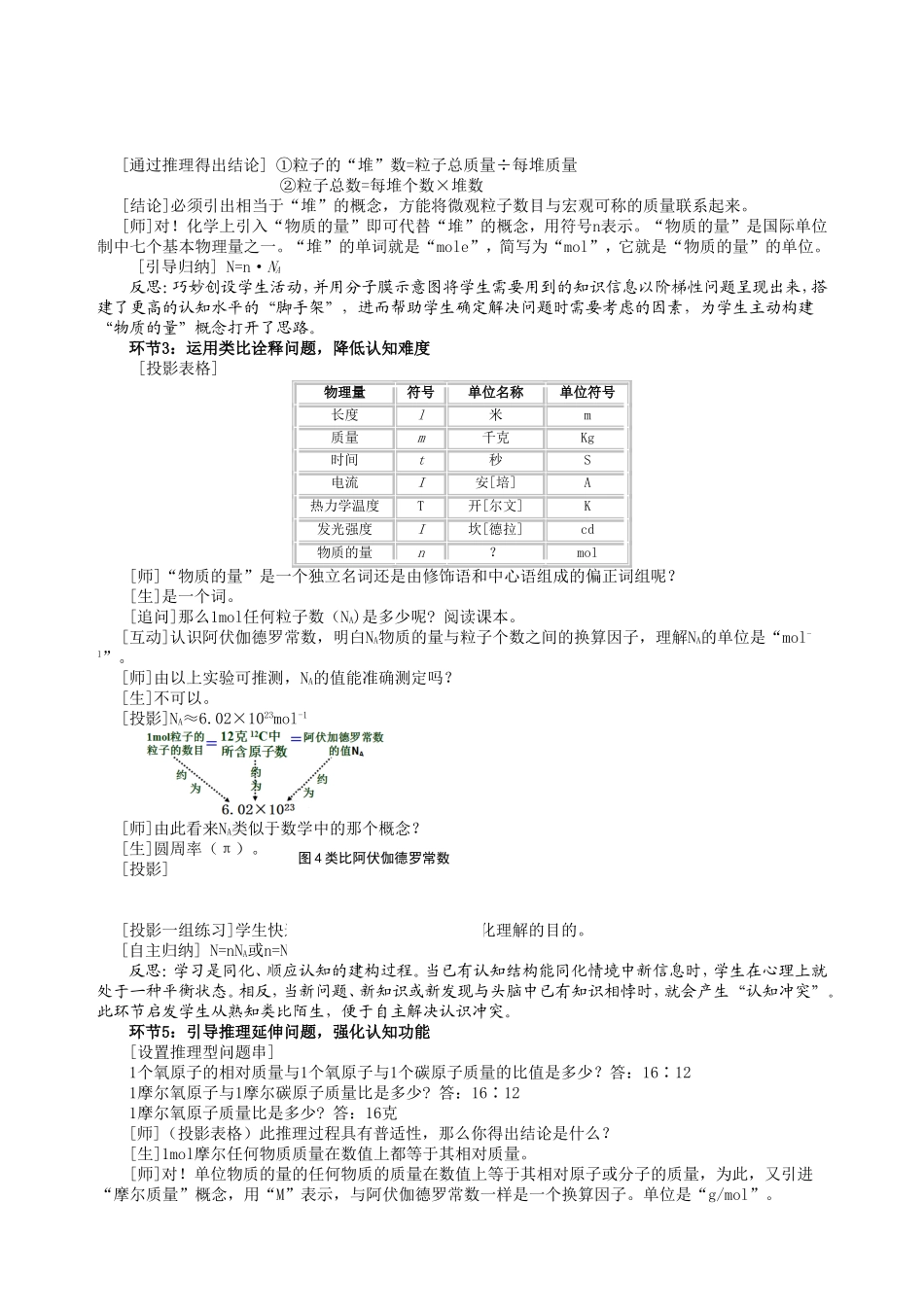

体验科学研究价值的“物质的量”课堂教学反思摘要:从“物质的量”概念的科学研究价值出发,思考“物质的量”课堂教学存在的问题,呈现了创新“物质的量”课堂教学的6个环节,阐释了改变“物质的量”课堂教学的重要价值。关键词:科研价值;物质的量;课堂教学1反思“物质的量”为何难教不可否认,学习“物质的量”对学生的计算能力、抽象思维能力、逻辑推理能力都有较高要求,必然会对教与学带来诸多困难。但随着课堂教学改革的深化,学生为何仍然觉得难学?教师依旧感到难教?值得反思。经多次观摩“物质的量”课堂教学就不难发现有以下几个原因:1.1目标单一化《普通高中化学课程标准》要求,“物质的量”教学应让学生理解物质的量、阿伏加德罗常数、摩尔、摩尔质量等概念的内涵,掌握简单换算技能,帮助学生体验解决实际问题的学科思维方法,培养严谨、认真的科学态度,促逻辑推理和自主学习习惯的形成。而笔者观摩了多节“物质的量”课堂教学却发现,多数教师忽视了概念的形成过程,只关注以“摩尔数”为依托的化学计算,把学习目标窄化为计算的工具,没用让学生真正体验到“物质的量”还是科学研究工具,丧失了多维学习目标协同知识构建的教学契机。1.2讲解简洁化许多教师将“物质的量”直接与其它基本物理量进行类比,让学生知道“物质的量”就是新的物理量,摩尔是“物质的量”的单位之后,就把概念及符号“填鸭”给学生。这种做法貌似高效,但缺少主观学习活动所需的意义情境。意义建构理论认为,人对信息相关度、准确度、易读性和适用性的评价,都含有主观因素。人在接受信息过程中,只有明白了需要为什么服务?希望做什么?信息查询和使用行为才能有效发生。情境是意义建构的前提,将“物质的量”等概念生硬地塞给学生,似无源之水,无本之木,失去了意义构建知识的机制与可能性,只能赢得暂时记忆,不能帮助学生内化知识,很难让学生获得真正理解。1.3内容隔裂化多见教师将“物质的量”与“摩尔质量”割裂开来,意在分散重点、化解难点、减轻课时负担。这样即使让学生表面上听懂了,也得不到深刻认识。根据皮亚杰的认知发展理论,学生学不好“物质的量”等概念主要原因是学生的认知水平还没有发展到形式运算阶段。难点是客观存在的,不会因为教师支解教学内容而消失。相反,只有引导学生将宏观感受和微观理解完美结合,体验到化繁为简的科学思想,建构概念之间的逻辑之美,才能帮助学生破解难点。1.4微观宏观化引入“物质的量”概念的真正动因就是为了解决单个微观粒子既不可称也不可数的科学研究难题。即,在宏观“可称”与微观“不可数”之间架设一座桥梁。而教师习惯于用芝麻或黄豆等宏观粒子来类比微观粒子,或用“曹冲称象”视频赋予学生化整为零的宏观想象[4],从表面上看降低了学生思维难度,但也增加了学生内化程序,致使学生单凭宏观现象去思考微观问题,难以澄清相关概念引入要解决的本质问题,直接造成“一听就懂,一用就错”的学习现象。1.5概念公式化“物质的量”是化学计算的核心,计算必然需要依据一定的法则与公式,但教学过程中一味地将基本概念公式化,就会导致学生死记公式而生搬硬套。追求概念的公式化,也易使思维陷入僵化,不利于接受新信息,遇到新情境就极易错用概念。只有教师积极主动地帮助学生越过认知心理障碍,引导意义构建,才能促进学生积极主动地接受新知识,实现知识的迁移。2反思“物质的量”要教什么首先,从学生实际出发来确定“物质的量”教学内容。笔者曾对往届102名学生学习“物质的量”的情况进行了调查,统计结果如下:可见,“物质的量”教学应在学生理解物质的量、摩尔、阿伏伽德罗常数、摩尔质量等概念以及掌握相关计算技能的基础上,创设意义构建的条件,帮学生在建构知识过程中,认识到“物质的量”是科学研究工具。图1对“物质的量”学习情况的抽样调查其次,结合课本编排意图来确定“物质的量”教学思路。“物质的量”是《化学1》“分类研究→定量研究→实验研究→模型研究”体系中的定量研究环节。为此,“物质的量”教学应指向概念提出的科研价值;选择合适的教学情境,搭建探究平台,让学生体验到“物质的量”概念...