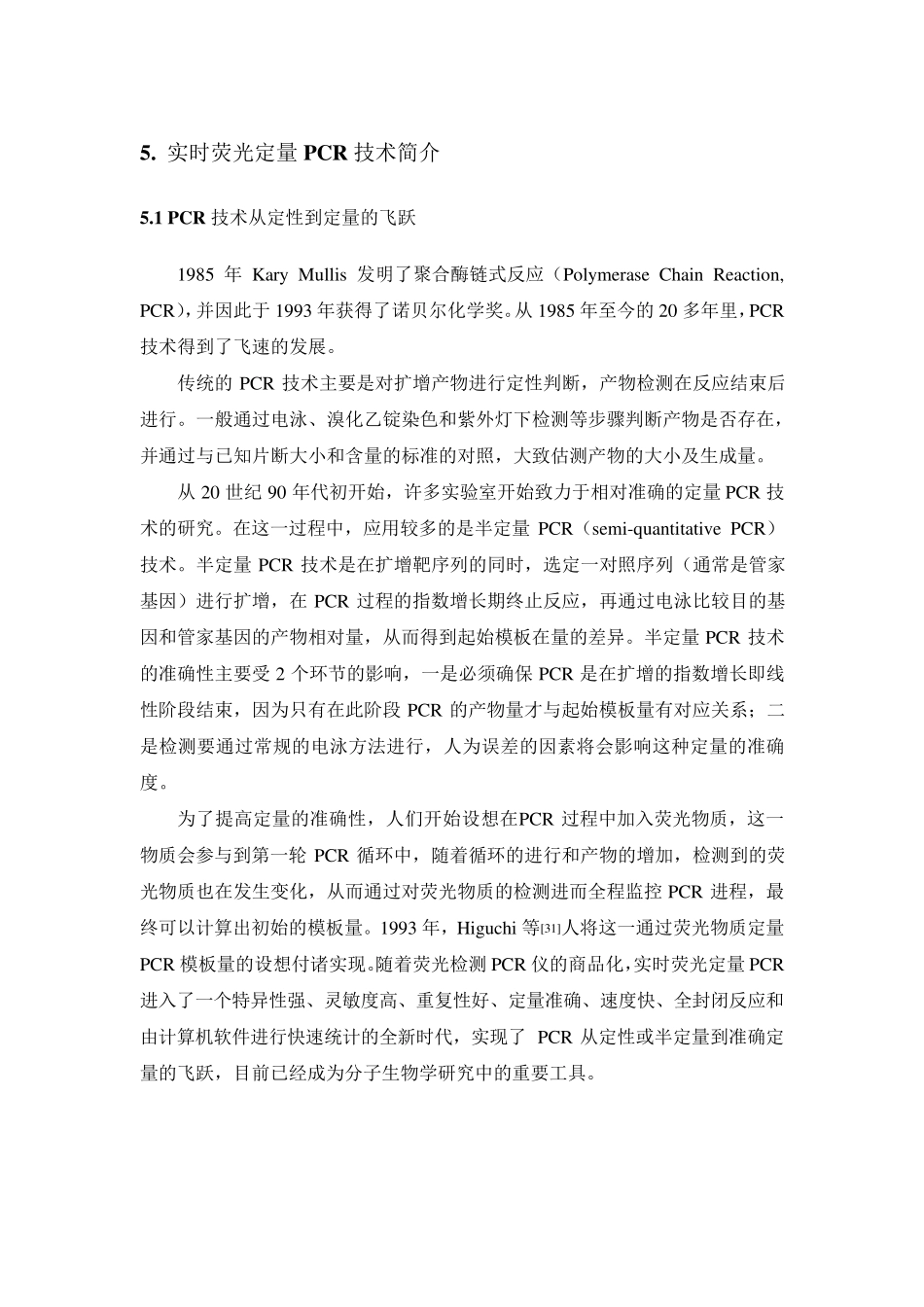

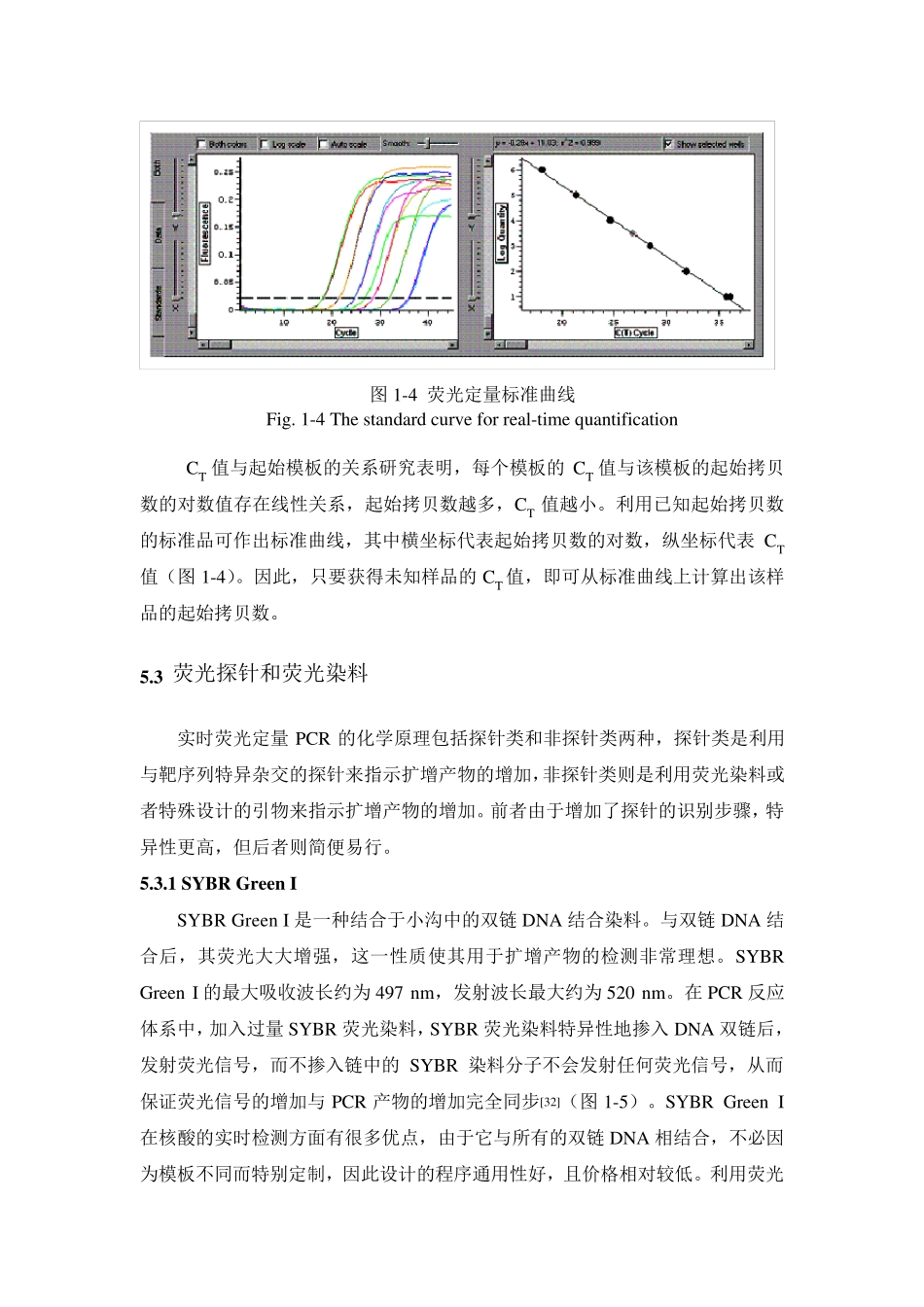

5. 实时荧光定量PCR 技术简介 5.1 PCR 技术从定性到定量的飞跃 1985 年Kary Mu llis 发明了聚合酶链式反应(Poly merase Chain Reaction, PCR),并因此于1993 年获得了诺贝尔化学奖。从1985 年至今的20 多年里,PCR技术得到了飞速的发展。 传统的PCR 技术主要是对扩增产物进行定性判断,产物检测在反应结束后进行。一般通过电泳、溴化乙锭染色和紫外灯下检测等步骤判断产物是否存在,并通过与已知片断大小和含量的标准的对照,大致估测产物的大小及生成量。 从20 世纪 90 年代初开始,许多实验室开始致力于相对准确的定量PCR 技术的研究。在这一过程中,应用较多的是半定量PCR(semi-qu antitativ e PCR)技术。半定量PCR 技术是在扩增靶序列的同时,选定一对照序列(通常是管家基因)进行扩增,在PCR 过程的指数增长期终止反应,再通过电泳比较目的基因和管家基因的产物相对量,从而得到起始模板在量的差异。半定量PCR 技术的准确性主要受 2 个环节的影响,一是必须确保 PCR 是在扩增的指数增长即线性阶段结束,因为只有在此阶段 PCR 的产物量才与起始模板量有对应关系;二是检测要通过常规的电泳方法进行,人为误差的因素将会影响这种定量的准确度。 为了提高定量的准确性,人们开始设想在PCR 过程中加入荧光物质,这一物质会参与到第一轮 PCR 循环中,随着循环的进行和产物的增加,检测到的荧光物质也在发生变化,从而通过对荧光物质的检测进而全程监控 PCR 进程,最终可以计算出初始的模板量。1993 年,Higu chi 等[31]人将这一通过荧光物质定量PCR 模板量的设想付诸实现。随着荧光检测PCR 仪的商品化,实时荧光定量PCR进入了一个特异性强、灵敏度高、重复性好、定量准确、速度快、全封闭反应和由计算机软件进行快速统计的全新时代,实现了PCR 从定性或半定量到准确定量的飞跃,目前已经成为分子生物学研究中的重要工具。 5.2 实时荧光定量PCR 原理 所谓的实时荧光定量PCR(real-time qu antitativ e PCR),就是通过对PCR 扩增反应中每一个循环产物荧光信号的实时检测,从而实现对起始模板定量及定性的分析 。在实时荧光定量PCR 反应中,引入了一种荧光化学物质,随着 PCR的进行,反应产物不断累计,荧光信号强度也等比例增加。每经过一个循环,收集一个荧光强度信号,这样我们就可以通过荧光强度变化监测产物量的变化,从而得到一条荧光扩增曲线图 ( 图 1-3) 。 一般而言...