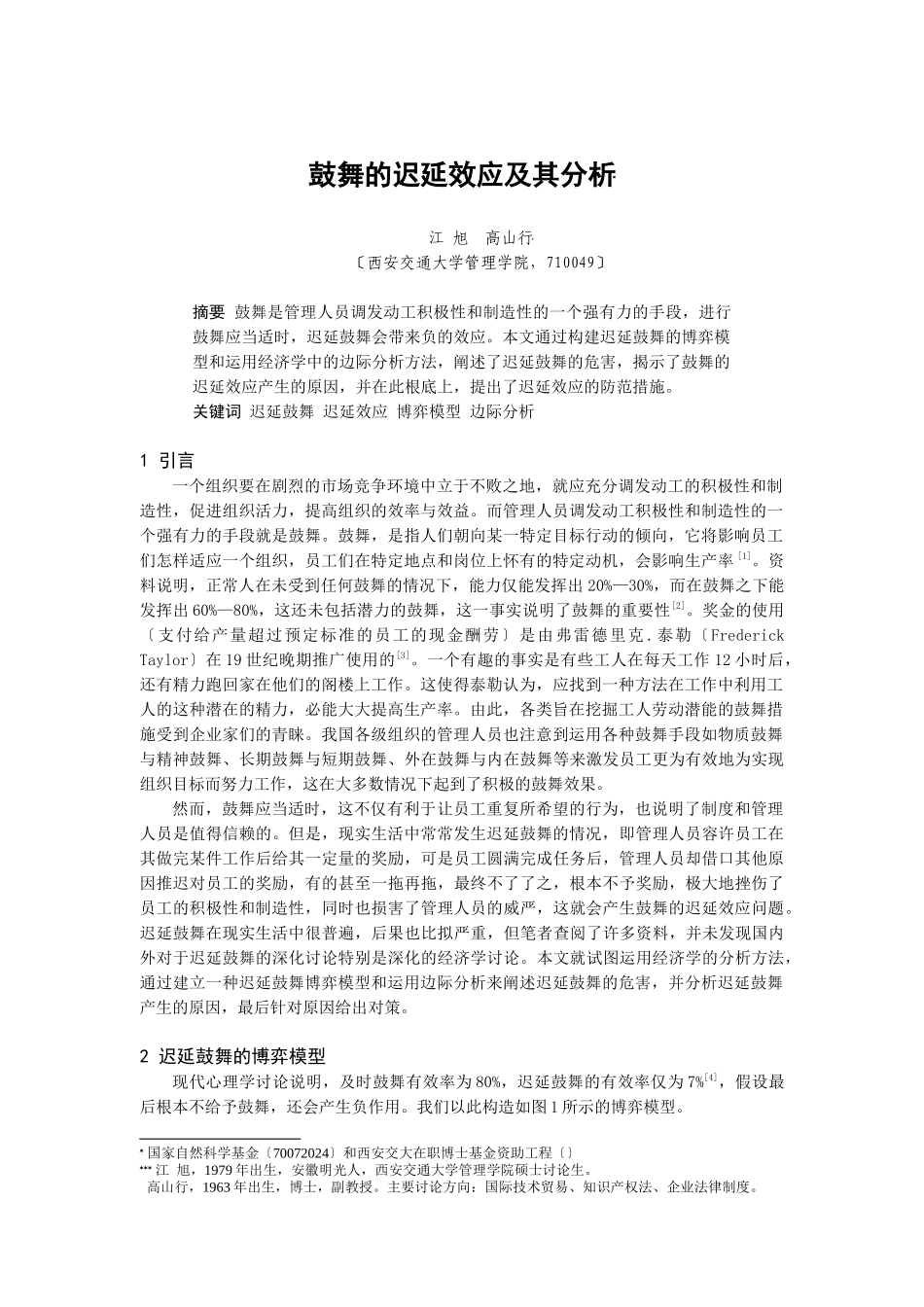

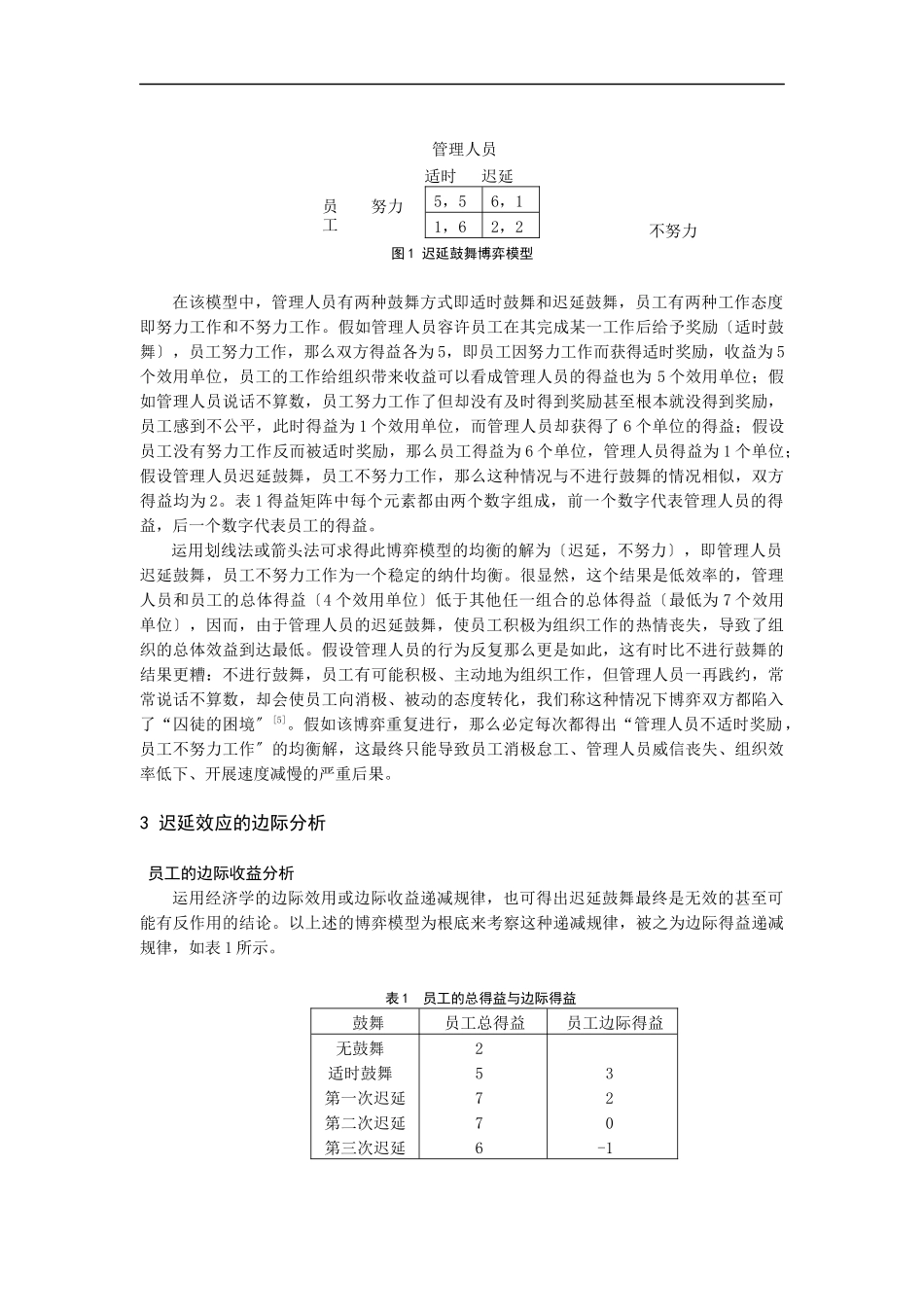

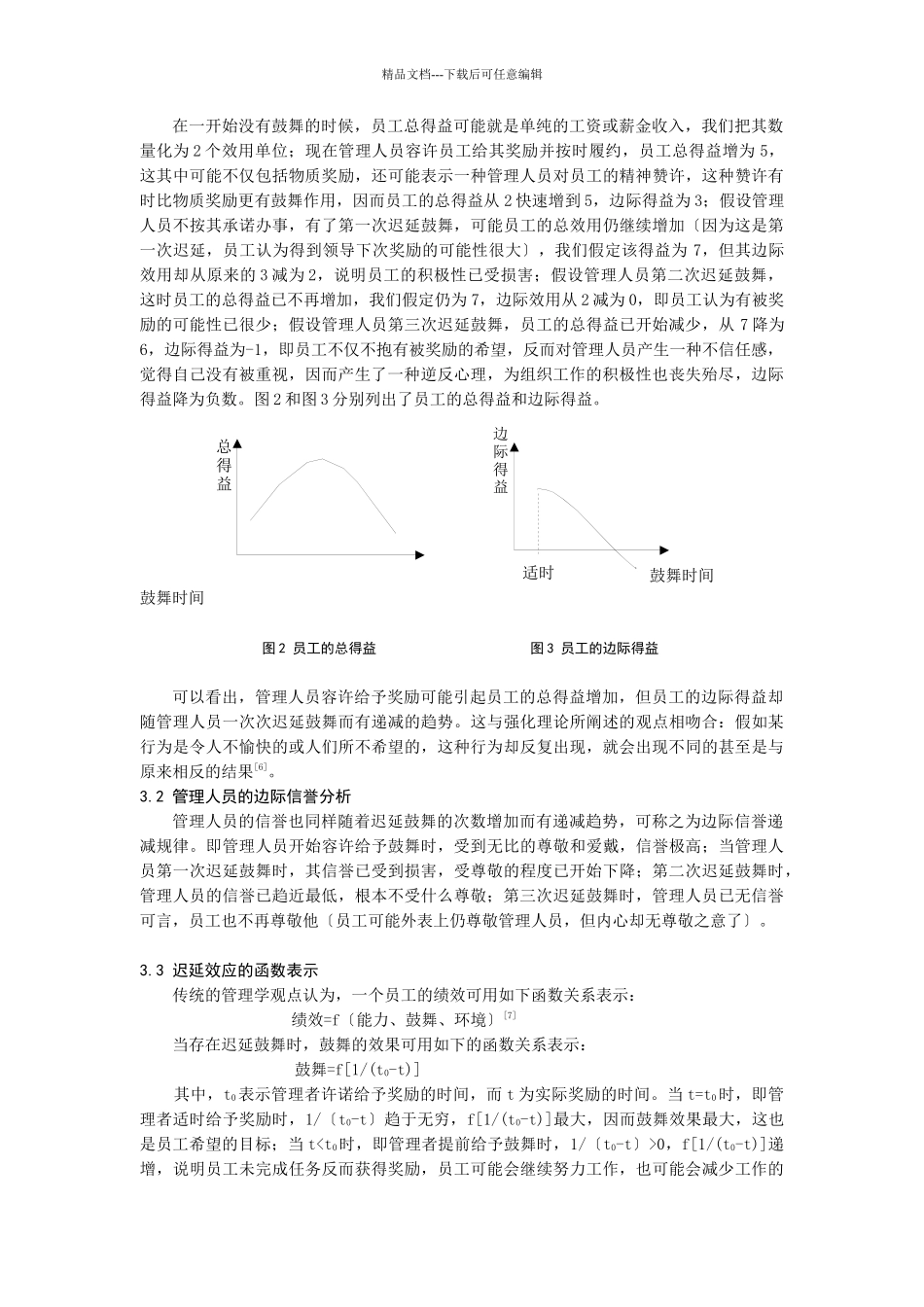

鼓舞的迟延效应及其分析江 旭 高山行〔西安交通大学管理学院,710049〕摘要 鼓舞是管理人员调发动工积极性和制造性的一个强有力的手段,进行鼓舞应当适时,迟延鼓舞会带来负的效应。本文通过构建迟延鼓舞的博弈模型和运用经济学中的边际分析方法,阐述了迟延鼓舞的危害,揭示了鼓舞的迟延效应产生的原因,并在此根底上,提出了迟延效应的防范措施。关键词 迟延鼓舞 迟延效应 博弈模型 边际分析1 引言 一个组织要在剧烈的市场竞争环境中立于不败之地,就应充分调发动工的积极性和制造性,促进组织活力,提高组织的效率与效益。而管理人员调发动工积极性和制造性的一个强有力的手段就是鼓舞。鼓舞,是指人们朝向某一特定目标行动的倾向,它将影响员工们怎样适应一个组织,员工们在特定地点和岗位上怀有的特定动机,会影响生产率 [1]。资料说明,正常人在未受到任何鼓舞的情况下,能力仅能发挥出 20%—30%,而在鼓舞之下能发挥出 60%—80%,这还未包括潜力的鼓舞,这一事实说明了鼓舞的重要性[2]。奖金的使用〔支付给产量超过预定标准的员工的现金酬劳〕是由弗雷德里克 .泰勒〔Frederick Taylor〕在 19 世纪晚期推广使用的[3]。一个有趣的事实是有些工人在每天工作 12 小时后,还有精力跑回家在他们的阁楼上工作。这使得泰勒认为,应找到一种方法在工作中利用工人的这种潜在的精力,必能大大提高生产率。由此,各类旨在挖掘工人劳动潜能的鼓舞措施受到企业家们的青睐。我国各级组织的管理人员也注意到运用各种鼓舞手段如物质鼓舞与精神鼓舞、长期鼓舞与短期鼓舞、外在鼓舞与内在鼓舞等来激发员工更为有效地为实现组织目标而努力工作,这在大多数情况下起到了积极的鼓舞效果。然而,鼓舞应当适时,这不仅有利于让员工重复所希望的行为,也说明了制度和管理人员是值得信赖的。但是,现实生活中常常发生迟延鼓舞的情况,即管理人员容许员工在其做完某件工作后给其一定量的奖励,可是员工圆满完成任务后,管理人员却借口其他原因推迟对员工的奖励,有的甚至一拖再拖,最终不了了之,根本不予奖励,极大地挫伤了员工的积极性和制造性,同时也损害了管理人员的威严,这就会产生鼓舞的迟延效应问题。迟延鼓舞在现实生活中很普遍,后果也比拟严重,但笔者查阅了许多资料,并未发现国内外对于迟延鼓舞的深化讨论特别是深化的经济学讨论。本文就试图运用经济学的分析方法,通过建立一种迟延鼓舞博弈模型和运用边际分析来阐述迟延鼓舞的危...