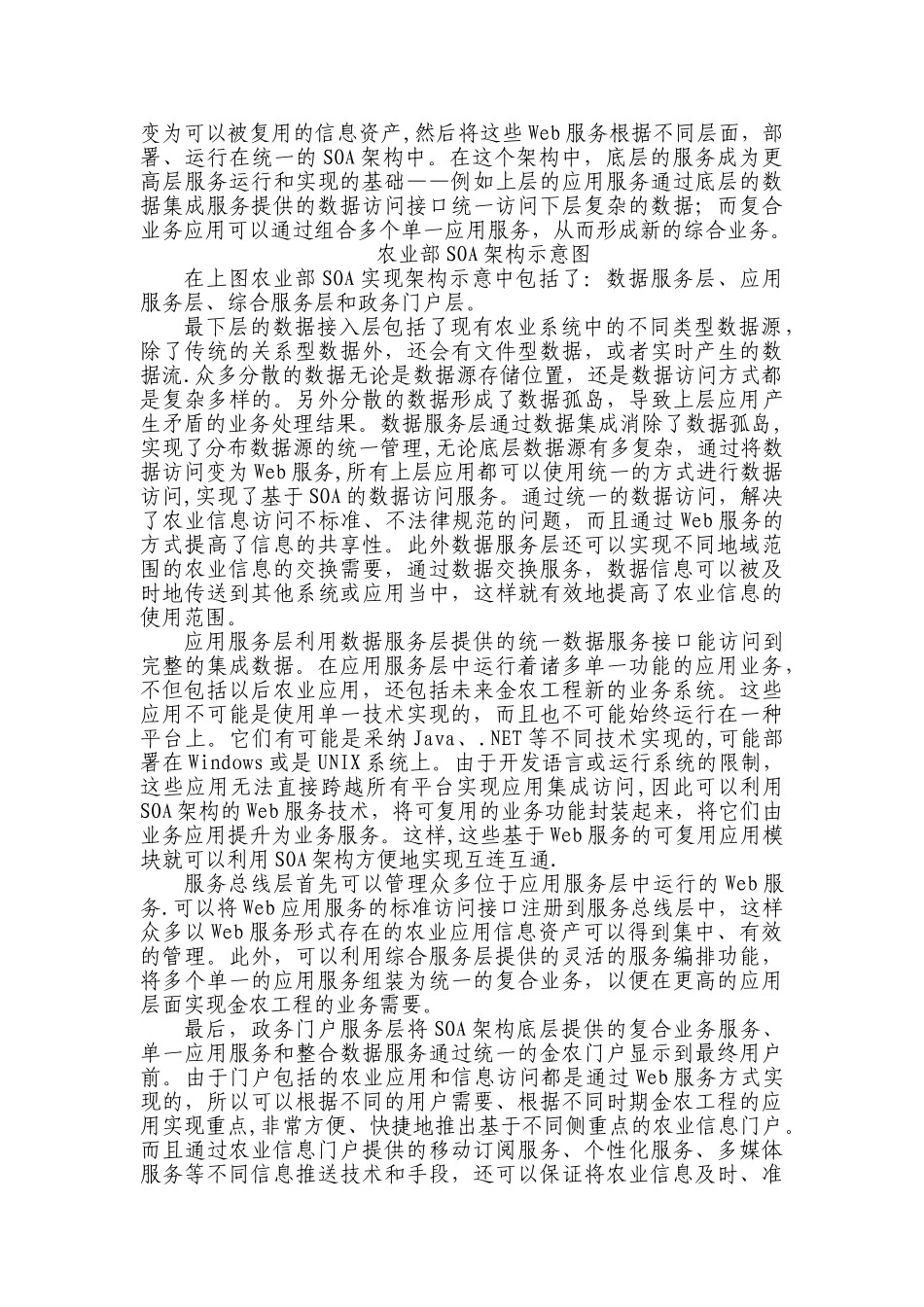

用面对服务构架实现敏捷的农业信息化平台2024 年 3 月 24 日纵览信息化建设的历史可以发现,组织结构的价值取向是推动技术和工艺进展的原动力,而通过信息化技术所实现的价值也驱动着相应竞争优势的提升。作为一个农业大国,我国从 1994 年 12 月在“国家经济信息化联席会议”第三次会议上提出建设”金农工程"以来,特别是加入世界贸易组织后,外部竞争环境极大地激发了农业及农村领域对信息服务的需求和渴望.一、金农工程现状在农业部主导的“金农工程”具体实施 2 年以来,我国已经建立以信息中心为技术依托,各专业司局和有关直属事业单位共同参加的信息组织机构体系.全国有 9 7%的地(市)、80%的县(市)和56%的乡镇建立了农业信息服务机构并进展起一批骨干农村信息员队伍。同时,在全国共建立了33条信息采集渠道,采集点8000多个,定期采集农村政策、生产动态、供求、价格、科技、灾害、疫情、农民收入等信息,初步形成了覆盖农业和农村经济领域的信息采集系统。建立了一批全国性和区域性数据库,开发应用了相关的信息处理和服务软件.随着信息服务网络已开始向基层延伸。构建了以农业部中国农业信息网为龙头的、具有较强支持功能的综合信息网络平台,初步形成了以批发市场价格行情、农产品供求、科技教育、种植、畜牧兽医、水产、农垦、乡镇企业、农机化、饲料、农产品质量、绿色食品等专业网为骨干的中国农业信息网.但是我们从多个省市建立的农业信息网得到的运行反馈也看到当前一些“金农工程”在信息化过程中遇到的问题和困惑.同时,在一些权威人士的文章中也有从各种角度的分析。综合来说,主要有“3 个多,3 个少”:1、农业信息网点多,信息人员多;但信息采集面和发布渠道还是少有些相关报道把这个问题称为“农业信息化的最后一公里"问题,因为八亿农民当中的绝大部分手中没有计算机,也没有条件上网,常规的信息传播也不是处处通畅,由于“数字鸿沟”的阻隔,造成电脑、网络、信息服务距离农民还差“最后一公里”.根据最近的一项数据表明,农民上网用户人数仅仅占我国网民总数的 2。3%,只有“可怜的”200 万人.当然,这个问题背后的根源在于城乡经济进展水平的不平衡、在于“二元结构”的障碍。农村经济上不发达,“数字鸿沟"差距就难以真正缩小。因此,仅仅就信息化讲信息化是不够的。但是,针对目前这一客观存在的应用环境,我们在技术上可以做些什么来缓解这个问题,增加信息系统与广阔农民的交互渠道,至少相对...