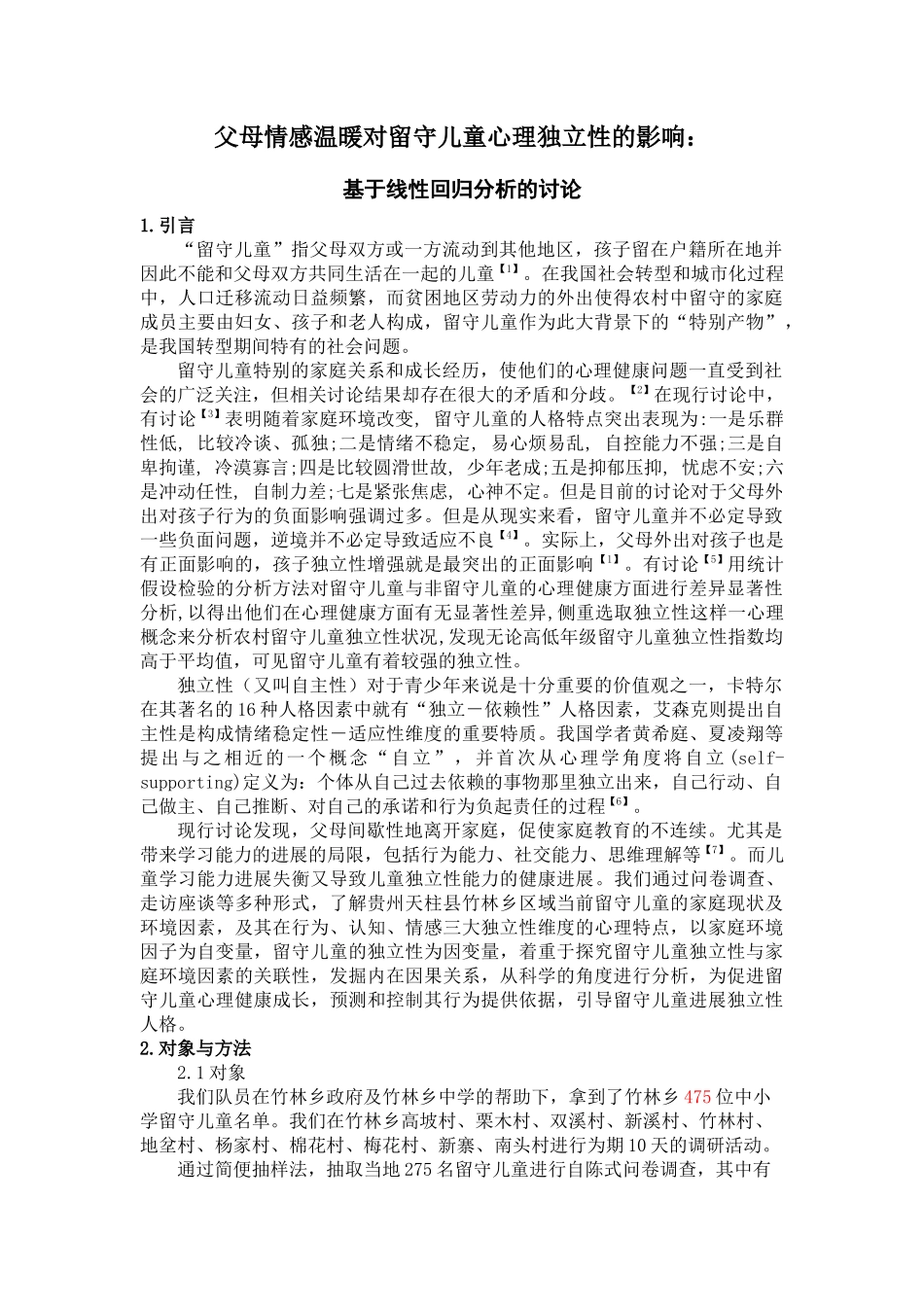

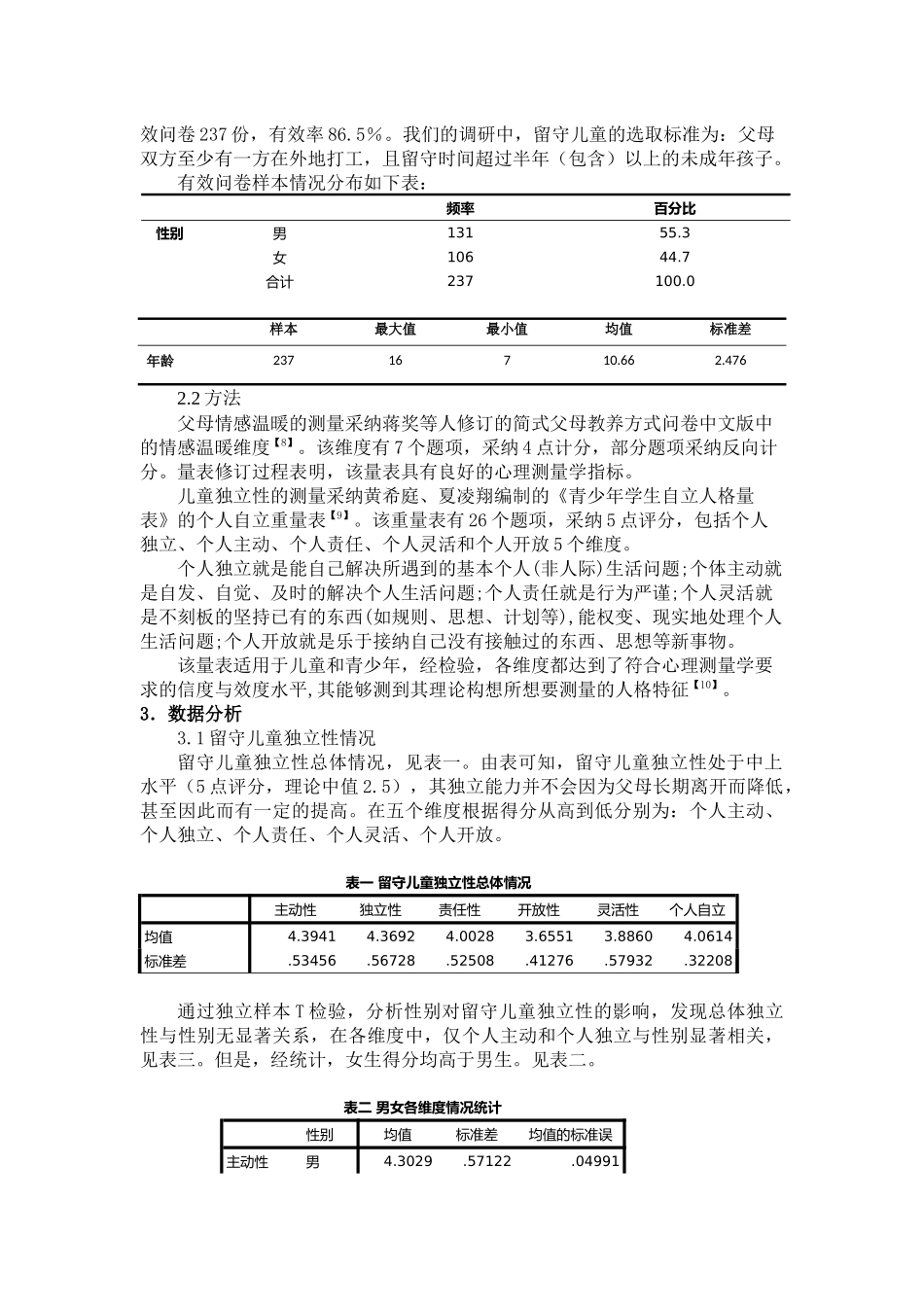

父母情感温暖对留守儿童心理独立性的影响:基于线性回归分析的讨论1.引言“留守儿童”指父母双方或一方流动到其他地区,孩子留在户籍所在地并因此不能和父母双方共同生活在一起的儿童【1】。在我国社会转型和城市化过程中,人口迁移流动日益频繁,而贫困地区劳动力的外出使得农村中留守的家庭成员主要由妇女、孩子和老人构成,留守儿童作为此大背景下的“特别产物”,是我国转型期间特有的社会问题。留守儿童特别的家庭关系和成长经历,使他们的心理健康问题一直受到社会的广泛关注,但相关讨论结果却存在很大的矛盾和分歧。【2】在现行讨论中, 有讨论【3】表明随着家庭环境改变, 留守儿童的人格特点突出表现为:一是乐群性低, 比较冷谈、孤独;二是情绪不稳定, 易心烦易乱, 自控能力不强;三是自卑拘谨, 冷漠寡言;四是比较圆滑世故, 少年老成;五是抑郁压抑, 忧虑不安;六是冲动任性, 自制力差;七是紧张焦虑, 心神不定。但是目前的讨论对于父母外出对孩子行为的负面影响强调过多。但是从现实来看,留守儿童并不必定导致一些负面问题,逆境并不必定导致适应不良【4】。实际上,父母外出对孩子也是有正面影响的,孩子独立性增强就是最突出的正面影响 【1】。有讨论【5】用统计假设检验的分析方法对留守儿童与非留守儿童的心理健康方面进行差异显著性分析,以得出他们在心理健康方面有无显著性差异,侧重选取独立性这样一心理概念来分析农村留守儿童独立性状况,发现无论高低年级留守儿童独立性指数均高于平均值,可见留守儿童有着较强的独立性。独立性(又叫自主性)对于青少年来说是十分重要的价值观之一,卡特尔在其著名的 16 种人格因素中就有“独立-依赖性”人格因素,艾森克则提出自主性是构成情绪稳定性-适应性维度的重要特质。我国学者黄希庭、夏凌翔等提出与之相近的一个概念“自立”,并首次从心理学角度将自立 (self-supporting)定义为:个体从自己过去依赖的事物那里独立出来,自己行动、自己做主、自己推断、对自己的承诺和行为负起责任的过程【6】。现行讨论发现,父母间歇性地离开家庭,促使家庭教育的不连续。尤其是带来学习能力的进展的局限,包括行为能力、社交能力、思维理解等【7】。而儿童学习能力进展失衡又导致儿童独立性能力的健康进展。我们通过问卷调查、走访座谈等多种形式,了解贵州天柱县竹林乡区域当前留守儿童的家庭现状及环境因素,及其在行为、认知、情感三大独立性维度的心理特点,以家庭环境因子为自变...