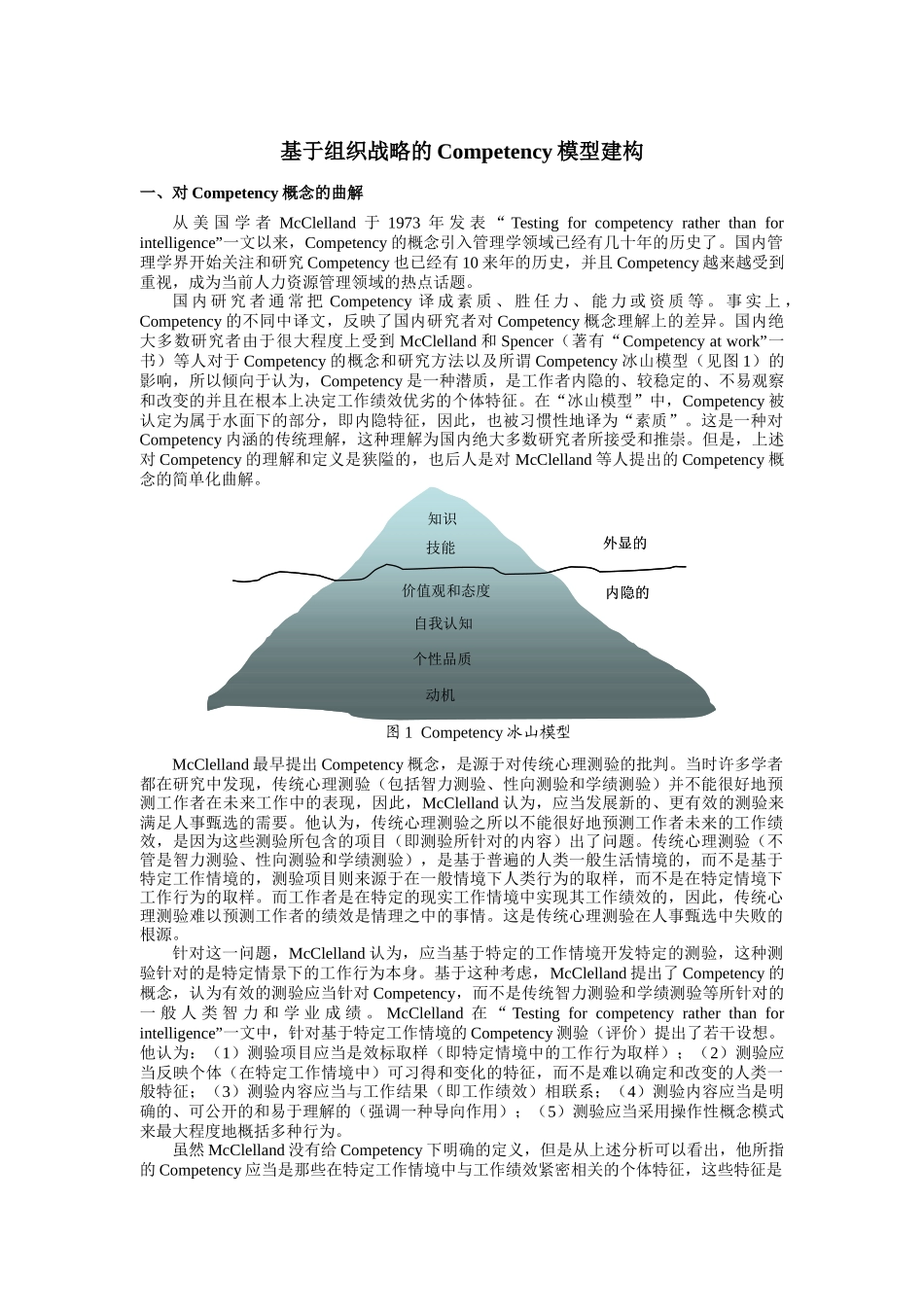

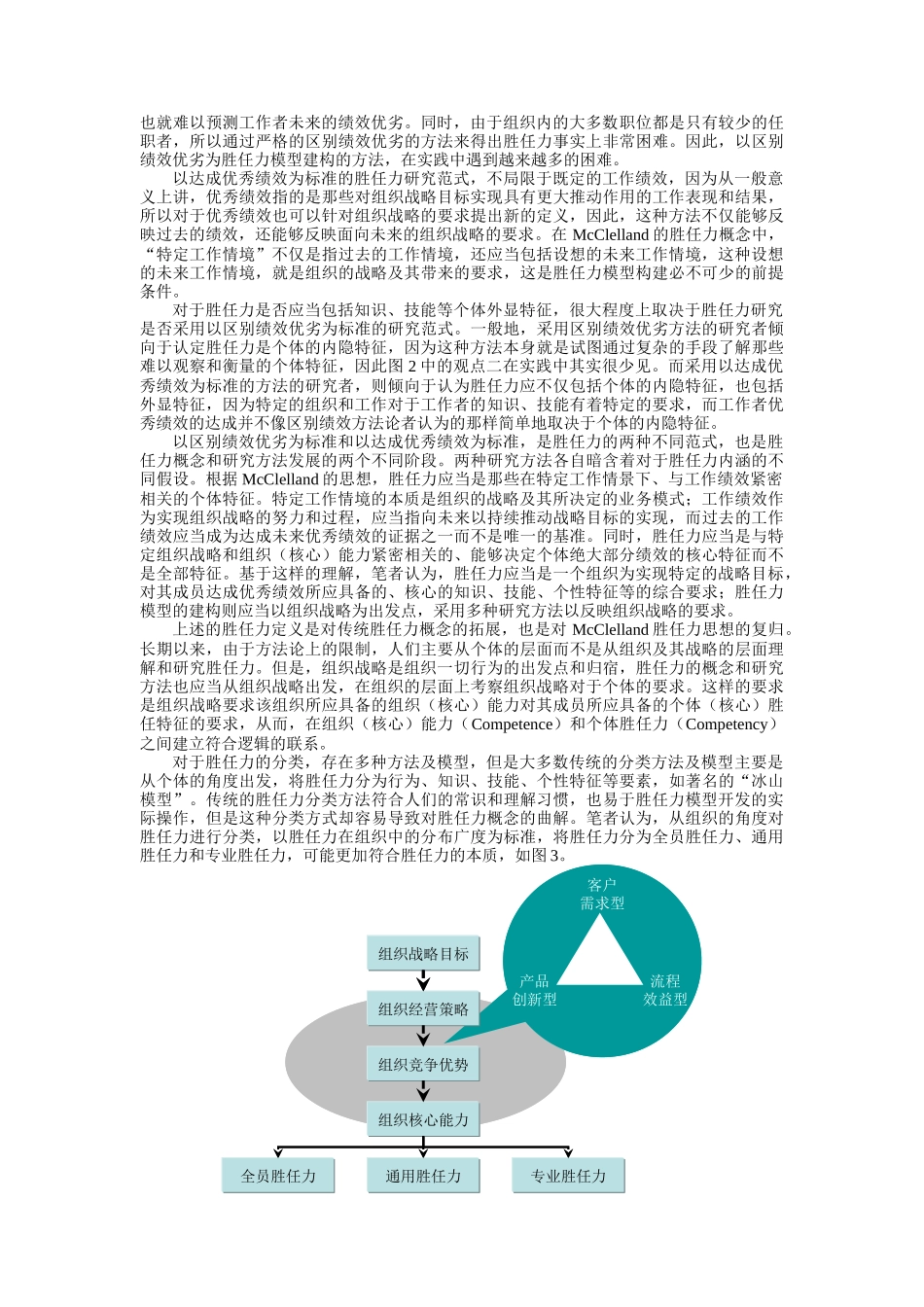

基于组织战略的Competency模型建构一、对Competency概念的曲解从美国学者McClelland于1973年发表“Testingforcompetencyratherthanforintelligence”一文以来,Competency的概念引入管理学领域已经有几十年的历史了。国内管理学界开始关注和研究Competency也已经有10来年的历史,并且Competency越来越受到重视,成为当前人力资源管理领域的热点话题。国内研究者通常把Competency译成素质、胜任力、能力或资质等。事实上,Competency的不同中译文,反映了国内研究者对Competency概念理解上的差异。国内绝大多数研究者由于很大程度上受到McClelland和Spencer(著有“Competencyatwork”一书)等人对于Competency的概念和研究方法以及所谓Competency冰山模型(见图1)的影响,所以倾向于认为,Competency是一种潜质,是工作者内隐的、较稳定的、不易观察和改变的并且在根本上决定工作绩效优劣的个体特征。在“冰山模型”中,Competency被认定为属于水面下的部分,即内隐特征,因此,也被习惯性地译为“素质”。这是一种对Competency内涵的传统理解,这种理解为国内绝大多数研究者所接受和推崇。但是,上述对Competency的理解和定义是狭隘的,也后人是对McClelland等人提出的Competency概念的简单化曲解。图1Competency冰山模型McClelland最早提出Competency概念,是源于对传统心理测验的批判。当时许多学者都在研究中发现,传统心理测验(包括智力测验、性向测验和学绩测验)并不能很好地预测工作者在未来工作中的表现,因此,McClelland认为,应当发展新的、更有效的测验来满足人事甄选的需要。他认为,传统心理测验之所以不能很好地预测工作者未来的工作绩效,是因为这些测验所包含的项目(即测验所针对的内容)出了问题。传统心理测验(不管是智力测验、性向测验和学绩测验),是基于普遍的人类一般生活情境的,而不是基于特定工作情境的,测验项目则来源于在一般情境下人类行为的取样,而不是在特定情境下工作行为的取样。而工作者是在特定的现实工作情境中实现其工作绩效的,因此,传统心理测验难以预测工作者的绩效是情理之中的事情。这是传统心理测验在人事甄选中失败的根源。针对这一问题,McClelland认为,应当基于特定的工作情境开发特定的测验,这种测验针对的是特定情景下的工作行为本身。基于这种考虑,McClelland提出了Competency的概念,认为有效的测验应当针对Competency,而不是传统智力测验和学绩测验等所针对的一般人类智力和学业成绩。McClelland在“Testingforcompetencyratherthanforintelligence”一文中,针对基于特定工作情境的Competency测验(评价)提出了若干设想。他认为:(1)测验项目应当是效标取样(即特定情境中的工作行为取样);(2)测验应当反映个体(在特定工作情境中)可习得和变化的特征,而不是难以确定和改变的人类一般特征;(3)测验内容应当与工作结果(即工作绩效)相联系;(4)测验内容应当是明确的、可公开的和易于理解的(强调一种导向作用);(5)测验应当采用操作性概念模式来最大程度地概括多种行为。虽然McClelland没有给Competency下明确的定义,但是从上述分析可以看出,他所指的Competency应当是那些在特定工作情境中与工作绩效紧密相关的个体特征,这些特征是内隐的技能价值观和态度自我认知个性品质动机知识外显的内隐的技能价值观和态度自我认知个性品质动机知识外显的可习得和可考察的,并能以操作性概念模式(概括化的行为模式)加以描述。McClelland提出的Competency概念,核心涵义在于“特定工作情境”和“工作绩效相关”。他并没有认为,Competency是一种潜质,即那些内隐的、较稳定的、不易观察和改变的个体特征;相反,他认为应当关注那些可习得和变化的特征,而不是难以确定和改变的一般特征。后人(甚至包括Spencer)尤其是国内研究者简单化地曲解了McClelland的思想。在McClelland的著名论文“Testingforcompetencyratherthanforintelligence”的题目中,人们把competency理解为“冰山模型”中的内隐特征,即“素质”,而把intelligence理解为“冰山模型”中的外显特征,即学业成绩等知识和技能因素。人们对...