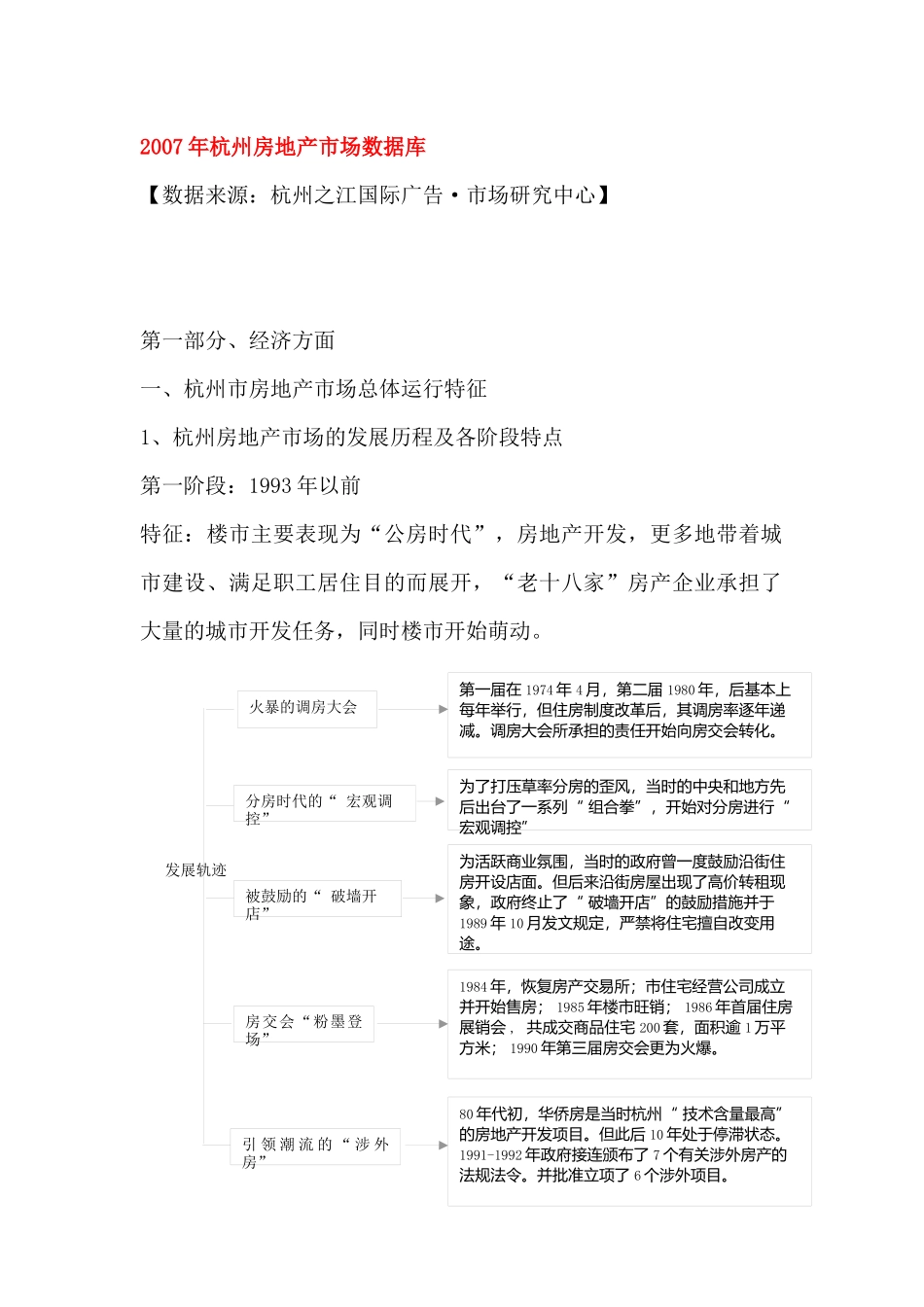

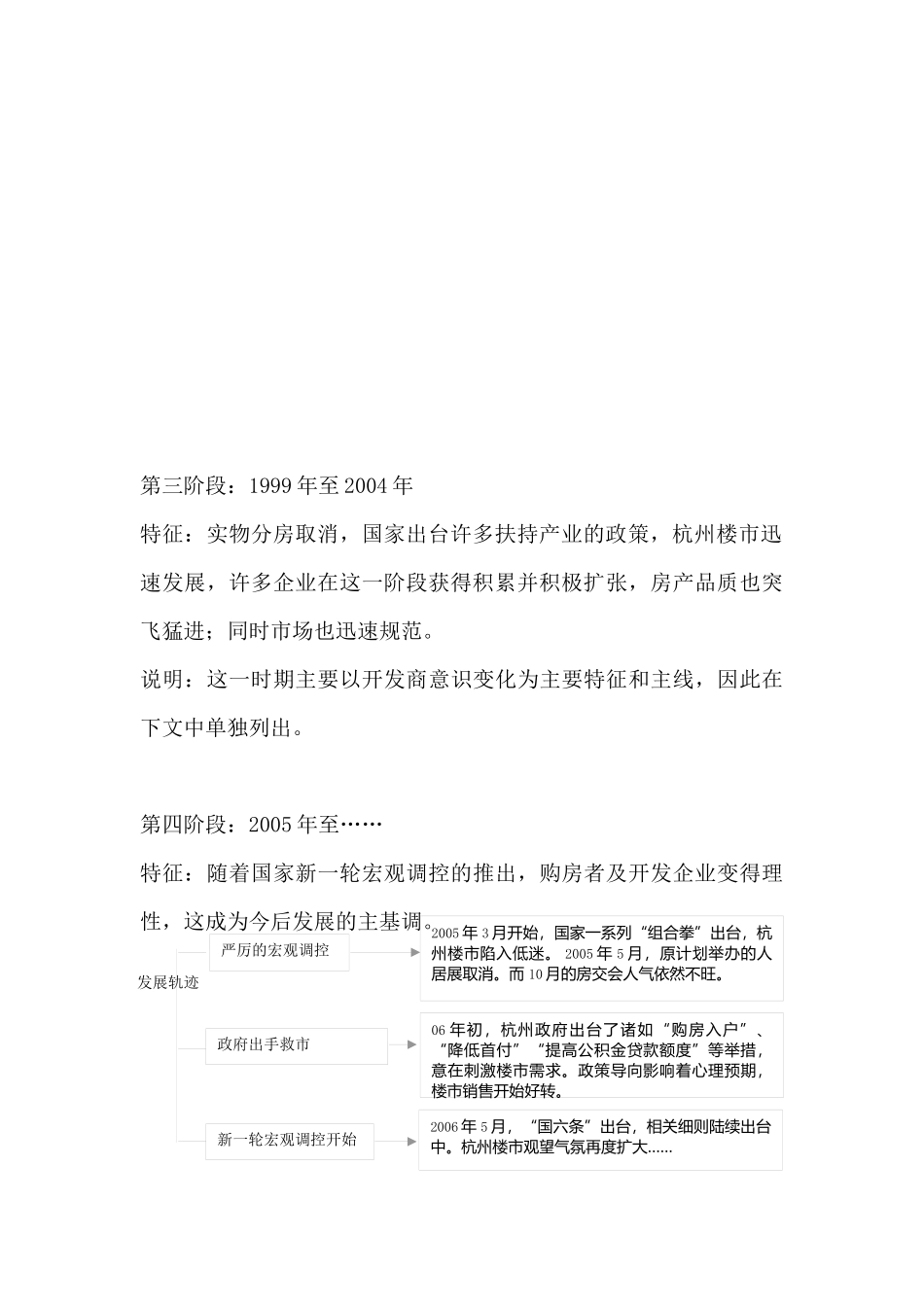

发展轨迹房交会“粉墨登场”引领潮流的“涉外房”火暴的调房大会分房时代的“宏观调控”第一届在1974年4月,第二届1980年,后基本上每年举行,但住房制度改革后,其调房率逐年递减。调房大会所承担的责任开始向房交会转化。为了打压草率分房的歪风,当时的中央和地方先后出台了一系列“组合拳”,开始对分房进行“宏观调控”被鼓励的“破墙开店”为活跃商业氛围,当时的政府曾一度鼓励沿街住房开设店面。但后来沿街房屋出现了高价转租现象,政府终止了“破墙开店”的鼓励措施并于1989年10月发文规定,严禁将住宅擅自改变用途。1984年,恢复房产交易所;市住宅经营公司成立并开始售房;1985年楼市旺销;1986年首届住房展销会,共成交商品住宅200套,面积逾1万平方米;1990年第三届房交会更为火爆。80年代初,华侨房是当时杭州“技术含量最高”的房地产开发项目。但此后10年处于停滞状态。1991-1992年政府接连颁布了7个有关涉外房产的法规法令。并批准立项了6个涉外项目。2007年杭州房地产市场数据库【数据来源:杭州之江国际广告·市场研究中心】第一部分、经济方面一、杭州市房地产市场总体运行特征1、杭州房地产市场的发展历程及各阶段特点第一阶段:1993年以前特征:楼市主要表现为“公房时代”,房地产开发,更多地带着城市建设、满足职工居住目的而展开,“老十八家”房产企业承担了大量的城市开发任务,同时楼市开始萌动。在宏观调控开始前三个月,杭州刚确定“使房地产业成为我市经济发展的支柱产业”的房地产工作方向。虽经宏观调控,但是1993年全市房产交易成交额6.35亿元,成交面积78万平方米,分别比上年增长212.81%和109.07%。受整体经济低迷影响,杭州楼市不容乐观。受央行降息和蒋村并入杭州市区的影响,到1996年5月,杭州楼市销势趋旺。但是“房价降20-30%”的政策吹风,楼市转为观望。杭州房地产投资增长率回落,但一些高档楼盘出现提价现象。虽勇犹低迷的杭州楼市降息利好和“房价大降”吹风抽走银根的宏观调控1993年开始对房地产业加强宏观调控。金融机构“抽走银根”;严控土地供应量,停止别墅、高尔夫球场等高消费项目的审批,严查闲置土地……契税减半的利好驱动,杭州的房地产销势见底回暖,价格稳中趋升。1997年12月房交会火爆,商品房成交量达463套,成交金额9763万元,面积为44166平方米。1998年1月,新房产证启用。杭州“购房入户”的试点已经推出;房改房上市的准备工作进行中。但是“降低利率、延长期限”的银行按揭使购房者队伍迅速膨胀。发展轨迹契税减半和购房者“屏不牢”“购房入户”和按揭期延长实物分房取消和货币安置1998年7月,取消实物分房政策出台。但搭乘末班车的心态导致在当年3、4月份出现空前销售热潮。3月份杭州东河沿线改造工程房屋拆迁正式实施货币安置试点,大量被动需求产生。1998年全市市区房地产交易宗数为10865件,总成交建筑面积为322.3万平方米,总成交金额为72.3亿元,与1997年相比,分别增长了115%、73.6%和40.1%,均创下历史之最。富春大厦、中山花园、梦湖山庄、西子公寓等涉外房的开发,为杭州的旧城改造城市设施的改善以及房地产业的发展起到了促进作用。第二阶段:1993年至1999年特征:市场化运作的公司开始出现;国家开始宏观调控,市中心外销房、远郊高端别墅区、近郊普通商品房的开发并存,房产企业经历了非常艰辛的过程。发展轨迹严厉的宏观调控政府出手救市2005年3月开始,国家一系列“组合拳”出台,杭州楼市陷入低迷。2005年5月,原计划举办的人居展取消。而10月的房交会人气依然不旺。06年初,杭州政府出台了诸如“购房入户”、“降低首付”“提高公积金贷款额度”等举措,意在刺激楼市需求。政策导向影响着心理预期,楼市销售开始好转。新一轮宏观调控开始2006年5月,“国六条”出台,相关细则陆续出台中。杭州楼市观望气氛再度扩大……第三阶段:1999年至2004年特征:实物分房取消,国家出台许多扶持产业的政策,杭州楼市迅速发展,许多企业在这一阶段获得积累并积极扩张,房产品质也突飞猛进;同时市场也迅速规范。说明:这一时期主要以开发商意识变化为主要特征和主线,因此在下文中单独列出。第四阶段:2...