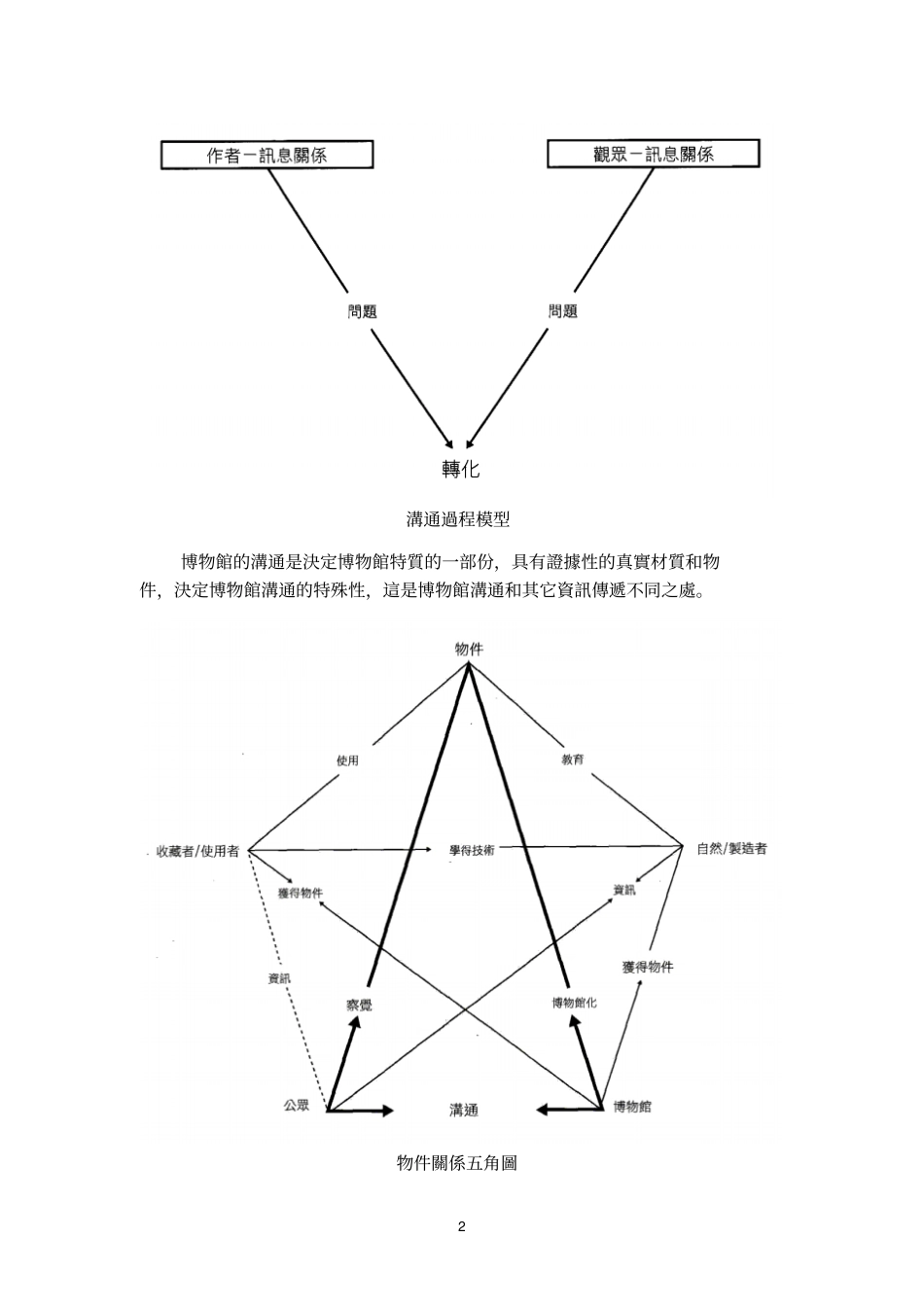

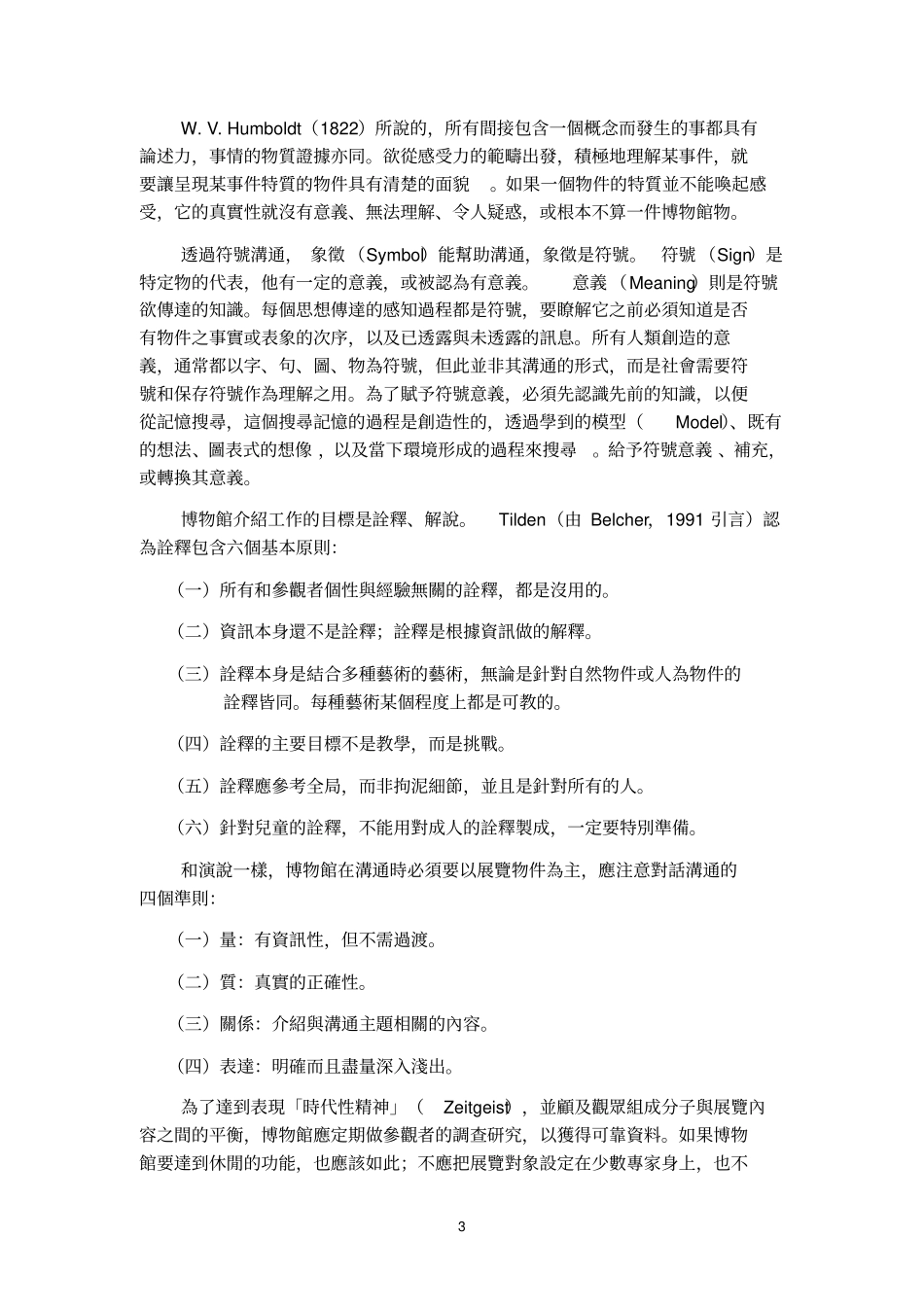

1博物館的詮釋與導覽霍強生我們可由《國際博物館會議》(ICOM)對博物館定義中瞭解博物館是「一座以服務社會為宗旨的非營利機構,它負有蒐集、維護、溝通和展示自然和人類演化物質證據的功能,並以研究、教育和提供娛樂為目的。」姑且不論觀眾到館參觀之目的為何?彼等都必將與展示物件發生互動關係,因而,導覽員居中扮演了不容忽視的角色,如何能將展覽的內容訊息有效的傳遞給各式各樣的參觀者,將是導覽解說員必須面臨的挑戰。一、博物館的詮釋詮釋一般在博物館界有一個特別的意義,就是說明一物件及其特徵的認知。博物館蒐藏的任何物件都有重要的參考功能,一般博物館收藏分為兩種用途,一則用以展覽,另一則為研究之用,物件明顯的用途即為展覽,通常博物館的展覽分為常設展及特展,而展覽只是藏品被用來支持今日博物館教育使命的用途之一。因此,博物館每次要展覽的每一物件,或僅僅是拿出來陳列給觀眾看,就得經過詮釋。當然詮釋有很多不同的方式,有的相當複雜或繁複,其中最常用的手法是以展覽來詮釋博物館的藏品,陳列是單純的呈現物件,而展覽是物件呈現與說明的結合,故展覽是加上詮釋的陳列。一般博物館的詮釋手法有靜態與動態的方式,靜態有展件、模型、素描、照片、圖表、模型、簡介、導覽手冊等;動態則有導覽、演講、影片、動手作、真人的詮釋手法、電腦展示、操作物件、戲劇等方式。其中,展覽的詮釋原則有:(一)應避免過渡簡化或過於詳細的歷史。(二)找出與展覽內容及展覽物件相關的題材及觀點。(三)斟酌內容和可見性。(四)讓觀眾認識物件的獨特性。對博物館的介紹與溝通,應有的原則:(一)視覺上的吸引力。(二)與參觀者熟悉的、認識的環境相銜接。(三)化平凡為神奇。(四)化一般性為特殊性。(五)從具體變抽象。(六)從陌生變熟悉。2溝通過程模型博物館的溝通是決定博物館特質的一部份,具有證據性的真實材質和物件,決定博物館溝通的特殊性,這是博物館溝通和其它資訊傳遞不同之處。物件關係五角圖3W.V.Humboldt(1822)所說的,所有間接包含一個概念而發生的事都具有論述力,事情的物質證據亦同。欲從感受力的範疇出發,積極地理解某事件,就要讓呈現某事件特質的物件具有清楚的面貌。如果一個物件的特質並不能喚起感受,它的真實性就沒有意義、無法理解、令人疑惑,或根本不算一件博物館物。透過符號溝通,象徵(Symbol)能幫助溝通,象徵是符號。符號(Sign)是特定物的代表,他有一定的意義,或被認為有意義。意義(Meaning)則是符號欲傳達的知識。每個思想傳達的感知過程都是符號,要瞭解它之前必須知道是否有物件之事實或表象的次序,以及已透露與未透露的訊息。所有人類創造的意義,通常都以字、句、圖、物為符號,但此並非其溝通的形式,而是社會需要符號和保存符號作為理解之用。為了賦予符號意義,必須先認識先前的知識,以便從記憶搜尋,這個搜尋記憶的過程是創造性的,透過學到的模型(Model)、既有的想法、圖表式的想像,以及當下環境形成的過程來搜尋。給予符號意義、補充,或轉換其意義。博物館介紹工作的目標是詮釋、解說。Tilden(由Belcher,1991引言)認為詮釋包含六個基本原則:(一)所有和參觀者個性與經驗無關的詮釋,都是沒用的。(二)資訊本身還不是詮釋;詮釋是根據資訊做的解釋。(三)詮釋本身是結合多種藝術的藝術,無論是針對自然物件或人為物件的詮釋皆同。每種藝術某個程度上都是可教的。(四)詮釋的主要目標不是教學,而是挑戰。(五)詮釋應參考全局,而非拘泥細節,並且是針對所有的人。(六)針對兒童的詮釋,不能用對成人的詮釋製成,一定要特別準備。和演說一樣,博物館在溝通時必須要以展覽物件為主,應注意對話溝通的四個準則:(一)量:有資訊性,但不需過渡。(二)質:真實的正確性。(三)關係:介紹與溝通主題相關的內容。(四)表達:明確而且盡量深入淺出。為了達到表現「時代性精神」(Zeitgeist),並顧及觀眾組成分子與展覽內容之間的平衡,博物館應定期做參觀者的調查研究,以獲得可靠資料。如果博物館要達到休閒的功能,也應該如此;不應把展覽對象設定在少數專家身上,也不4應該...