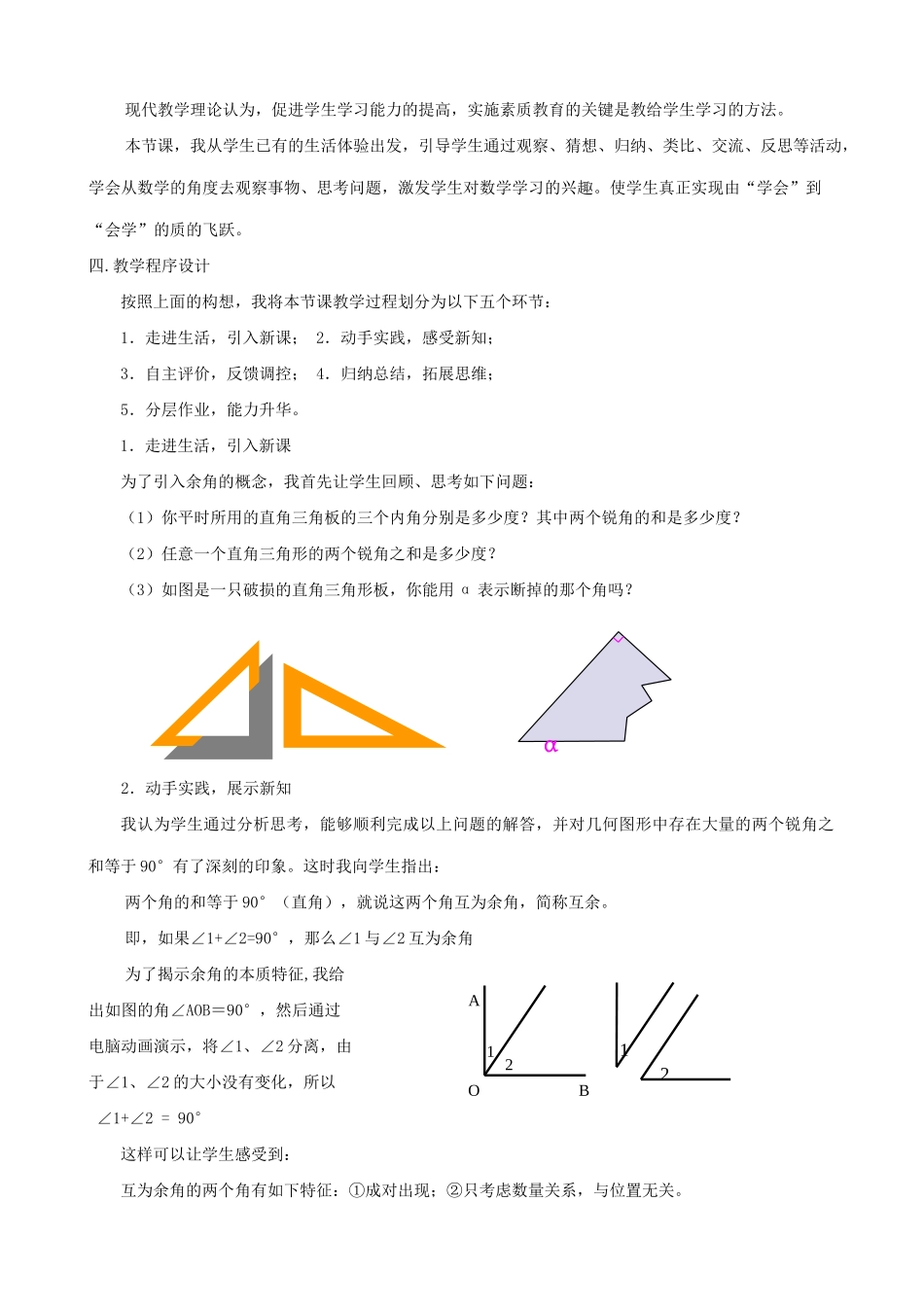

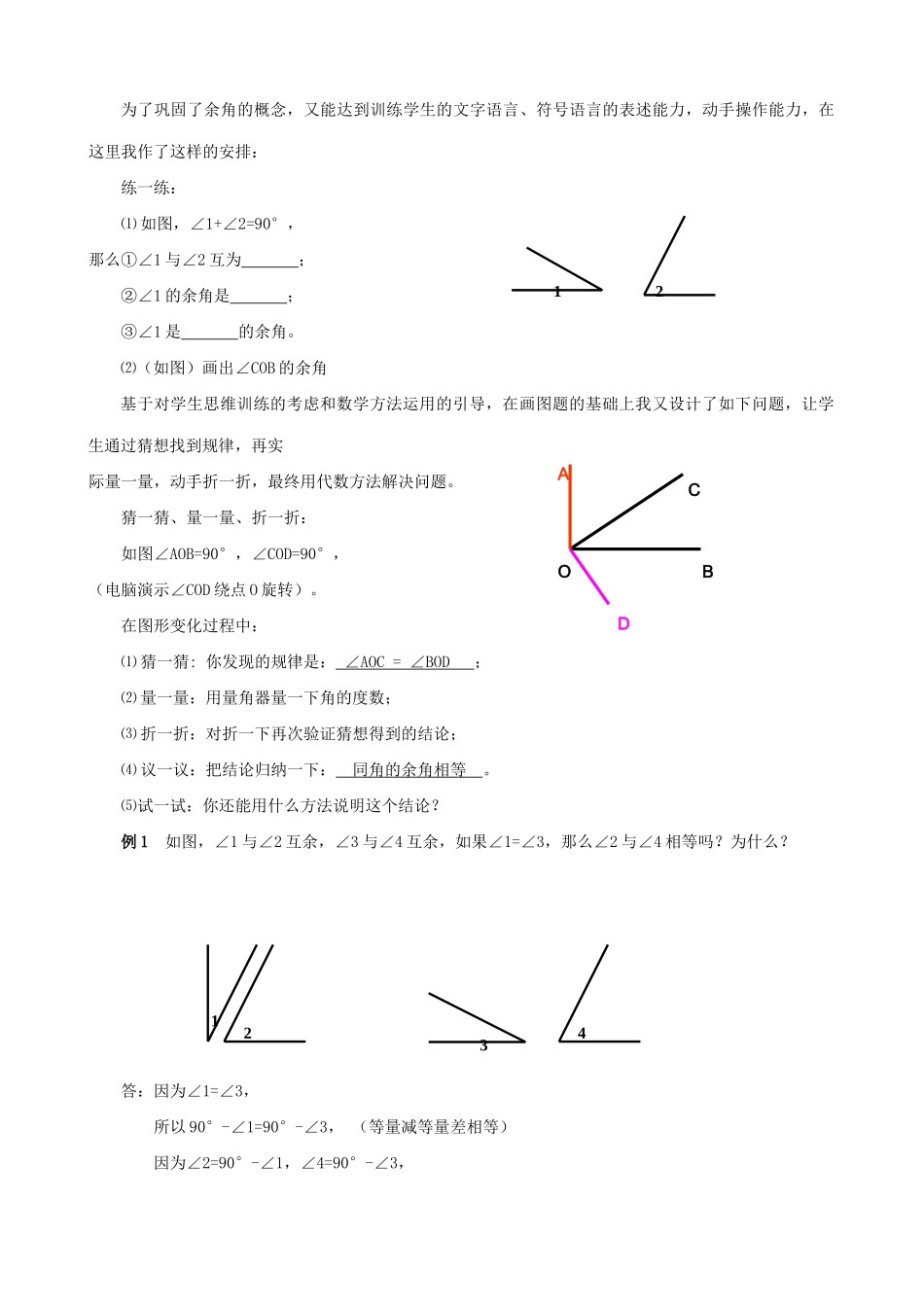

角-角的特殊关系说课稿一.教材分析1.教材的地位与作用《角的特殊关系》这节课是在认识角的大小比较和度量之后的学习内容,它是学好“相交线”的基础,也为进一步学习几何知识作必要的知识储备,涉及归纳、类比、化归、方程等思想方法,通过本节课的学习,对于培养学生的归纳类比能力以及对激发学生探索精神和创新意识等方面都有重要意义。2.教材内容和教材处理本节课是一节概念新授课,主要介绍余角、补角、对顶角的概念及其性质。为了使学生感受、理解知识的产生和发展过程,我将通过:(1)探讨直角三角形两锐角之间的关系引出余角概念;(2)延长角的一边和两边的办法分别引出补角和对顶角的概念;(3)引导学生观察、猜想、实验、归纳、类比等方法探究其性质。我认为这环环相扣、层层深入、循序渐进的活动过程,符合新课程标准理念和学生建构知识的规律,有利于激发学生的学习情趣。根据以上的分析,我将本节课的教学目标和重、难点确定如下:二、教学目标和重、难点1.教学目标⑴理解余角、补角和对顶角的概念及其性质。⑵学会运用所学数学知识去分析问题、解决问题。⑶在数学活动过程中,体验并感受知识的生成和发展过程。⑷培养勤于实践、勇于探索、交流合作的精神,增强学好数学的信心和勇气。2.重、难点⑴重点:余角、补角和对顶角的概念及其性质。⑵难点:余角、补角和对顶角的性质及其探索过程。三.教法分析和学法指导1.教法分析根据课程标准的指导思想,鉴于本节教材的特点和学生的心理特征,我确定了以启发、实践、交流为主的教学方法。本着思路让学生想,疑难让学生议,错误让学生析,规律让学生找,结论让学生得,小结让学生讲的原则,努力培养学生观察、思考、交流、合作的学习品质,猜想、类比、归纳、概括的思维习惯。2.学法指导现代教学理论认为,促进学生学习能力的提高,实施素质教育的关键是教给学生学习的方法。本节课,我从学生已有的生活体验出发,引导学生通过观察、猜想、归纳、类比、交流、反思等活动,学会从数学的角度去观察事物、思考问题,激发学生对数学学习的兴趣。使学生真正实现由“学会”到“会学”的质的飞跃。四.教学程序设计按照上面的构想,我将本节课教学过程划分为以下五个环节:1.走进生活,引入新课;2.动手实践,感受新知;3.自主评价,反馈调控;4.归纳总结,拓展思维;5.分层作业,能力升华。1.走进生活,引入新课为了引入余角的概念,我首先让学生回顾、思考如下问题:(1)你平时所用的直角三角板的三个内角分别是多少度?其中两个锐角的和是多少度?(2)任意一个直角三角形的两个锐角之和是多少度?(3)如图是一只破损的直角三角形板,你能用α表示断掉的那个角吗?2.动手实践,展示新知我认为学生通过分析思考,能够顺利完成以上问题的解答,并对几何图形中存在大量的两个锐角之和等于90°有了深刻的印象。这时我向学生指出:两个角的和等于90°(直角),就说这两个角互为余角,简称互余。即,如果∠1+∠2=90°,那么∠1与∠2互为余角为了揭示余角的本质特征,我给出如图的角∠AOB=90°,然后通过电脑动画演示,将∠1、∠2分离,由于∠1、∠2的大小没有变化,所以∠1+∠2=90°这样可以让学生感受到:互为余角的两个角有如下特征:①成对出现;②只考虑数量关系,与位置无关。12BAOα12为了巩固了余角的概念,又能达到训练学生的文字语言、符号语言的表述能力,动手操作能力,在这里我作了这样的安排:练一练:⑴如图,∠1+∠2=90°,那么①∠1与∠2互为;②∠1的余角是;③∠1是的余角。⑵(如图)画出∠COB的余角基于对学生思维训练的考虑和数学方法运用的引导,在画图题的基础上我又设计了如下问题,让学生通过猜想找到规律,再实际量一量,动手折一折,最终用代数方法解决问题。猜一猜、量一量、折一折:如图∠AOB=90°,∠COD=90°,(电脑演示∠COD绕点O旋转)。在图形变化过程中:⑴猜一猜:你发现的规律是:∠AOC=∠BOD;⑵量一量:用量角器量一下角的度数;⑶折一折:对折一下再次验证猜想得到的结论;⑷议一议:把结论归纳一下:同角的余角相等。⑸试一试:你还能用什么方法说明这个结论?例1如图,...