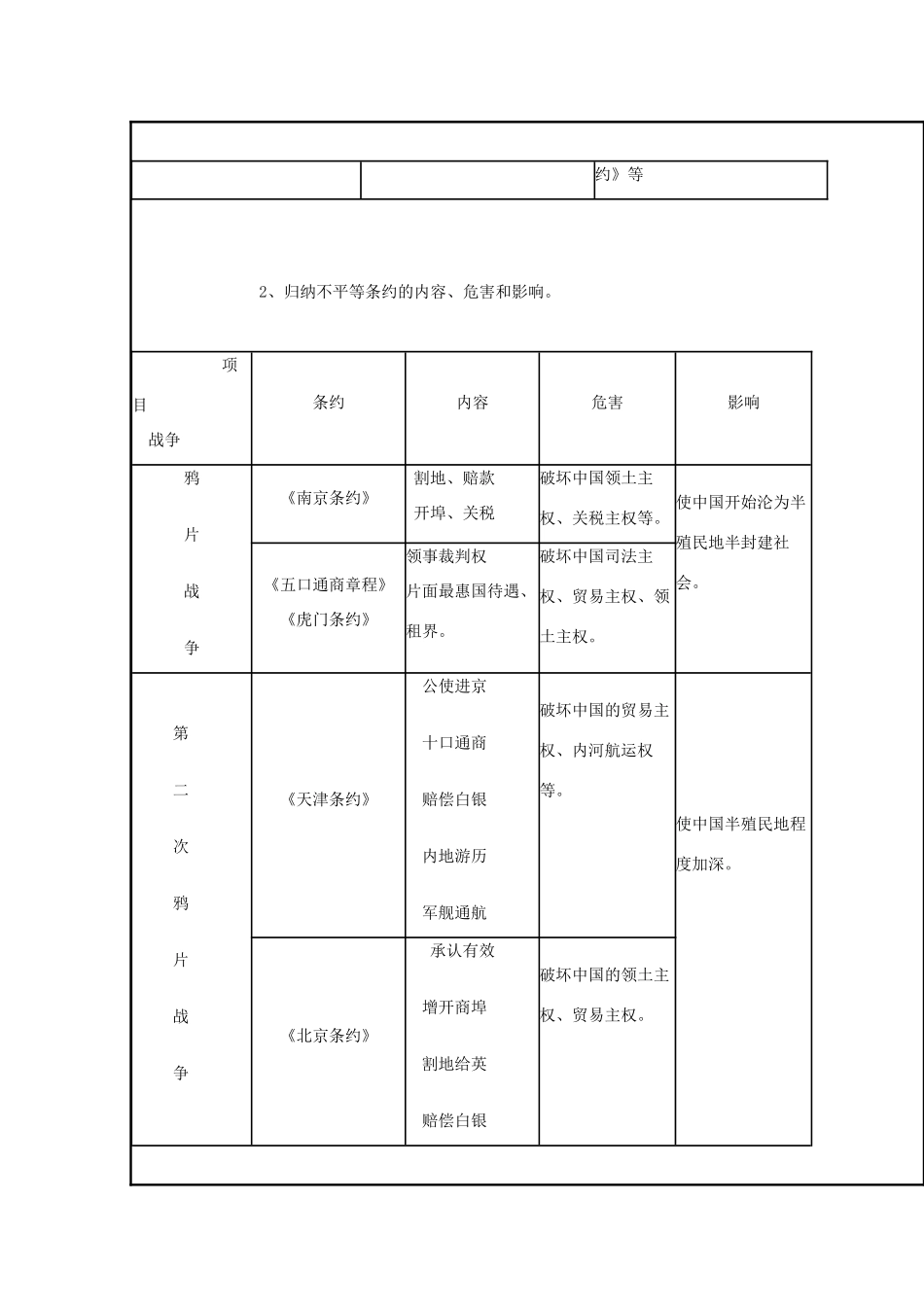

教学主题第12课鸦片战争一、教材分析鸦片战争,既属于中国,又属于世界。说它属于中国,因为它是中国古代史与近代史上的分水岭(转折点);说它属于世界,因为它是工业革命后列强开拓世界市场的组成部分。具体分析如下:一、从中国来看:鸦片战争,既是中国古代史的终结,也是中国近代史的开端。它处于承上启下的地位,是中国历史的一块里程碑。中国,这个古老的东方文明古国,曾经在世界的东方创造了无法复制的神话,是世界古代史上一座永恒的丰碑,是东方人所津津乐道的光辉时代。勤劳善良的中国人民用他们的智慧给世界人民创造了一个令人叹为观止的杰作,留给我们一个无论是政治史、经济史还是文化史上难以超越的高度。中国,代表着农耕文明的最高成就。但是,到了明清时期,中国封建社会渐趋衰落。政局动荡、经济落后、军备废弛、国力衰弱、闭关锁国,逐渐落后于世界发展潮流。落后就要挨打,随着英国等欧美列强工业革命相继完成,英国打开了古老中国的大门。二、从世界来看:鸦片战争也是资本主义世界市场形成过程中的一部分。18世纪到19世纪前期,工业革命率先在英国开展并完成,英国成为世界上第一个工业国。随着生产力的飞速发展,英国对于海外市场的需求更加迫切。无尽资源和庞大人口的中国,成为英国拓展海外市场过程中不可忽视的目标。鸦片战争是资本主义工业文明席卷世界的必然结果。二、学生分析1、知识储备:教学的对象是高一年级学生,经过初中三年的通史学习,他们形成了比较完整的知识结构,具有一定的分析问题的能力。2、能力架构:他们虽然形成了比较完整的知识结构,具有一定的分析问题的能力。但是,他们的历史知识储备和对历史理论问题的理解能力还有限,还不能对事物的本质进行深刻的理解,更不能进行知识间的纵横联系。所以,在教学中教师仍需根据学生的心理和年龄特征,进行因势利导。3、情感态度:高一学生正处于由感性思维向理性思维转型的阶段。作为十五六岁的孩子,他们感情充沛,爱憎分明,但缺乏理性思维的广度和深度。4、学习方法:教师在讲课和讲题的过程中,要加强对学生学习方法的指导,注重渗透、点拨,加强有针对性的训练。要分层次、多角度鼓励学生,增强研究性学习、掌握学习方法的意识,从自身的情况出发,摸索出适合自身特点的学习方法。三、教学目标列举两次鸦片战争期间列强的侵华史实,概括中国军民反抗外来侵略的事迹,体会中华民族英勇不屈的斗争精神。课标分析:一、主线一:侵华史1、列举两次鸦片战争的起止时间、目的、侵略国及结果。战争项目鸦片战争第二次鸦片战争时间1840—1842年1856—1860年目的打开中国市场进一步打开中国市场侵略国英国英法美俄结果中国战败,签订《南京条约》等中国战败,签订《天津条约》等2、归纳不平等条约的内容、危害和影响。项目战争条约内容危害影响鸦片战争《南京条约》割地、赔款开埠、关税破坏中国领土主权、关税主权等。使中国开始沦为半殖民地半封建社会。《五口通商章程》《虎门条约》领事裁判权片面最惠国待遇、租界。破坏中国司法主权、贸易主权、领土主权。第二次鸦片战争《天津条约》公使进京十口通商赔偿白银内地游历军舰通航破坏中国的贸易主权、内河航运权等。使中国半殖民地程度加深。《北京条约》承认有效增开商埠割地给英赔偿白银破坏中国的领土主权、贸易主权。3、结果及原因结果:中国战败。原因:落后的封建主义农耕文明必然败于先进的资本主义工业文明。二、主线二:抗争列举中国军民反抗外来侵略的史实,体会中华民族英勇不屈的斗争精神。军队:厦门守军英勇奋战;满族将领海岭等壮烈殉国;关天培、郑国鸿等浴血奋战等。人民:三元里人民抗英等。三、能力提升:透过现象看本质(即列强之所以肆无忌惮,如此嚣张、放肆的根源所在)。(能力目标)根源:工业革命后列强的经济和军事实力大为增强。四、情感升华:民族的强与弱,国家的先进和落后与国家的命运息息相关;牢记“落后就要挨打”的历史教训,树立忧患意识并肩负起振兴中华的历史使命。四、教学环境□简易多媒体教学环境五、信息技术应用思路(突出三个方面:使用哪些技术?在哪些教学环节如何使用这些技术?使用这...