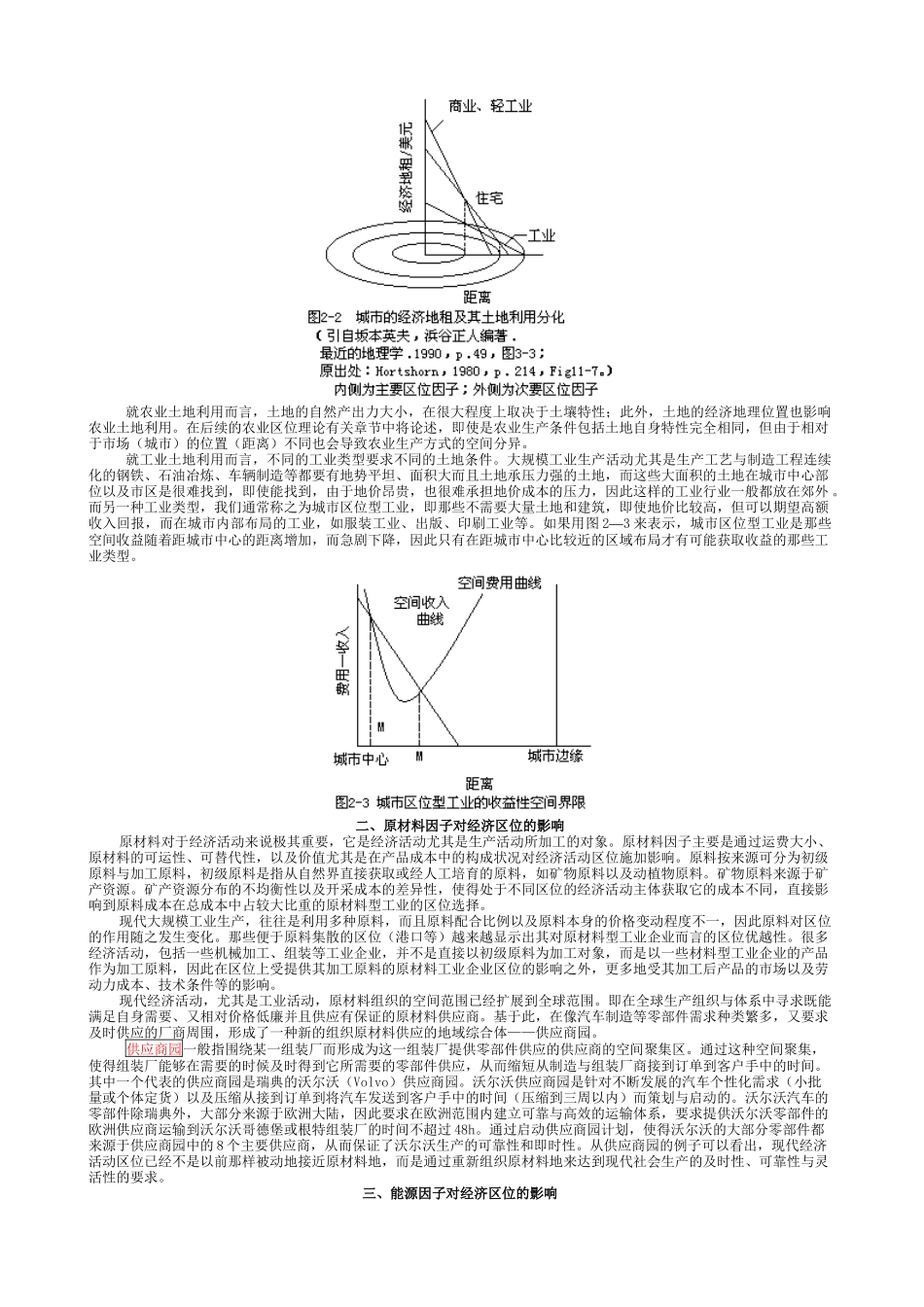

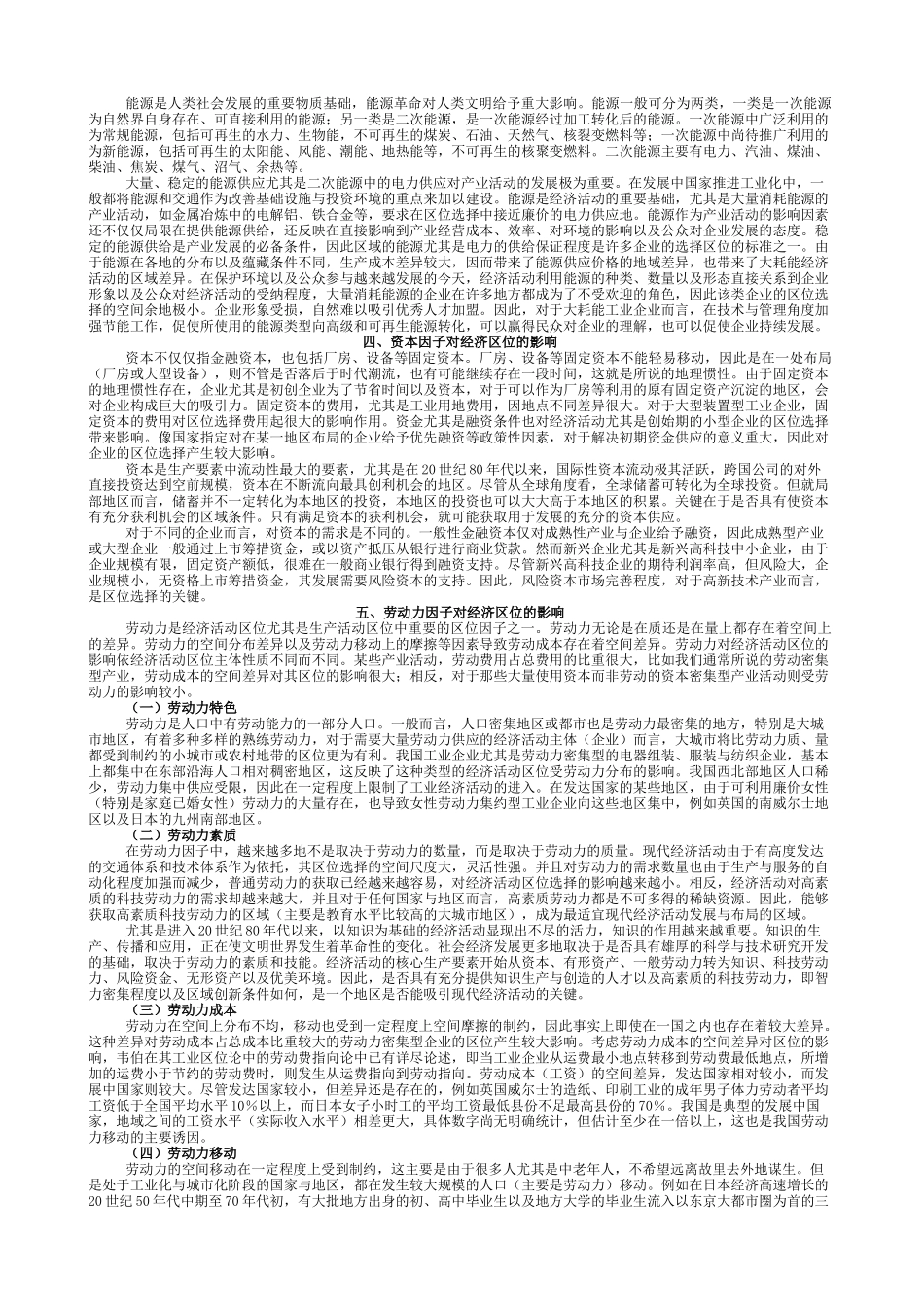

一、区位与区位理论(一)区位——区位同位置不同,既有位,也有区,还有被设计的内涵。区位的主要含义是某事物占有的场所,但也含有“位置、布局、分布、位置关系”等方面的意义,区位是人类活动(人类行为)所占有的场所。(二)区位理论——区位理论是关于区位的理论。根据上面对区位的限定,区位理论是关于人类活动(humanactivities)所占有场所的理论。它研究人类活动的空间选择及空间内人类活动的组合,主要探索人类活动的一般空间法则。在人类活动中,有政治活动、文化活动、经济活动等,像这样的人类活动内容或实体,称之为区位主体,它指区位中占有其场所的事物。讨论经济活动的区位理论则构成经济区位理论(economiclocationtheory)。区位理论有两层基本内涵,一层是人类活动的空间选择;另一层是空间内人类活动的有机组合。前者是区位主体已知,根据区位主体本身固有的特征出发,来分析适合该区位主体的可能空间,然后从中优选最佳区位;后者正好相反,大的区位空间已知,依据该空间的地理特性、经济和社会状况等因素,来研究区位主体的最佳组合方式和空间形态。二、区位条件与区位因子(一)区位条件——区位条件是区位(场所)所持有的属性或资质。人类对自身活动场所的选择在很大程度上取决于区位条件的好坏。区位条件是相对于区位主体而言的。区位主体不同,区位条件随之不同,例如,在选择工业区位时,劳动力、资本、原料、能源、运输、市场等一般是主要的区位条件;而在选择农业区位时,光热与温度条件、土壤条件、劳动力条件、交通以及市场条件则构成主要的区位条件(二)区位因子——区位因子或称区位因素是指影响区位主体分布的原因。区位因子定义为经济活动在某特定地点进行时所得到的利益即费用的节约。从区位理论的角度看,即特定产品在那里比别的场所用较少的费用生产的可能性。区位因子的分类可以归纳为表2—1。在韦伯工业区位论中,将成本归纳为三种,即运费、劳动力成本和集聚、分散所带来的成本变化。考虑三者后的最低成本点就是最佳区位点,成本因子又可分为运费因子和非运费因子,运费因子是以运输为主随距离的变化而有规律变化的因子,这些成本在各个场所以系统的且可预测的方式变化,因此一直作为区位理论成本研究的基础;而非运费因子,包括诸如劳动力、动力、水、税金和资本的利息等与投入相关的各种因子以及能够产生集聚和分散经济的各种因子,这些因子一般相对比较固定,不表现出随距离规律性的变化,其中的集聚和分散因子则只与经济活动的规模等有关。就区位因子而言,对区位主体的区位给予大的影响因子是主要因子,相对影响比较小的为次要因子。就工业区位而言,米勒将劳动力、资本、原料、能源、运输、市场作为主要因子,而将用水、研究开发、经营、税制、自然条件以及其它要素归结为次要区位因子(图2.1)。第二节要素投入对经济活动区位的一般影响经济活动一般包括生产活动、流通活动以及消费活动,其中生产活动是经济活动的基础。劳动、自然和资本是生产的最基本的要素,在经济学的生产理论中通称为生产的三要素。要素投入是生产活动得以存在的基础。要素投入和产出(效用再创造的产物)之间是有一定的技术关系的,这种技术关系通常用生产函数来表示:x=f(y1,y2,…)式中:x代表产出;y1,y2分别代表生产要素的投入,即产出是投入的函数。美国经济学家道格拉斯和数学家柯布,以美国制造工业的产出P、雇佣劳动量L及固定资本量C的数据为基础,导出著名的柯布-道格拉斯生产函数如下:P=bLkC1-k式中:b、k为常数,可从实证数据中计算得出。从上述生产函数中,可见劳动和资本的重要性。产出也取决于b的大小,b通常被认为是综合技术进步因素。由于综合技术进步因素在生产活动中的作用日益增大,生产活动的产出已开始不主要取决于资本与劳动的投入,更多地取决于科技投入。在发达国家科技进步对于总产出(国民生产总值)的贡献已远远超过资本和劳动投入的贡献。对于经济活动中生产区位产生影响的生产要素除资本、劳动力以及技术外,还有土地、原材料、能源等。在这些生产要素中,既有初级基本要素也有高级生产要素,前者如土地、原材料...