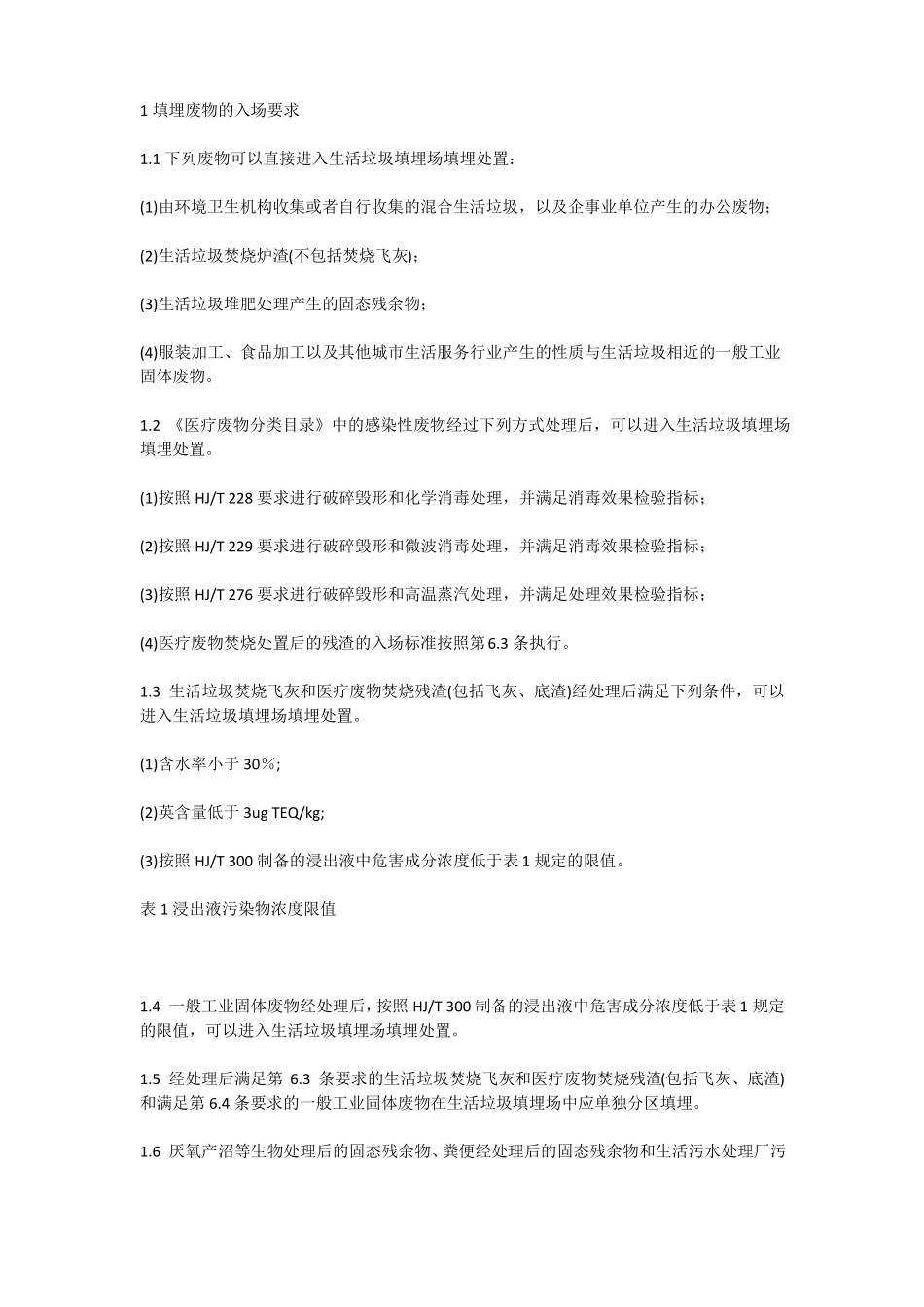

1填埋废物的入场要求1.1下列废物可以直接进入生活垃圾填埋场填埋处置:(1)由环境卫生机构收集或者自行收集的混合生活垃圾,以及企事业单位产生的办公废物;(2)生活垃圾焚烧炉渣(不包括焚烧飞灰);(3)生活垃圾堆肥处理产生的固态残余物;(4)服装加工、食品加工以及其他城市生活服务行业产生的性质与生活垃圾相近的一般工业固体废物。1.2《医疗废物分类目录》中的感染性废物经过下列方式处理后,可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。(1)按照HJ/T228要求进行破碎毁形和化学消毒处理,并满足消毒效果检验指标;(2)按照HJ/T229要求进行破碎毁形和微波消毒处理,并满足消毒效果检验指标;(3)按照HJ/T276要求进行破碎毁形和高温蒸汽处理,并满足处理效果检验指标;(4)医疗废物焚烧处置后的残渣的入场标准按照第6.3条执行。1.3生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣(包括飞灰、底渣)经处理后满足下列条件,可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。(1)含水率小于30%;(2)英含量低于3ugTEQ/kg;(3)按照HJ/T300制备的浸出液中危害成分浓度低于表1规定的限值。表1浸出液污染物浓度限值1.4一般工业固体废物经处理后,按照HJ/T300制备的浸出液中危害成分浓度低于表1规定的限值,可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。1.5经处理后满足第6.3条要求的生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣(包括飞灰、底渣)和满足第6.4条要求的一般工业固体废物在生活垃圾填埋场中应单独分区填埋。1.6厌氧产沼等生物处理后的固态残余物、粪便经处理后的固态残余物和生活污水处理厂污泥经处理后含水率小于60%,可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。1.7处理后分别满足第6.2,6.3,6.4和6.6条要求的废物应由地方环境保护行政主管部门认可的监测部门检测、经地方环境保护行政主管部门批准后,方可进入生活垃圾填埋场。1.8下列废物不得在生活垃圾填埋场中填埋处置。(1)除符合第6.3条规定的生活垃圾焚烧飞灰以外的危险废物;(2)未经处理的餐饮废物;(3)未经处理的粪便;(4)禽畜养殖废物;(5)电子废物及其处理处置残余物;(6)除本填埋场产生的渗滤液之外的任何液态废物和废水。国家环境保护标准另有规定的除外。2运行要求2.1填埋作业应分区、分单元进行,不运行作业面应及时覆盖。不得同时进行多作业面填埋作业或者不分区全场敞开式作业。中间覆盖应形成一定的坡度。每天填埋作业结束后,应对作业面进行覆盖;特殊气象条件下应加强对作业面的覆盖。2.2填埋作业应采取雨污分流措施,减少渗滤液的产生量。2.3生活垃圾填埋场运行期内,应控制堆体的坡度,确保填埋堆体的稳定性。2.4生活垃圾填埋场运行期内,应定期检测防渗衬层系统的完整性。当发现防渗衬层系统发生渗漏时,应及时采取补救措施。2.5生活垃圾填埋场运行期内,应定期检测渗滤液导排系统的有效性,保证正常运行。当衬层上的渗滤液深度大于30cm时,应及时采取有效疏导措施排除积存在填埋场内的渗滤液。2.6生活垃圾填埋场运行期内,应定期检测地下水水质。当发现地下水水质有被污染的迹象时,应及时查找原因,发现渗漏位置并采取补救措施,防止污染进一步扩散。2.7生活垃圾填埋场运行期内,应定期并根据场地和气象情况随时进行防蚊蝇、灭鼠和除臭工作。2.8生活垃圾填埋场运行期以及封场后期维护与管理期间,应建立运行情况记录制度,如实记载有关运行管理情况,主要包括生活垃圾处理、处置设备工艺控制参数,进入生活垃圾填埋场处置的非生活垃圾的来源、种类、数量、填埋位置,封场及后期维护与管理情况及环境监测数据等。运行情况记录簿应当按照国家有关档案管理等法律法规进行整理和保管。3封场及后期维护与管理要求3.1生活垃圾填埋场的封场系统应包括气体导排层、防渗层、雨水导排层、最终覆土层、植被层。3.2气体导排层应与导气竖管相连。导气竖管应高出最终覆土层上表面100cm以上。3.3封场系统应控制坡度,以保证填埋堆体稳定,防止雨水侵蚀。3.4封场系统的建设应与生态恢复相结合,并防止植物根系对封场土工膜的损害。3.5封场后进入后期维护与管理阶段的生活垃圾填埋场,应继续处理填埋场产生的渗滤液和填埋气,并定期进行监测,直到填埋场产生的渗滤液中水污染物浓度连续两年低于表2...