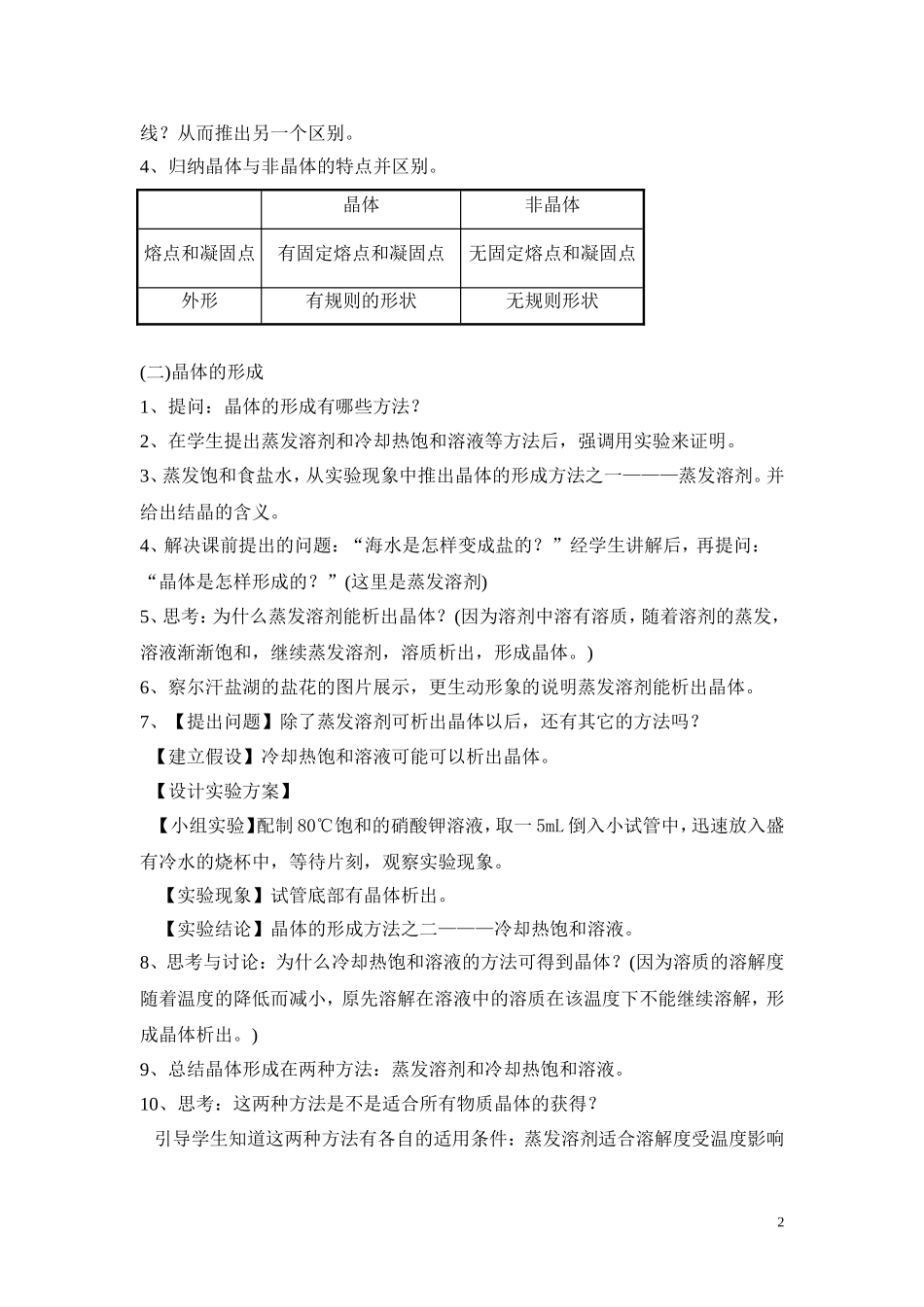

1.6物质的分离(第一课时)【教学目标】1、能说出晶体与非晶体的主要区别(特点);2、了解晶体形成的几种方法(蒸发溶剂和冷却热饱和溶液)并知道适用条件,了解原因;【教学重点】晶体形成的两种方法【教学难点】两种结晶方法的适用情况【教学方法】多媒体、分组实验、讲练结合【教学过程】一、引入1、晒盐的图片展示,问:你是否有这样的疑问:“为什么能将食盐从海水中提取出来呢?这其中的原理是什么?”。进而引出本次的课题——物质的分离(第一课时)物质的结晶。二、带着问题阅读课本给学生五分钟的时间阅读课本32-33页,并思考下列几个问题:1、晶体与非晶体主要区别是什么?2、晶体的形成有哪些方法?三、集体精学(一)晶体和非晶体有什么区别?1、一些晶体的图片展示和一些非晶体物质的图片展示2、归纳:固体由晶体和非晶体组成,晶体有规则的几何外形,不同的晶体有不同的外形。3、(晶体熔化和凝固曲线图)提问:这是什么物质的熔化和凝固曲1线?从而推出另一个区别。4、归纳晶体与非晶体的特点并区别。晶体非晶体熔点和凝固点有固定熔点和凝固点无固定熔点和凝固点外形有规则的形状无规则形状(二)晶体的形成1、提问:晶体的形成有哪些方法?2、在学生提出蒸发溶剂和冷却热饱和溶液等方法后,强调用实验来证明。3、蒸发饱和食盐水,从实验现象中推出晶体的形成方法之一———蒸发溶剂。并给出结晶的含义。4、解决课前提出的问题:“海水是怎样变成盐的?”经学生讲解后,再提问:“晶体是怎样形成的?”(这里是蒸发溶剂)5、思考:为什么蒸发溶剂能析出晶体?(因为溶剂中溶有溶质,随着溶剂的蒸发,溶液渐渐饱和,继续蒸发溶剂,溶质析出,形成晶体。)6、察尔汗盐湖的盐花的图片展示,更生动形象的说明蒸发溶剂能析出晶体。7、【提出问题】除了蒸发溶剂可析出晶体以后,还有其它的方法吗?【建立假设】冷却热饱和溶液可能可以析出晶体。【设计实验方案】【小组实验】配制80℃饱和的硝酸钾溶液,取一5mL倒入小试管中,迅速放入盛有冷水的烧杯中,等待片刻,观察实验现象。【实验现象】试管底部有晶体析出。【实验结论】晶体的形成方法之二———冷却热饱和溶液。8、思考与讨论:为什么冷却热饱和溶液的方法可得到晶体?(因为溶质的溶解度随着温度的降低而减小,原先溶解在溶液中的溶质在该温度下不能继续溶解,形成晶体析出。)9、总结晶体形成在两种方法:蒸发溶剂和冷却热饱和溶液。10、思考:这两种方法是不是适合所有物质晶体的获得?引导学生知道这两种方法有各自的适用条件:蒸发溶剂适合溶解度受温度影响2较小的物质,冷却热的饱和溶液适合溶解度受温度影响较大的物质。11、说明:人们从水溶液中提取物质时,通常是将以上两种方法综合起来使用,先通过加热使溶液浓缩(减少溶剂),再将溶液冷却(降低温度),使溶液中的物质结晶析出。四、知识巩固练习:1、课本38页练习第四题,了解冬天捞碱、夏天晒盐的原因。2、使食盐从溶液中析出,最好的方法是()A.蒸发溶剂B.升高温度C.降低温度D.增加压强3、从硝酸钾饱和溶液中获取硝酸钾固体,一般采用的方法。五、小结+作业布置3