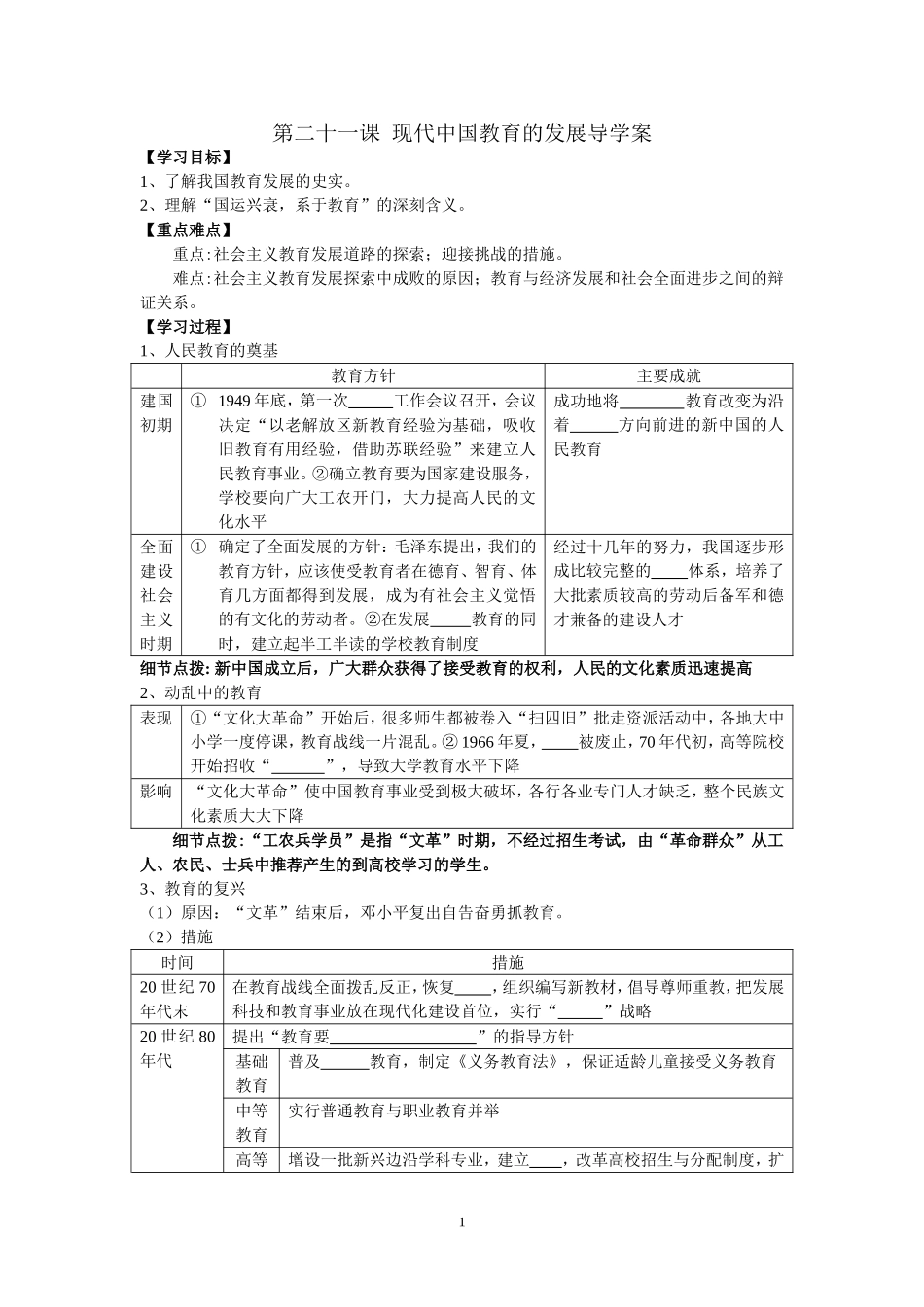

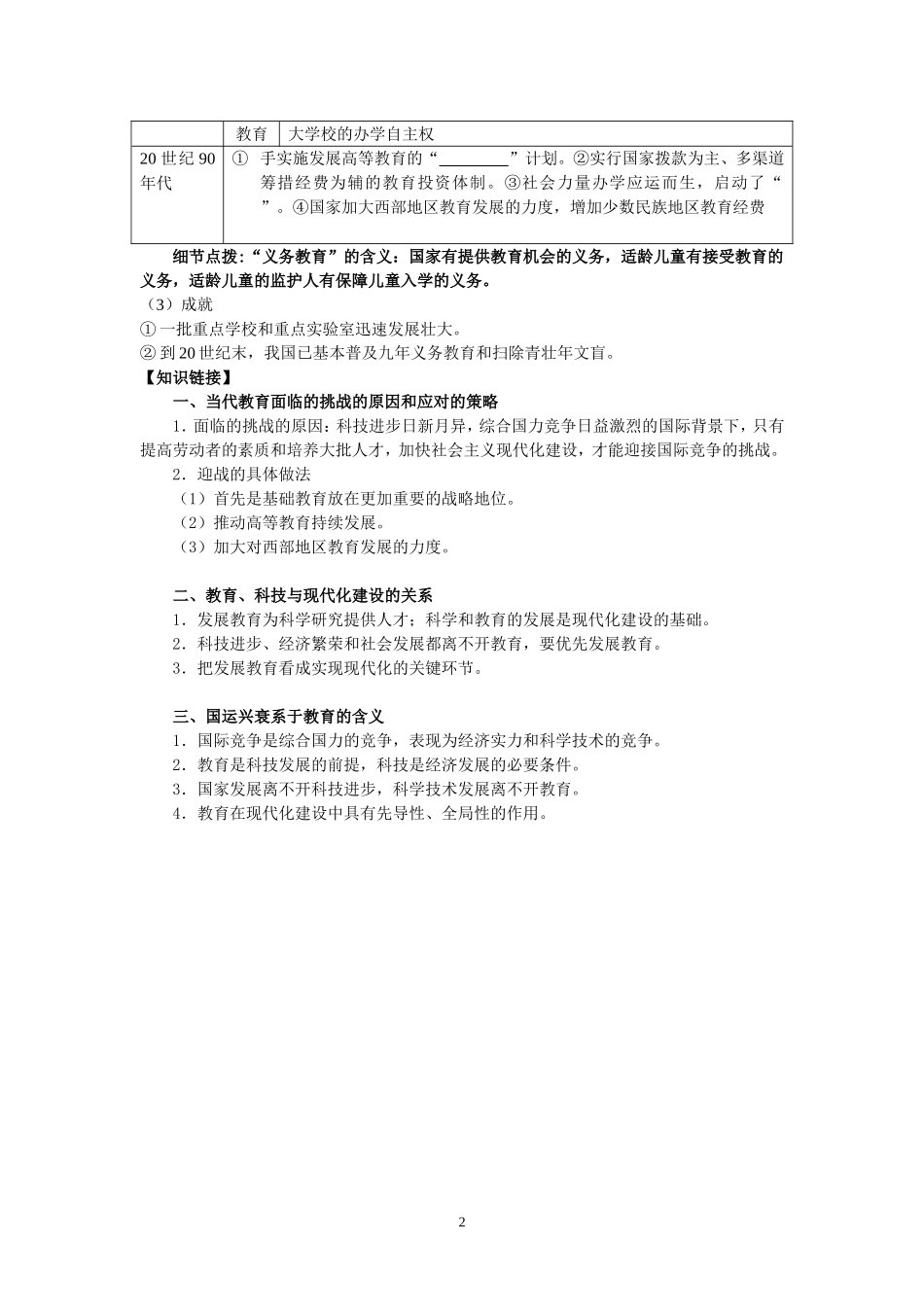

第二十一课现代中国教育的发展导学案【学习目标】1、了解我国教育发展的史实。2、理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。【重点难点】重点:社会主义教育发展道路的探索;迎接挑战的措施。难点:社会主义教育发展探索中成败的原因;教育与经济发展和社会全面进步之间的辩证关系。【学习过程】1、人民教育的奠基教育方针主要成就建国初期①1949年底,第一次工作会议召开,会议决定“以老解放区新教育经验为基础,吸收旧教育有用经验,借助苏联经验”来建立人民教育事业。②确立教育要为国家建设服务,学校要向广大工农开门,大力提高人民的文化水平成功地将教育改变为沿着方向前进的新中国的人民教育全面建设社会主义时期①确定了全面发展的方针:毛泽东提出,我们的教育方针,应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。②在发展教育的同时,建立起半工半读的学校教育制度经过十几年的努力,我国逐步形成比较完整的体系,培养了大批素质较高的劳动后备军和德才兼备的建设人才细节点拨:新中国成立后,广大群众获得了接受教育的权利,人民的文化素质迅速提高2、动乱中的教育表现①“文化大革命”开始后,很多师生都被卷入“扫四旧”批走资派活动中,各地大中小学一度停课,教育战线一片混乱。②1966年夏,被废止,70年代初,高等院校开始招收“”,导致大学教育水平下降影响“文化大革命”使中国教育事业受到极大破坏,各行各业专门人才缺乏,整个民族文化素质大大下降细节点拨:“工农兵学员”是指“文革”时期,不经过招生考试,由“革命群众”从工人、农民、士兵中推荐产生的到高校学习的学生。3、教育的复兴(1)原因:“文革”结束后,邓小平复出自告奋勇抓教育。(2)措施时间措施20世纪70年代末在教育战线全面拨乱反正,恢复,组织编写新教材,倡导尊师重教,把发展科技和教育事业放在现代化建设首位,实行“”战略20世纪80年代提出“教育要”的指导方针基础教育普及教育,制定《义务教育法》,保证适龄儿童接受义务教育中等教育实行普通教育与职业教育并举高等增设一批新兴边沿学科专业,建立,改革高校招生与分配制度,扩1教育大学校的办学自主权20世纪90年代①手实施发展高等教育的“”计划。②实行国家拨款为主、多渠道筹措经费为辅的教育投资体制。③社会力量办学应运而生,启动了“”。④国家加大西部地区教育发展的力度,增加少数民族地区教育经费细节点拨:“义务教育”的含义:国家有提供教育机会的义务,适龄儿童有接受教育的义务,适龄儿童的监护人有保障儿童入学的义务。(3)成就①一批重点学校和重点实验室迅速发展壮大。②到20世纪末,我国已基本普及九年义务教育和扫除青壮年文盲。【知识链接】一、当代教育面临的挑战的原因和应对的策略1.面临的挑战的原因:科技进步日新月异,综合国力竞争日益激烈的国际背景下,只有提高劳动者的素质和培养大批人才,加快社会主义现代化建设,才能迎接国际竞争的挑战。2.迎战的具体做法(1)首先是基础教育放在更加重要的战略地位。(2)推动高等教育持续发展。(3)加大对西部地区教育发展的力度。二、教育、科技与现代化建设的关系1.发展教育为科学研究提供人才;科学和教育的发展是现代化建设的基础。2.科技进步、经济繁荣和社会发展都离不开教育,要优先发展教育。3.把发展教育看成实现现代化的关键环节。三、国运兴衰系于教育的含义1.国际竞争是综合国力的竞争,表现为经济实力和科学技术的竞争。2.教育是科技发展的前提,科技是经济发展的必要条件。3.国家发展离不开科技进步,科学技术发展离不开教育。4.教育在现代化建设中具有先导性、全局性的作用。2