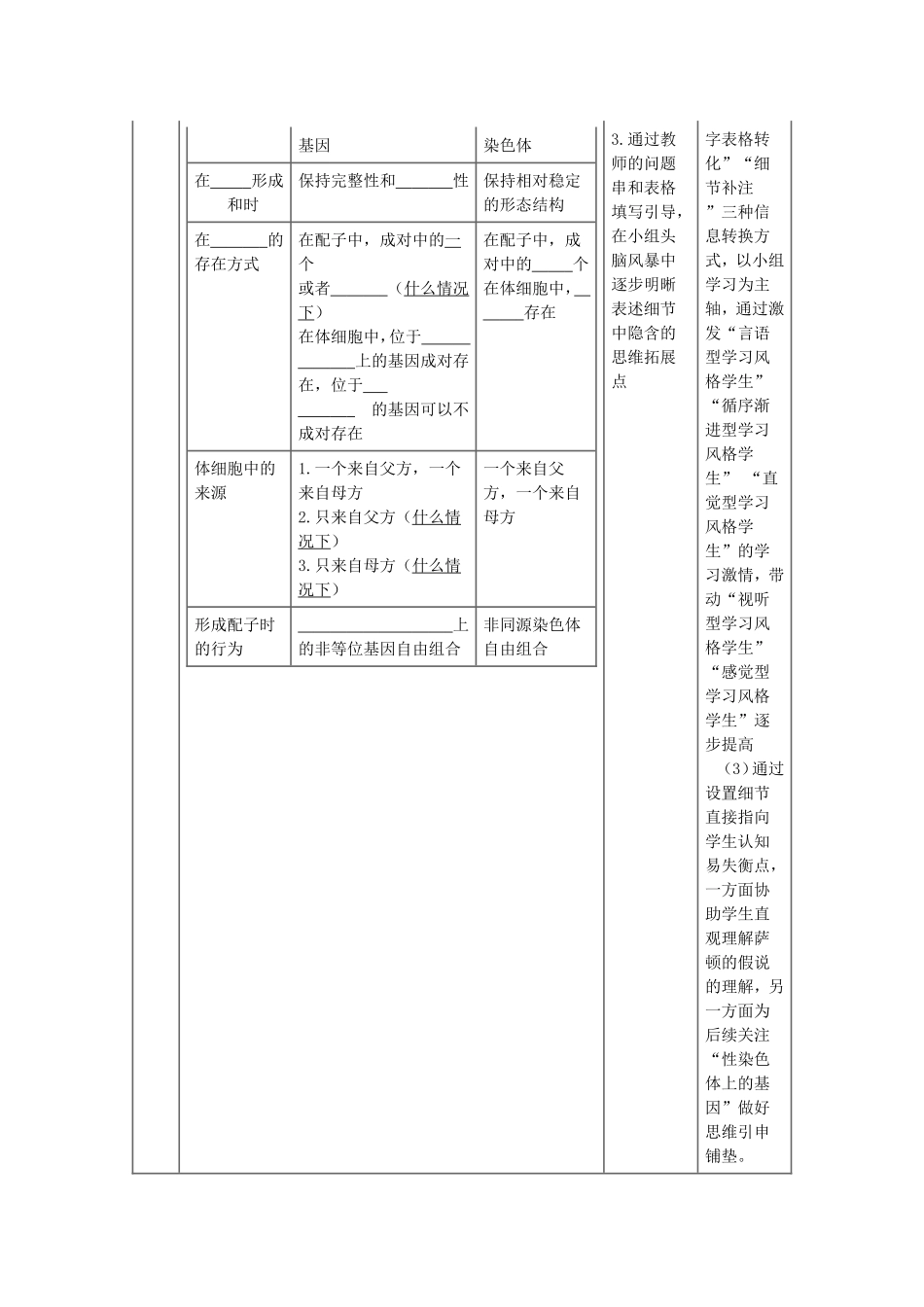

多维表征导思导悟导行探疑释疑独学对学群学——“基因在染色体上”的教学设计武汉市吴家山中学彭俊多一、教材分析1.1内容地位授课主题选自人教版普通高中课程标准实验教科书生物2(必修)《遗传与进化》第2章第2节。授课内容是在“孟德尔的豌豆杂交实验”、“减数分裂”、“受精作用”相关知识学习之后,学生已对“基因、染色体在形成生殖细胞过程”的知识具有一定的认知和思维基础。1.2教学目标:1.2.1知识方面:说出基因和染色体行为存在的平行行为;说出基因位于染色体上的理论假说和实验证据;运用有关基因和染色体的知识阐明孟德尔遗传规律的现代解释。1.2.2情感态度与价值观方面:认同遗传规律的发现和理论的确立是一个开拓、继承、修正和发展的过程;认同科学研究需要丰富的想像力、溯果求因的实践精神。1.2.3能力方面:尝试运用类比推理的方法,解释基因位于染色体上,并在探究过程中多维度延展逻辑推理过程;尝试运用假说演绎的方法,解释基因在染色体上的实验证据;在探究过程中依托语言表达以及实践动手的平台,教师协助学生反思感悟自身多向发展的相关维度。1.3教学重点和难点1.3.1.教学重点:基因位于染色体上的理论假说和实验证据;孟德尔遗传规律的现代解释。1.3.2.教学难点:依托类比推理方法和假说演绎方法的应用实践素材,一方面协助学生运用自己的分析解释说明基因位于染色体上,另一方面协助学生理解基因位于染色体上的实验验证过程。二、教学方法列表比较法、对话法、探究法三、教学设计思路三条主线:“类比推理”方法对应的萨顿假说知识生成主线,“假说-演绎”方法对应的摩尔根知识生成主线,“教材文字细节”“教材静态模式图”“动态模拟演示图”“图(表)文转换实践信息”“师生协作交流样式”对应的多维信息表征知识主线。四、教学过程教学内容教师组织和引导学生活动教学意图问题探讨1.问题串递进引导学生阅读“问题探讨”、内容:①孟德尔分离定律研究的对象是相对性状还是性状?②相对性状与性状的区别③相对性状、显性性状、隐性性状的区别④具有显性性状的生物个体自交是否会出现性状?如果出现性状分离,其根本原因是什么?⑤遗传因子、等位基因、同源染色体三者的联系和区别是什么?2.用模式图表示遗传因子、等位基因、同源染色体的关系阅读、回顾之前所学相关内容,结合教师设疑,结合思维断点、知识节点缺失自觉主动或者同伴协作整合相关信息。通过引题、展开、设问、师生协作解析围绕厘清概念目标营造情景铺垫的氛围,以及通过图文表征方式考察分析学生已有知识结构细节。一、萨顿的假说1.围绕建构知识框架呈现信息载体(1)“flash动态演示减数分裂染色体变化”(2)“哺乳动物精子形成过程、卵细胞形成过程静态图解”(3)“具体文本内容框架式补充填写(见附件1)”(4)“配子形成模式图演进过程补充绘制(见附件2)”2.围绕建构知识拐点搭建认知支点(1)讨论铺垫:萨顿将基因与染色体的行为进行类比,根据一致性,提出基因位于染色体上的假说,其中的“一致性“具体含义如何理解?(2)问题串引导:①“基因和染色体行为存在着明显的平行行为”主要与哪些生命活动存在联系。②“体细胞中基因成对存在,染色体也是成对的”“体细胞中成对的基因一个来自父方,一个来自母方,同源染色体也是如此”两句表述是否准确,理由是什么?(3)文字表格对比表征概念基因和染色体行为存在着明显的平行关系:1.根据自己的学习习惯选择学习载体,完成附件1或者附件2。2.通过讨论,辨析萨顿的假说是建立在“基因与染色体行为”层面,还是建立在“基因与染色体”层面1.通过呈现不同学习载体,针对不同学习小组采取主干提炼、内容因果、分类层级、关联关系条理引导,帮助不同学习风格学生体验、分析、认知萨顿假说的发现过程。(2)依托“问题串”“文基因染色体在形成和时保持完整性和性保持相对稳定的形态结构在的存在方式在配子中,成对中的一个或者(什么情况下)在体细胞中,位于上的基因成对存在,位于的基因可以不成对存在在配子中,成对中的个在体细胞中,存在体细胞中的来源1.一个来自父方,一个来自母方2.只来自父方(什么情况下)3.只来自母方(什么情...