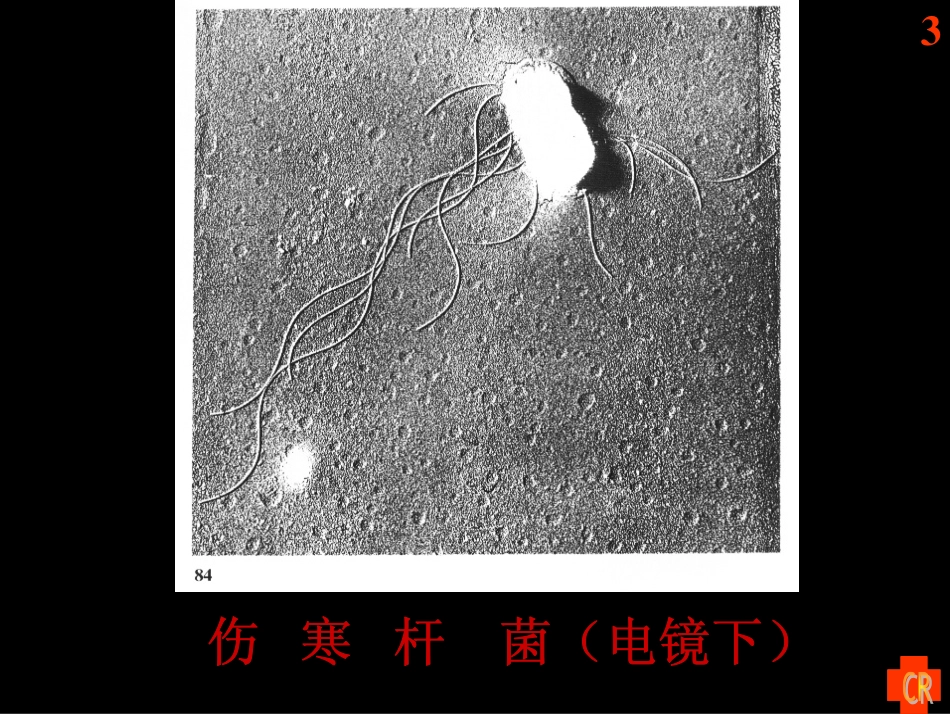

1®伤寒伤寒(一)概述:伤寒(typhoidfever)是由伤寒杆菌引起的急性肠道传染病。病理组织改变主要是全身单核-巨噬细胞系统的增生性反应,尤以回肠下段淋巴组织病变最明显。临床特征为持续发热、相对缓脉、全身中毒症状与消化道症状、玫瑰疹、肝脾肿大与白细胞减少等。肠出血、肠穿孔为主要的严重并发症。2®(二)病原学(二)病原学1、生活形态方面2、生化免疫方面3、耐药性4、抵抗力3®伤寒杆菌(电镜下)4®伤寒沙门氏菌周身鞭毛(↓),负染×340005®6®伤寒沙门菌可溶而扁塌的鞭毛(↑)负染,×860007®((三三))、流行病学、流行病学1.1.传染源传染源::病人及带菌者2.2.传播途径传播途径::消化道传播3.3.人群易感性人群易感性::病后持久免疫4.4.流行特征流行特征::夏秋季8®伤寒、副伤寒杆菌胃杀灭在肠粘膜内繁殖经淋巴管到胸导管血液(原发菌血症……潜伏期)全身脏器(肝.脾.肾.骨髓等)(细菌.内毒素)胆道血液(再次菌血症……临床症状)肠肠粘膜淋巴组织胆慢性带菌者体外骨髓.心包.肾.脑炎症炎症.坏死.溃疡愈合出血.穿孔(四)发病机制(四)发病机制9®第一次菌血症发病机制第二次菌血症10®(五)病理解剖(五)病理解剖伤寒的病理特点是全身单核-巨噬细胞系统的增生性反应。回肠下段的集合淋巴结与孤立淋巴滤泡的病变最具特征性。(见图表)11®12®13®14®回肠下段粘膜内巨噬细胞增生聚集,形成局限性结节,称为“伤寒肉芽肿”15®增生的巨噬细胞体积增大,核小,被挤于一侧。胞浆内吞噬伤寒杆菌。由于吞噬功能加强,常可见被吞噬的淋巴细胞,红血球和细胞碎片(↓)16®伤寒结节伤寒结节————伤寒细胞:伤寒细胞:17®(六)临床表现(六)临床表现1.初期2.极期3.缓解期4.恢复期18®极期极期1、发热:稽留热2、消化道症状:食欲不振;腹胀3、神经系统症状:伤寒面容;无欲貌4、循环系统症状:相对缓脉5、肝脾肿大6、玫瑰疹19®神经系统中毒症状表情淡漠耳鸣、听力减退谵妄、昏迷,虚性脑膜炎20®畏寒发热寒战出汗21®22®脉搏1604114040120391003880376036体温(℃)临床症状分期增剧期(热呈梯形上升)极期(高热持续状态)缓解期(热呈弛张下降)恢复期(热降至正常)肠道病变分期髓样肿胀期坏死期溃疡形成期溃疡愈合期疾病实质分期人体中毒时期(细菌及毒素散布全身)人体战胜感染与恢复期疾病病程第1周第2-3周第3-4周第5周临床表现起病缓.发热是最早出现症状,常伴有全身不适,乏力.食欲减退.咽痛和咳嗽等.可有畏寒.少有寒战;出汗不多稽留高热.消化道症状(食欲不振.腹部不适.腹胀.多有便秘.右下腹轻压痛)神经系统症状(伤寒面容)循环系统症状(相对缓脉)肝脾肿大玫瑰疹.出汗多(水晶型汗疹即白痱)体温逐渐体温恢复正常下降.食欲食欲好转渐好.腹胀通常在1个月渐消.肿大左右完全恢复的脾开始回缩23®相对缓脉24®脉搏波形示意图以上是一脉搏波形示意图,正常脉搏波形是由一升支、波峰和降支构成。升支乃因左室射血,主动脉压聚然升高引起,故较陡直;降支是由左室舒张,主动脉仍维持一定压力,推动血液继续流向周围动脉,故降支较平缓。降支上尚有一切迹,继之以小的波峰,这是由于主动脉关闭,部分血流冲向主动脉瓣以及主动脉弹性回位所致。25®玫瑰疹26®27®伤寒腹28®(七)临床类型(七)临床类型1.轻型2.普通型3.迁延型4.逍遥型5.暴发型6.小儿发病特点7.老年发病特点8.多重耐药伤寒的特点9.复发和再燃29®多重耐药性伤寒的特点表现为突然起病,高热,以稽留热多见,全身中毒症状重,肝功能损害明显,胃肠道症状重,肠出血、肠穿孔等并发症多,病死率高。氯霉素治疗无效,喹诺酮类治疗效果好。30®伤寒复发与再燃的区别伤寒复发与再燃的区别复发再燃发病时间退热后1~3周病后2~3周体温变化降至正常后再升高未降至正常再升高血培养(+)→(—)→(+)(+)→(+)→(++)临床症状变化示意图T(ºC)T(ºC)0568(w)0235(w)病情变化临床症状再次症状加剧出现,预后可。原因免疫能力低,潜伏在可能与菌血症仍未病灶中的巨噬细胞内被完全控制有关。的伤寒杆菌繁殖活跃,再次侵入血流所致。31®((八八))实验室检查实验室检查1.血象2.伤寒沙门菌培养3.肥达(Widal)反应4...