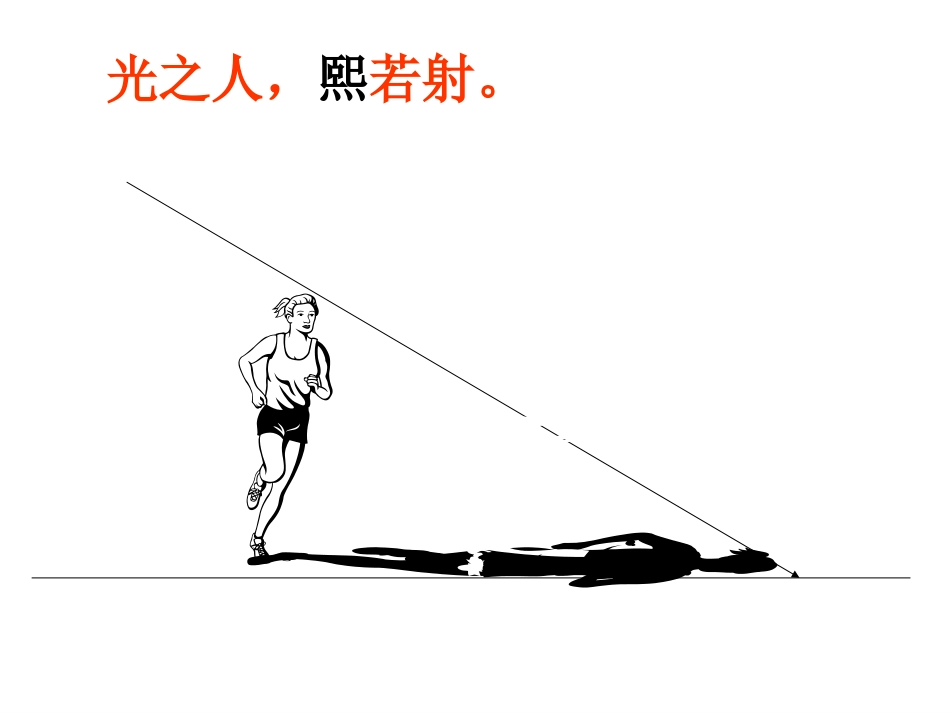

第四章中国古代的光学第一节光的直线传播一、《墨经》中的论述1、针孔成像:“景到,在午有端,与景长,说在端。”“景光之人,熙若射。下者之人也高,高者之人也下。足蔽下光,故成景于上;首蔽上光,故成景于下。在远近有端与於光,故景库内也。”光之人,熙若射。下者之人也高,高者之人也下。2、成影:A:影与物体的关系“景不徙,说在改为。”“景光至景亡,若在,尽古息。”B:“光肥影瘦”“景二,说在重。”“景二光夹一光,一光者,景也。”本影半影双光源照物C:影与光源、物的关系“景之大小,说在杝正、远近。”“景木杝,景短大;木正,景长小。光小于木,则景大于木;光大于木,非独小也,远近。”二、《梦溪笔谈》中的论述《梦溪笔谈》卷三“若鸢飞空中,其影随鸢而移;或中间为窗隙所束,则影与鸢遂相违,鸢东则影席,鸢西则影东。又如窗隙中楼塔之影,中间为窗所束,亦皆倒垂。”“本末相格,迭成摇橹之势。故举手则影愈下,下手则影愈上,此其可见。”三、“小罅光景”实验赵友钦和他的《革象新书---小罅光景》1、实验原理“室有小罅,虽不皆圆,而罅景所射未有不圆。及至日食,则罅景亦如所食分数。罅虽宽窄不同,景则周径相等,但宽者浓而窄者淡。若以物障其所射之处,迎夺其景于所障物上,则此景较狭而加浓。小孔随光之形“凡大罅有景必随其罅之方圆、长短、光斜而不别,乃因罅大而可容日月之体,是以随日月之形而皆圆,及其缺则缺。”“罅渐窄,则景渐淡;景渐远,则周径渐广而愈加淡。大罅之景渐远,亦渐广,然不见其浓,此则浓淡别也。”大孔随空之象照度与光源、孔、物距、像距、有关2、实验装置像屏八尺井四尺井3、实验步骤A:光源、小孔、像屏距离不变时比较孔的大小对像的影响“窍宽者所容之光较多,乃千景皆广而垒砌稠密,所以浓;窍窄者所容之光较少,乃千景皆狭而垒砌稀薄,所以淡;B:利用小孔成像模拟日月食C:改变相距,观察像的变化------像距小则像小而照度大;像距大则像大而照度小。“烛光斜射愈远,则所至愈偏,……所以愈偏则周径愈广。景之周径虽广,烛之火焰不增,如是则千景展开而重叠者薄,所以愈广则愈淡,亦如水多则味减也。”D:改变物距,观察像的变化“窍既远于烛,景则敛而狭。”“窍与烛相远,则斜射之光歙而稍直,光皆歙直,则景不得不狭。……景狭则色当浓,烛远则光必薄,是以难于加浓也。E:改变孔的大小和形状……小孔随光之形,大孔随空之象。“原尖小窍之千景,是乎鱼鳞相依,周遍布置;大罅之景千数,比于沓纸重叠不散,张张无参差。大则总是一阱之景,似无千烛之分;小则不睹一阱之全,碎砌千烛之景。是故小景随光之形,大景随空之象,断乎无可疑者。”4、实验结论:“凡景近窍则狭,景远窍则广。烛远窍者景亦狭,烛近窍者景亦广。景广则淡,景狭则浓。烛虽近而光衰者,景亦淡,烛虽远而光盛者,景亦浓。由是察之,烛也、光也、窍也、景也,四者消长胜负所当论者。”第二节光的反射思想一、平面镜成像1、镜子的起源与发展鋻A:以水为镜:B:以青铜为镜:C:以玻璃为镜:監鑑2、《墨经》中的成像研究《经下21》:“临鉴而立,景到。多而若少,说在寡区。”《经说下21》:“临正鉴,景寡。貌态、黑白、远近、杝正,异于光。鉴当,景俱。就、去,亦当俱,俱用背。鉴者之臬,於鉴无所不鉴。景之臬无数,而必过正。故同处其体俱,然鉴分。”个数n=360/ø-1《经下19》:“景迎日,说在转。”《经说下19》:“景日之光反烛人,则景在人与日之间。”3、潜望镜《淮南万毕术》“高悬大镜,坐见四邻。”东汉高诱注:“取大镜高悬,置水盆于其下,则见四邻矣。”4、透光镜王度《古镜记》“……承日照之,则背上文画,墨入影内,纤毫无失。”制造原理:“近世有透光镜,鉴背有铭文,凡二十字。字极古,莫能读。以鉴承日光,则背文及二十字毕透于屋壁上,了了分明。”A:“人有原其理,以谓铸时薄处先冷,唯背文上差厚,后冷而铜缩多,文虽在背,而鉴面隐然有迹,所以于光中现。予观之理诚如是。”……《梦溪笔谈》“……复以稍浊之铜,填补铸入,削平镜面,加铅其上,向日射影,光随铜之清浊分明暗也。”B:元朝吾丘衍《闲居录》二...