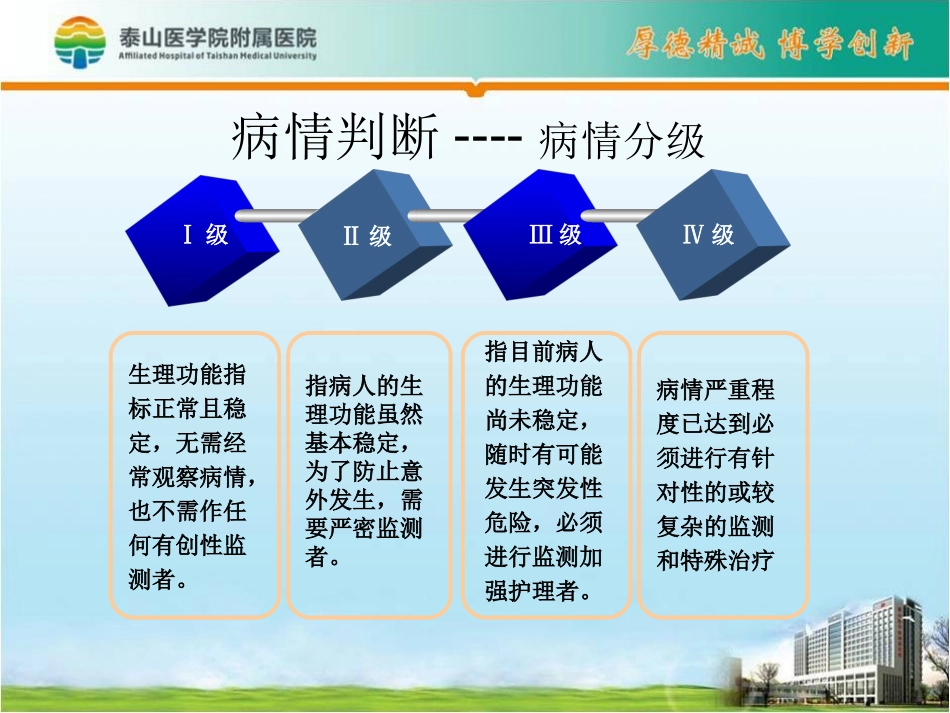

危重病人早期识别与应对策略重症医学科岳茂奎病情判断----病情分级Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级Ⅳ级生理功能指标正常且稳定,无需经常观察病情,也不需作任何有创性监测者。指病人的生理功能虽然基本稳定,为了防止意外发生,需要严密监测者。指目前病人的生理功能尚未稳定,随时有可能发生突发性危险,必须进行监测加强护理者。病情严重程度已达到必须进行有针对性的或较复杂的监测和特殊治疗病例一患者女性,65岁,有糖尿病、胆石症和反复发作的胰腺炎病史,实施了腹腔镜下胆囊切除术。术后第三天出现气急,作为会诊医生,你需要考虑哪些问题?——需要获得哪些重要的病史?——体格检查的哪些方面是需要重点关注的?——还需要进行哪些检查?病例二患者男性,75岁,有冠心病、心功能不全病史多年,因反复发作憋喘住院治疗,住院某天夜间憋喘加重,端坐呼吸,心率110次/分,血压140/95mmHg,SPO280%左右,听诊双肺闻及干湿性啰音。——下一步作何处理?《雾里看花》那英主要内容•早期识别重症病人重要性•如何早期识别危重病人•危重病人应对策略•重症反应小组早期识别的重要性•院内患者不良事件发生率高2004年加拿大的一项研究表明,院内患者不良事件发生率为7.5%。降低院内不良反应发生率,对改善患者预后和减少住院费用具有重要意义。•生理指标恶化常被忽视普通住院患者病情急剧变化并非毫无征兆,多数情况下在病情变化数小时前即已存在生理指标恶化。早期识别的重要性•早期监测危重指标具有重要临床价值休克、严重感染、器官功能衰竭等均为临床常见急危重症,早期发现、积极干预能明显改善患者预后。•早期识别预警可改善患者预后2000年澳大利亚住院患者猝死率为2.4/1000,早期干预、识别后住院患者猝死率以每年24%的速度下降,2005年年猝死率降至0.66/1000。院内呼吸心跳骤停生理恶化先于呼吸心跳骤停数小时多数患者在猝死前有疲劳、胸痛或情绪改变等。有研究显示,2/3的患者在心脏停搏前6小时会出现心率异常、呼吸频速及呼吸节律改变等警告信号,但这些信号却往往被忽视,仅1/4会被护士察觉、重视并汇报给医生。院内呼吸心跳骤停早期干预能减少心肺复苏、减少入住ICU以及其它相关事件的发生一项研究发现,猝死患者从心脏骤停发生到接受除颤心肺复苏的时间越短,存活机会越大,3分钟内得到心肺复苏约74%的患者存活,3分钟后患者存活率下降至49%。识别高危患者•患者极少会出现突然恶化,即使临床医生认为这种恶化是突然的。–突然发生与突然发现–存在心肺功能不全的老年患者会更早的出现症状和体征。–免疫抑制或衰弱的患者可能无法表现出强烈、明显的临床炎症反应。–心律失常反应了病情的突然改变。•需要评估他们的健康背景,当时的疾病进程和生理状态。危重病患者的初期评估•阶段1•初级调查•初时的接触-最初的数分钟内•主要的生理问题是什么?阶段阶段22次级调查次级调查接下来的审查接下来的审查根本原因是什么?根本原因是什么?病史对诊断贡献最大•急诊入院(信息受限)•高龄(限制性储备能力)•严重的共存的慢性疾病(限制性储备能力,限制性的治疗观念)•严重的生理异常(限制性储备能力,治疗耐受)•需要或近期经历较大的外科手术,尤其是急诊情况。•严重的出血或需要大量输血。•恶化或没有改善•免疫不全•……•上述问题的结合评估严重性•是临床医生应该回答的最重要的问题•需要生命体征的监测数据和其它特定的生理变量–心率:重视基础心率和影响因素–血压:高估低血压,低估高血压–呼吸频率:危重病人的单个最重要的征象–氧合:正常值真的正常吗?–体温:正常体温的潜在风险与低体温的严重性–尿量:评估容量状态–意识状态:烦躁、紧张不安,往往提示休克早期•正常范围内生命体征的变化也可能是恶化的早期征兆•生理异常可以是多种因素作用的结果–(如发热、低心排)引起的心动过速会因为疼痛和焦虑加剧,也可能会因为患者存在的传导异常或因服用β受体阻滞剂而被抑制。•量化疾病发展的严重程度:动态地监测体格检查•视,触,叩,听–气道–呼吸和氧合–循环–意识水平•各系统逐个检查–呼吸系统–心血管系统–腹部和泌尿生殖系–...