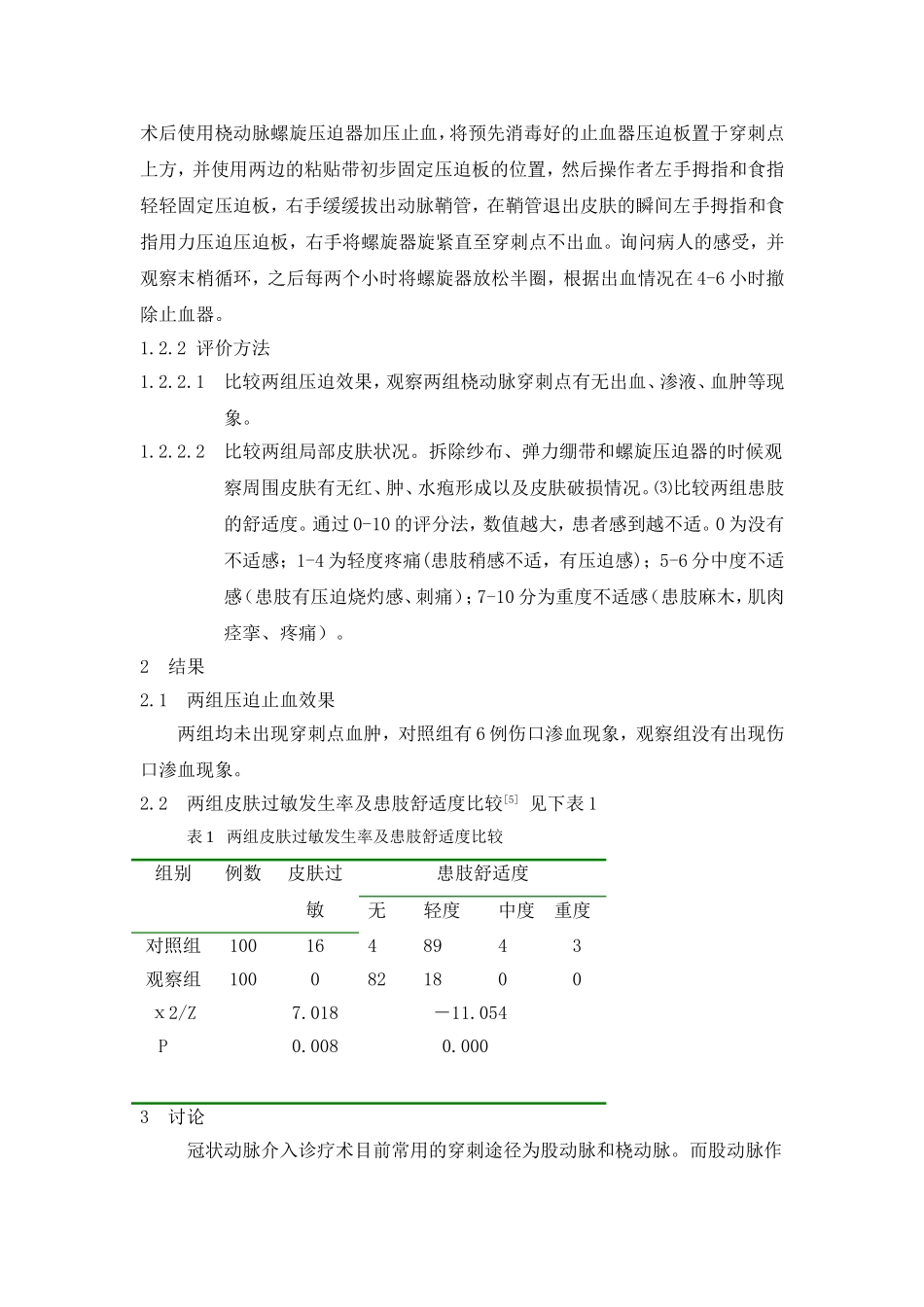

冠心病经桡动脉途径介入治疗后止血方法的比较摘要:目的比较经桡动脉穿刺行冠状动脉介入术后绷带压迫和螺旋压迫器压迫止血的效果。方法将200例冠状动脉介入术后患者随机分为两组。观察组采用螺旋压迫器[1]压迫止血,对照组采用绷带包扎止血,比较两组的出血、肢体肿胀程度、患者舒适度的情况。结果观察组止血成功率、肢体肿胀程度及患者舒适度均优于对照组(P<0.01)。结论桡动脉螺旋压迫器压迫止血可缩短止血时间、减少穿刺点出血和手背部肿胀以及提高患者舒适度。关键词:桡动脉,冠状动脉介入治疗,止血,舒适度随着冠状动脉介入技术的发展,冠心病的介入检查及治疗在临床上已普遍开展,成为心血管疾病的重要诊断方法和主要的治疗手段。特别是经桡动脉[2]途径行冠状动脉造影和介入治疗的可行性和优越性逐渐被认可。它具有创伤小、血管并发症少、无体位限制等优点,并可缩短住院时间、节省费用[3],同时也解决了部分患者因为各种原因不能经股动脉穿刺行冠状动脉介入治疗的问题。目前对于介入术后压迫止血方法的研究仍以股动脉路径多见,随着经桡动脉介入的广泛应用需要一种既安全、可靠、又操作方便,患者乐于接受的压迫止血方法。为探讨经桡动脉行冠状动脉介入治疗术后更加适合的包扎方法,对我院经桡动脉行冠状动脉介入治疗术后的200例患者进行了对比分析,报告如下。1.资料与方法1.1一般资料选择2011年2月到2012年8月与我院心内科、急诊科行冠状动脉造影或经桡动脉介入术后患者200例,这些病人术后生命体征正常,取得他们的同意;排除精神异常、凝血功能异常和重大脏器衰竭患者。男性114例、女性86例,年龄40-80岁,平均67.0岁。行冠状动脉造影的145例,经桡动脉行冠状动脉介入治疗的55例。安入院时间随机分为对照组和观察组各100例,两组性别、年龄。手术方式比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。1.2方法1.2.1包扎方法对照组用纱布按在穿孔点上方1-2cm处,拔出鞘管,再用5块纱布覆盖穿刺点,用弹性绷带或圆纱布卷加压包扎包扎[4],6小时后拆除包扎物。包扎后观察桡动脉搏动情况及局部有无渗血,并嘱患者活动手指,判断松紧。若患者手指颜色发紫,并诉手部发麻,提示压迫不到位或过松,都需要重新进行加压包扎。观察组术后使用桡动脉螺旋压迫器加压止血,将预先消毒好的止血器压迫板置于穿刺点上方,并使用两边的粘贴带初步固定压迫板的位置,然后操作者左手拇指和食指轻轻固定压迫板,右手缓缓拔出动脉鞘管,在鞘管退出皮肤的瞬间左手拇指和食指用力压迫压迫板,右手将螺旋器旋紧直至穿刺点不出血。询问病人的感受,并观察末梢循环,之后每两个小时将螺旋器放松半圈,根据出血情况在4-6小时撤除止血器。1.2.2评价方法1.2.2.1比较两组压迫效果,观察两组桡动脉穿刺点有无出血、渗液、血肿等现象。1.2.2.2比较两组局部皮肤状况。拆除纱布、弹力绷带和螺旋压迫器的时候观察周围皮肤有无红、肿、水疱形成以及皮肤破损情况。⑶比较两组患肢的舒适度。通过0-10的评分法,数值越大,患者感到越不适。0为没有不适感;1-4为轻度疼痛(患肢稍感不适,有压迫感);5-6分中度不适感(患肢有压迫烧灼感、刺痛);7-10分为重度不适感(患肢麻木,肌肉痉挛、疼痛)。2结果2.1两组压迫止血效果两组均未出现穿刺点血肿,对照组有6例伤口渗血现象,观察组没有出现伤口渗血现象。2.2两组皮肤过敏发生率及患肢舒适度比较[5]见下表1表1两组皮肤过敏发生率及患肢舒适度比较组别例数皮肤过敏患肢舒适度无轻度中度重度对照组观察组ⅹ2/ZP1001001607.0180.00848943821800-11.0540.0003讨论冠状动脉介入诊疗术目前常用的穿刺途径为股动脉和桡动脉。而股动脉作为心脏介入治疗的传统方法,术后穿刺口压迫止血困难,易出现术后出血或皮下出血肿,压迫局部时易发生迷走神经反射性心率减慢,血压下降,甚至心脏骤停,术后需要严格平卧24小时,患者出现腰酸、背疼、烦躁、排便困难,患者难于接受等缺点。而桡动脉位置表浅、管径细,穿刺部位出血少,易于加压止血,伤口不易感染;并且桡动脉附近无重要的神经血管、迷走神经分布少、不易发生神经血管损伤、不会出现神经反射性血压和心率降低;而且手掌为双重供血...