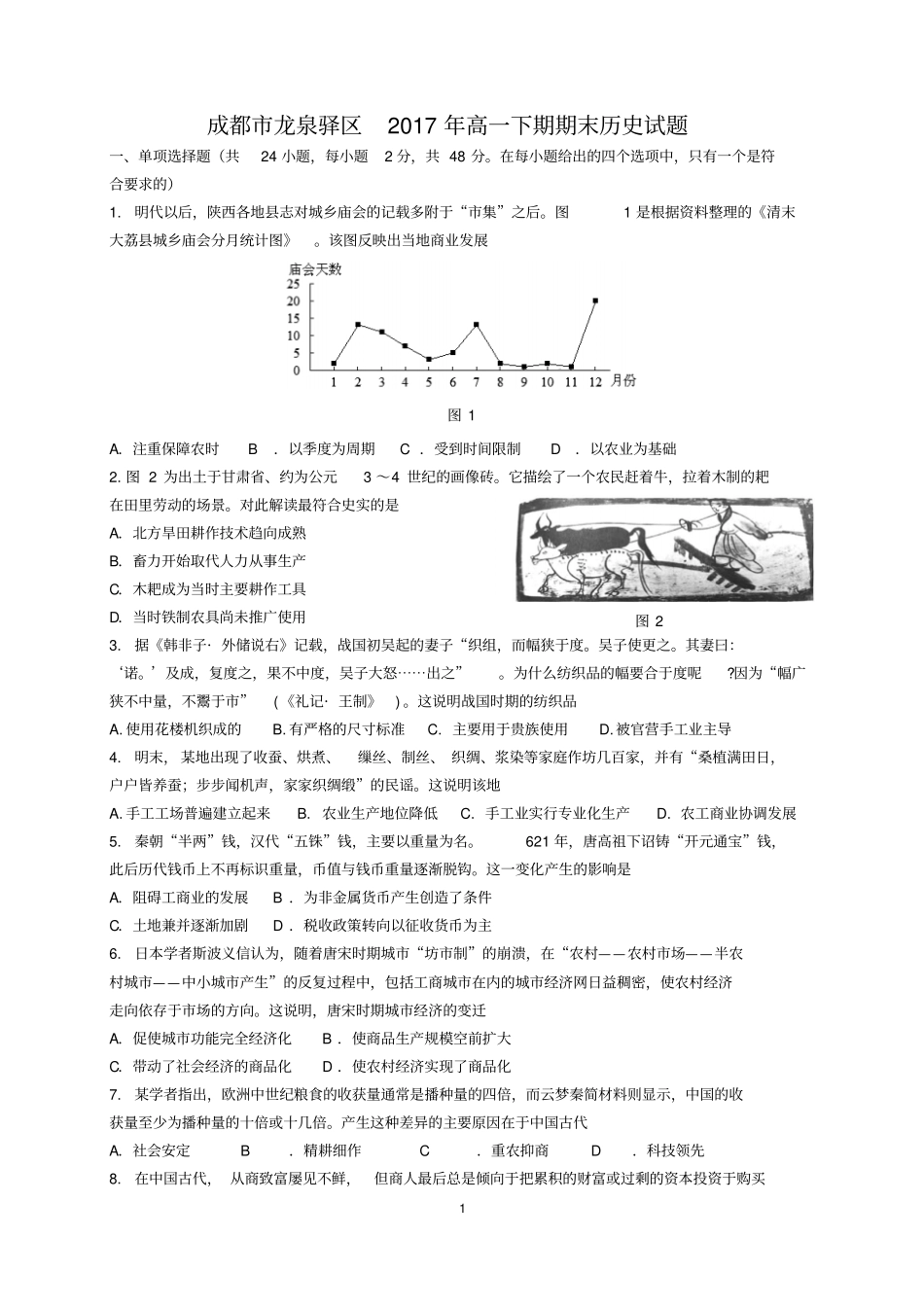

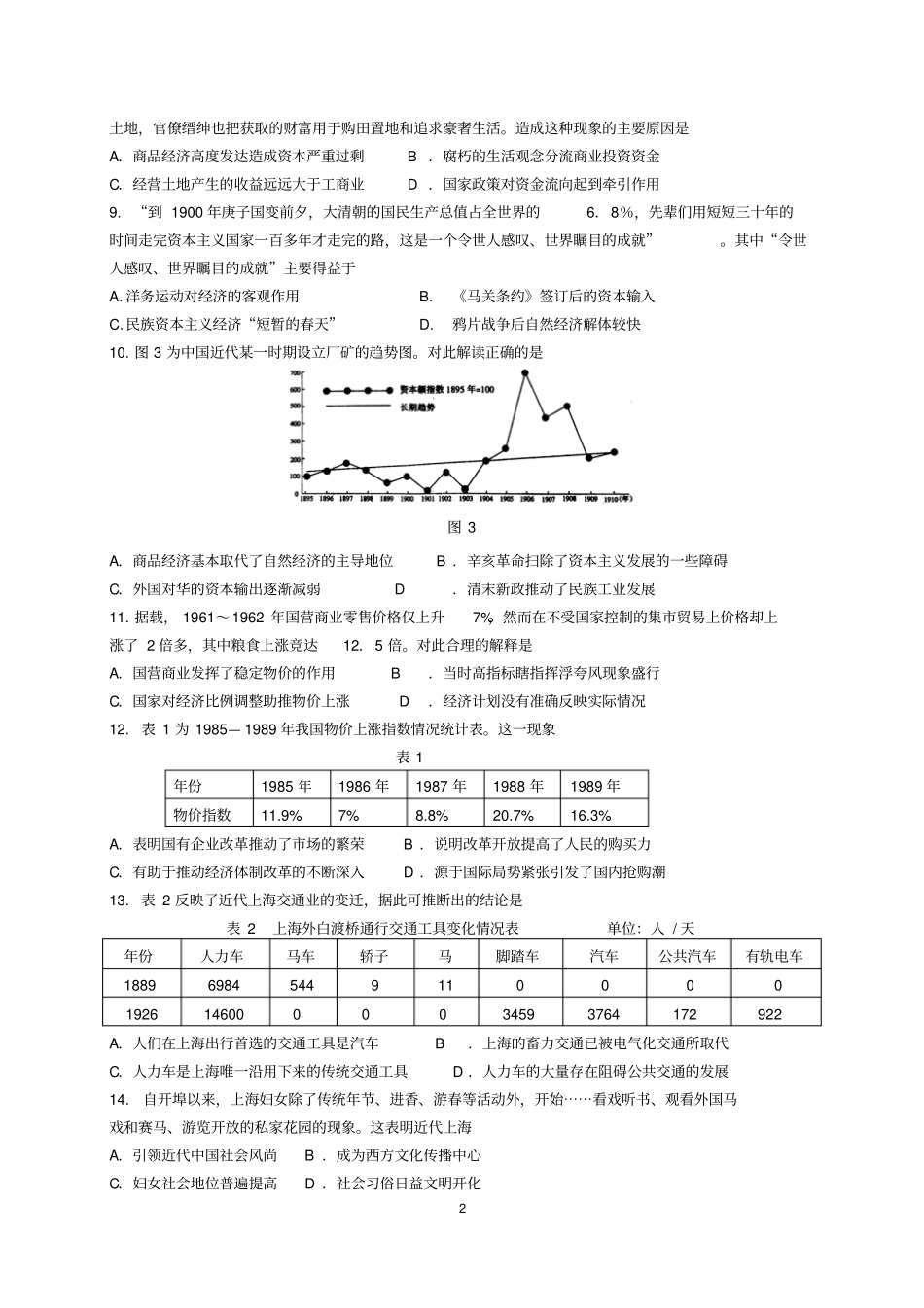

1图2成都市龙泉驿区2017年高一下期期末历史试题一、单项选择题(共24小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一个是符合要求的)1.明代以后,陕西各地县志对城乡庙会的记载多附于“市集”之后。图1是根据资料整理的《清末大荔县城乡庙会分月统计图》。该图反映出当地商业发展图1A.注重保障农时B.以季度为周期C.受到时间限制D.以农业为基础2.图2为出土于甘肃省、约为公元3~4世纪的画像砖。它描绘了一个农民赶着牛,拉着木制的耙在田里劳动的场景。对此解读最符合史实的是A.北方旱田耕作技术趋向成熟B.畜力开始取代人力从事生产C.木耙成为当时主要耕作工具D.当时铁制农具尚未推广使用3.据《韩非子·外储说右》记载,战国初吴起的妻子“织组,而幅狭于度。吴子使更之。其妻曰:‘诺。’及成,复度之,果不中度,吴子大怒⋯⋯出之”。为什么纺织品的幅要合于度呢?因为“幅广狭不中量,不鬻于市”(《礼记·王制》)。这说明战国时期的纺织品A.使用花楼机织成的B.有严格的尺寸标准C.主要用于贵族使用D.被官营手工业主导4.明末,某地出现了收蚕、烘煮、缫丝、制丝、织绸、浆染等家庭作坊几百家,并有“桑植满田日,户户皆养蚕;步步闻机声,家家织绸缎”的民谣。这说明该地A.手工工场普遍建立起来B.农业生产地位降低C.手工业实行专业化生产D.农工商业协调发展5.秦朝“半两”钱,汉代“五铢”钱,主要以重量为名。621年,唐高祖下诏铸“开元通宝”钱,此后历代钱币上不再标识重量,币值与钱币重量逐渐脱钩。这一变化产生的影响是A.阻碍工商业的发展B.为非金属货币产生创造了条件C.土地兼并逐渐加剧D.税收政策转向以征收货币为主6.日本学者斯波义信认为,随着唐宋时期城市“坊市制”的崩溃,在“农村——农村市场——半农村城市——中小城市产生”的反复过程中,包括工商城市在内的城市经济网日益稠密,使农村经济走向依存于市场的方向。这说明,唐宋时期城市经济的变迁A.促使城市功能完全经济化B.使商品生产规模空前扩大C.带动了社会经济的商品化D.使农村经济实现了商品化7.某学者指出,欧洲中世纪粮食的收获量通常是播种量的四倍,而云梦秦简材料则显示,中国的收获量至少为播种量的十倍或十几倍。产生这种差异的主要原因在于中国古代A.社会安定B.精耕细作C.重农抑商D.科技领先8.在中国古代,从商致富屡见不鲜,但商人最后总是倾向于把累积的财富或过剩的资本投资于购买2土地,官僚缙绅也把获取的财富用于购田置地和追求豪奢生活。造成这种现象的主要原因是A.商品经济高度发达造成资本严重过剩B.腐朽的生活观念分流商业投资资金C.经营土地产生的收益远远大于工商业D.国家政策对资金流向起到牵引作用9.“到1900年庚子国变前夕,大清朝的国民生产总值占全世界的6.8%,先辈们用短短三十年的时间走完资本主义国家一百多年才走完的路,这是一个令世人感叹、世界瞩目的成就”。其中“令世人感叹、世界瞩目的成就”主要得益于A.洋务运动对经济的客观作用B.《马关条约》签订后的资本输入C.民族资本主义经济“短暂的春天”D.鸦片战争后自然经济解体较快10.图3为中国近代某一时期设立厂矿的趋势图。对此解读正确的是图3A.商品经济基本取代了自然经济的主导地位B.辛亥革命扫除了资本主义发展的一些障碍C.外国对华的资本输出逐渐减弱D.清末新政推动了民族工业发展11.据载,1961~1962年国营商业零售价格仅上升7%,然而在不受国家控制的集市贸易上价格却上涨了2倍多,其中粮食上涨竞达12.5倍。对此合理的解释是A.国营商业发挥了稳定物价的作用B.当时高指标瞎指挥浮夸风现象盛行C.国家对经济比例调整助推物价上涨D.经济计划没有准确反映实际情况12.表1为1985—1989年我国物价上涨指数情况统计表。这一现象表1年份1985年1986年1987年1988年1989年物价指数11.9%7%8.8%20.7%16.3%A.表明国有企业改革推动了市场的繁荣B.说明改革开放提高了人民的购买力C.有助于推动经济体制改革的不断深入D.源于国际局势紧张引发了国内抢购潮13.表2反映了近代上海交通业的变迁,据此可推断出的结论是表2上海外白渡桥通行交通工具变化情况表单位:人/天年份人力车马...