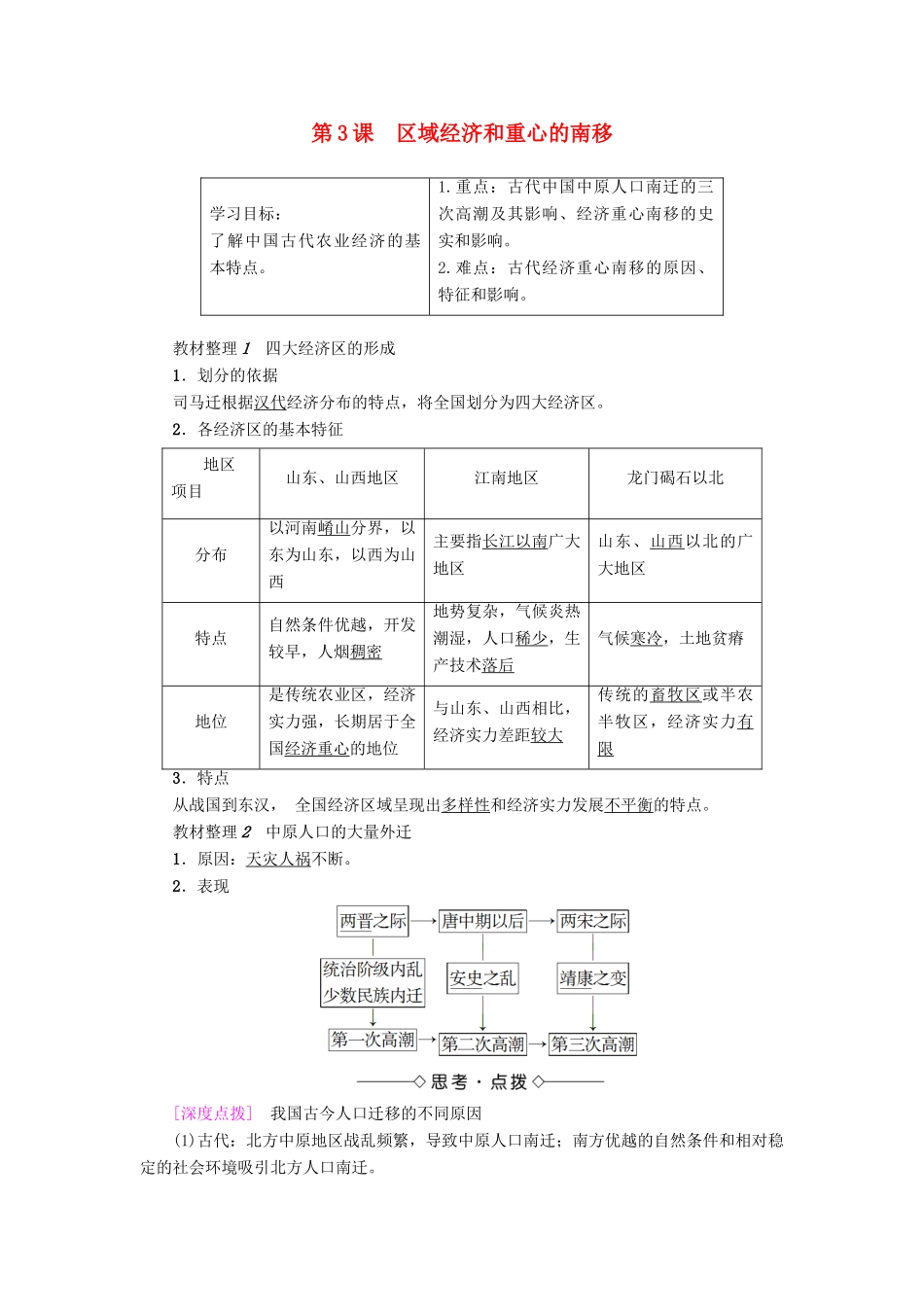

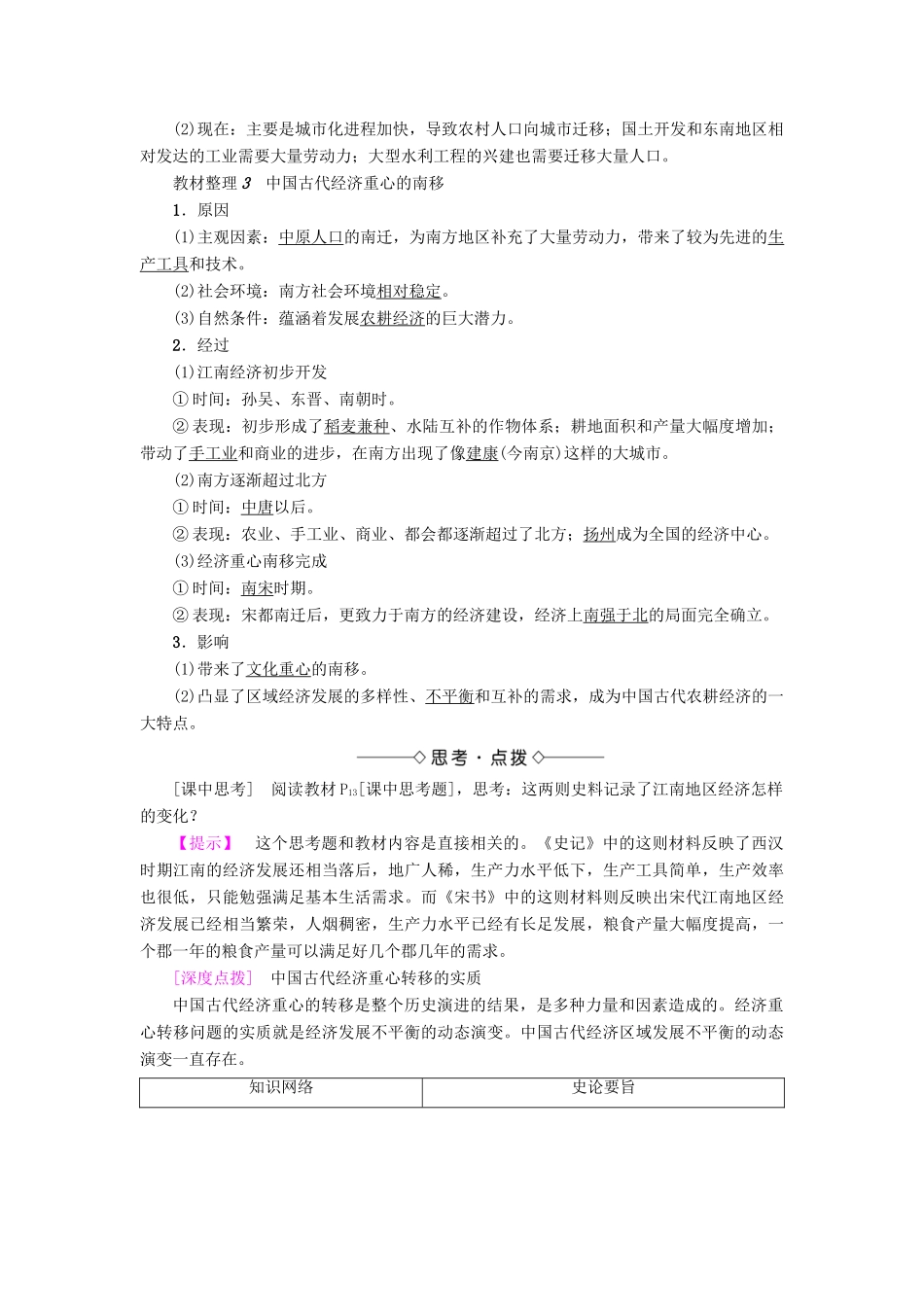

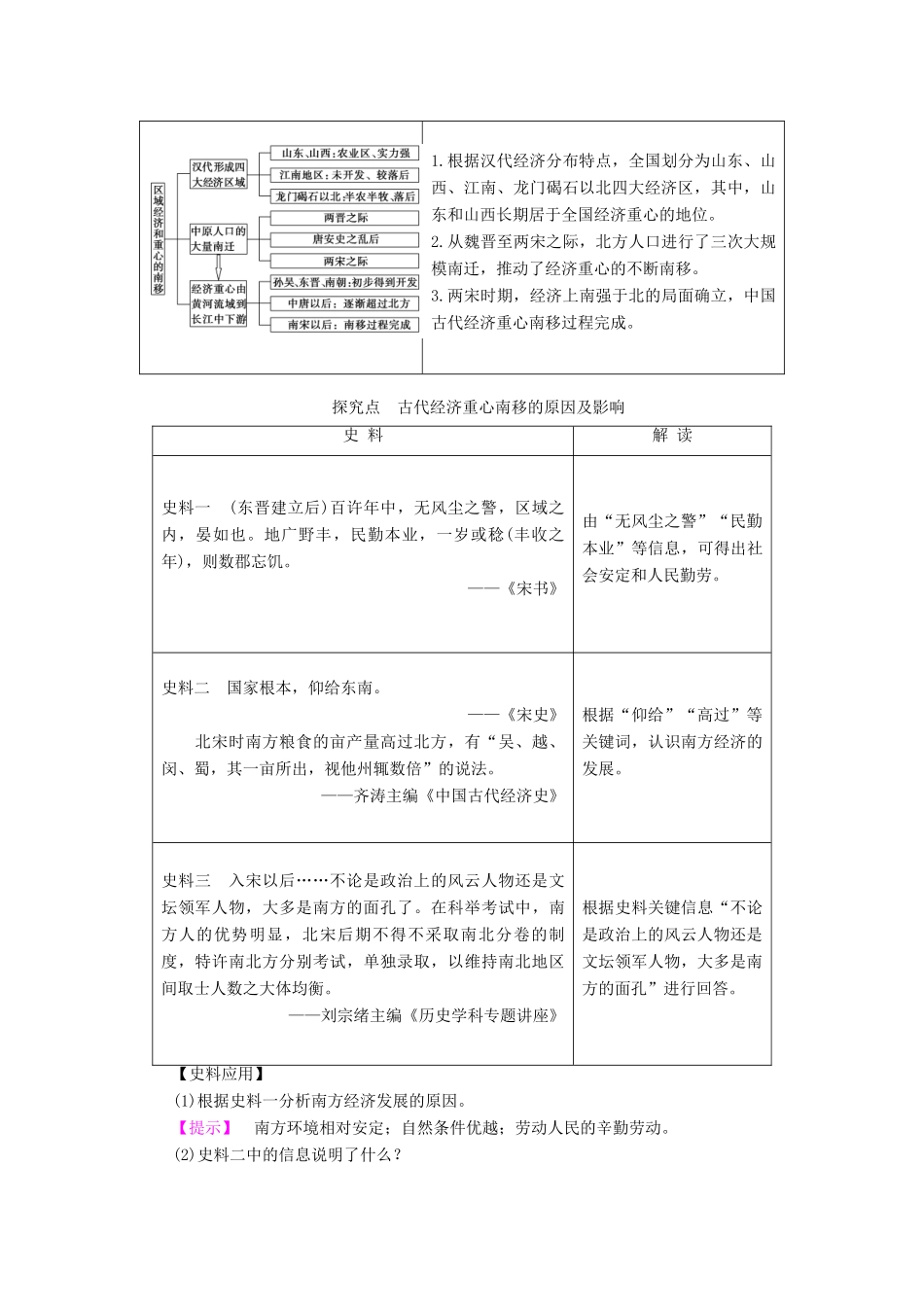

第3课区域经济和重心的南移学习目标:了解中国古代农业经济的基本特点。1.重点:古代中国中原人口南迁的三次高潮及其影响、经济重心南移的史实和影响。2.难点:古代经济重心南移的原因、特征和影响。教材整理1四大经济区的形成1.划分的依据司马迁根据汉代经济分布的特点,将全国划分为四大经济区。2.各经济区的基本特征地区项目山东、山西地区江南地区龙门碣石以北分布以河南崤山分界,以东为山东,以西为山西主要指长江以南广大地区山东、山西以北的广大地区特点自然条件优越,开发较早,人烟稠密地势复杂,气候炎热潮湿,人口稀少,生产技术落后气候寒冷,土地贫瘠地位是传统农业区,经济实力强,长期居于全国经济重心的地位与山东、山西相比,经济实力差距较大传统的畜牧区或半农半牧区,经济实力有限3.特点从战国到东汉,全国经济区域呈现出多样性和经济实力发展不平衡的特点。教材整理2中原人口的大量外迁1.原因:天灾人祸不断。2.表现[深度点拨]我国古今人口迁移的不同原因(1)古代:北方中原地区战乱频繁,导致中原人口南迁;南方优越的自然条件和相对稳定的社会环境吸引北方人口南迁。(2)现在:主要是城市化进程加快,导致农村人口向城市迁移;国土开发和东南地区相对发达的工业需要大量劳动力;大型水利工程的兴建也需要迁移大量人口。教材整理3中国古代经济重心的南移1.原因(1)主观因素:中原人口的南迁,为南方地区补充了大量劳动力,带来了较为先进的生产工具和技术。(2)社会环境:南方社会环境相对稳定。(3)自然条件:蕴涵着发展农耕经济的巨大潜力。2.经过(1)江南经济初步开发①时间:孙吴、东晋、南朝时。②表现:初步形成了稻麦兼种、水陆互补的作物体系;耕地面积和产量大幅度增加;带动了手工业和商业的进步,在南方出现了像建康(今南京)这样的大城市。(2)南方逐渐超过北方①时间:中唐以后。②表现:农业、手工业、商业、都会都逐渐超过了北方;扬州成为全国的经济中心。(3)经济重心南移完成①时间:南宋时期。②表现:宋都南迁后,更致力于南方的经济建设,经济上南强于北的局面完全确立。3.影响(1)带来了文化重心的南移。(2)凸显了区域经济发展的多样性、不平衡和互补的需求,成为中国古代农耕经济的一大特点。[课中思考]阅读教材P13[课中思考题],思考:这两则史料记录了江南地区经济怎样的变化?【提示】这个思考题和教材内容是直接相关的。《史记》中的这则材料反映了西汉时期江南的经济发展还相当落后,地广人稀,生产力水平低下,生产工具简单,生产效率也很低,只能勉强满足基本生活需求。而《宋书》中的这则材料则反映出宋代江南地区经济发展已经相当繁荣,人烟稠密,生产力水平已经有长足发展,粮食产量大幅度提高,一个郡一年的粮食产量可以满足好几个郡几年的需求。[深度点拨]中国古代经济重心转移的实质中国古代经济重心的转移是整个历史演进的结果,是多种力量和因素造成的。经济重心转移问题的实质就是经济发展不平衡的动态演变。中国古代经济区域发展不平衡的动态演变一直存在。知识网络史论要旨1.根据汉代经济分布特点,全国划分为山东、山西、江南、龙门碣石以北四大经济区,其中,山东和山西长期居于全国经济重心的地位。2.从魏晋至两宋之际,北方人口进行了三次大规模南迁,推动了经济重心的不断南移。3.两宋时期,经济上南强于北的局面确立,中国古代经济重心南移过程完成。探究点古代经济重心南移的原因及影响史料解读史料一(东晋建立后)百许年中,无风尘之警,区域之内,晏如也。地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收之年),则数郡忘饥。——《宋书》由“无风尘之警”“民勤本业”等信息,可得出社会安定和人民勤劳。史料二国家根本,仰给东南。——《宋史》北宋时南方粮食的亩产量高过北方,有“吴、越、闵、蜀,其一亩所出,视他州辄数倍”的说法。——齐涛主编《中国古代经济史》根据“仰给”“高过”等关键词,认识南方经济的发展。史料三入宋以后……不论是政治上的风云人物还是文坛领军人物,大多是南方的面孔了。在科举考试中,南方人的优势明显,北宋后期不得不采取南北分卷的制度,特许南北方分别考试,单独录取,以维持...