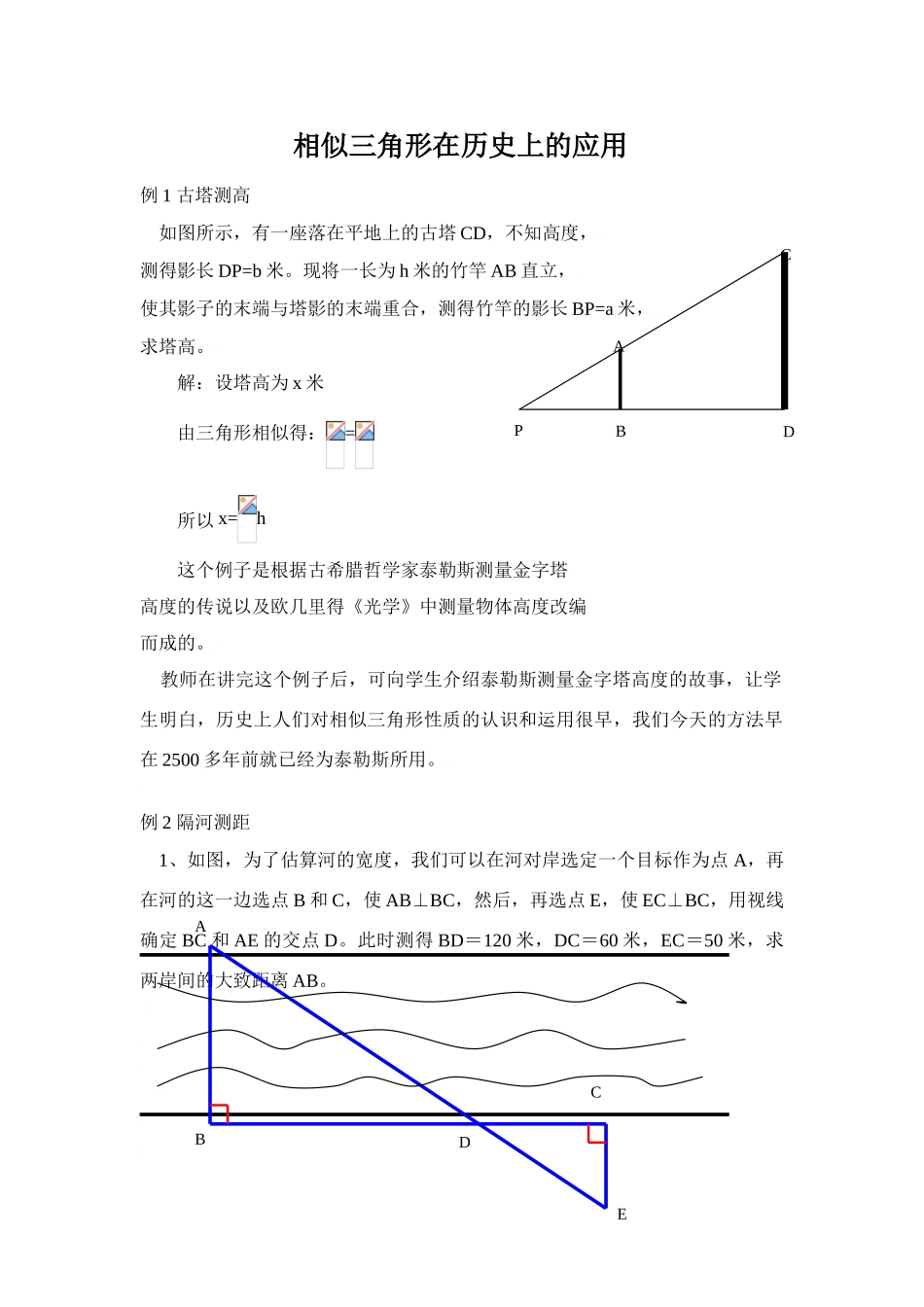

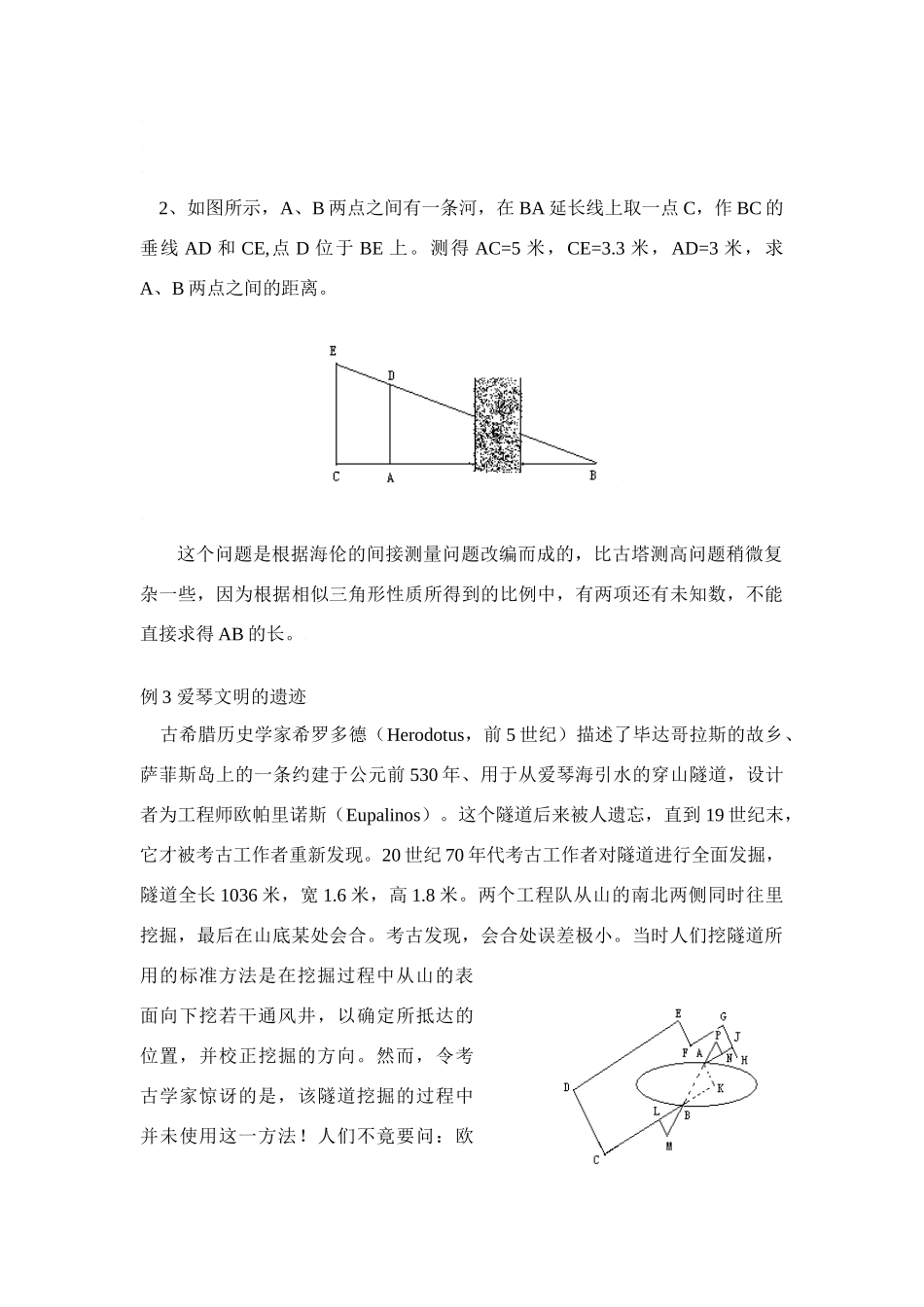

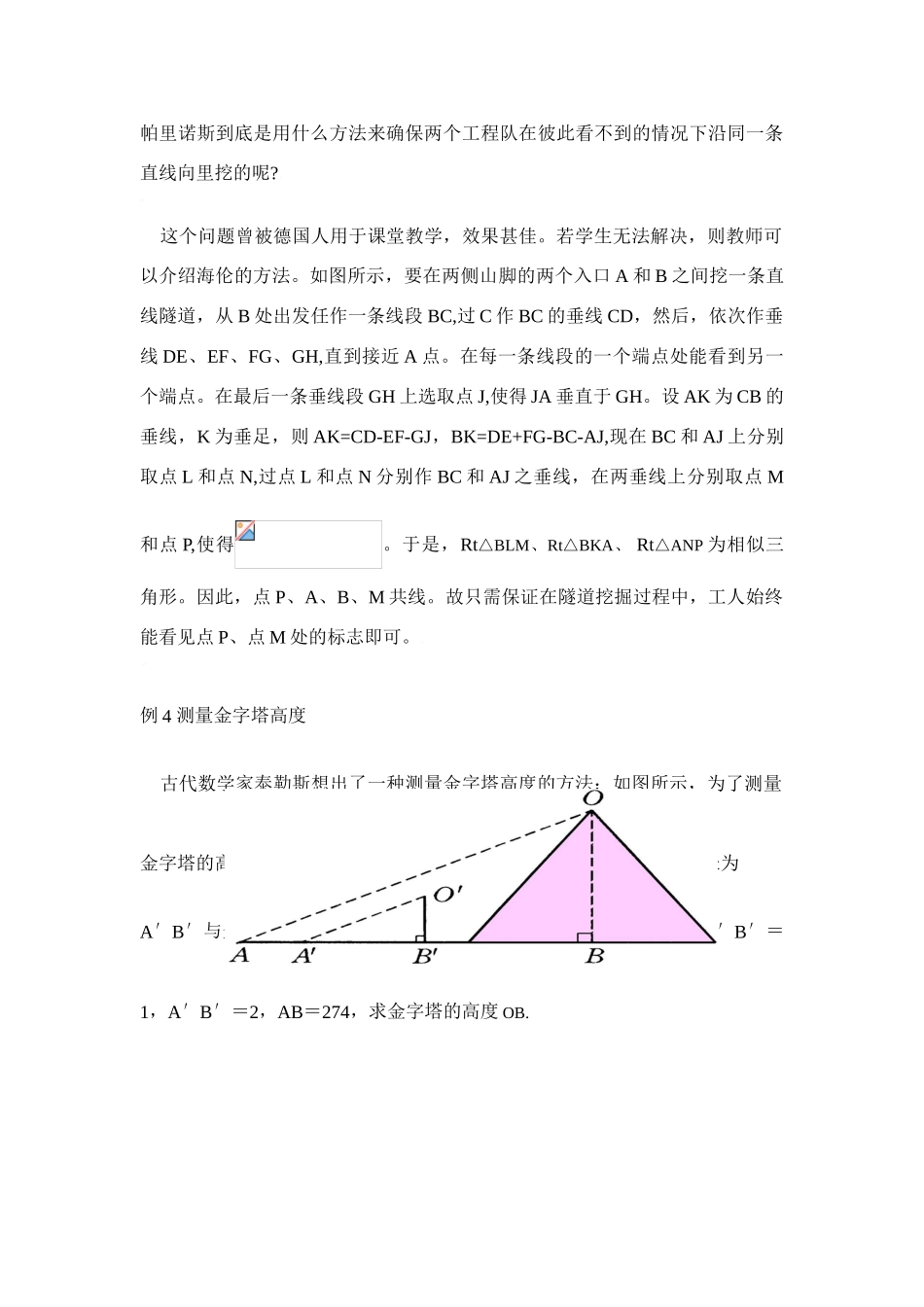

ABPDC相似三角形在历史上的应用例1古塔测高如图所示,有一座落在平地上的古塔CD,不知高度,测得影长DP=b米。现将一长为h米的竹竿AB直立,使其影子的末端与塔影的末端重合,测得竹竿的影长BP=a米,求塔高。解:设塔高为x米由三角形相似得:=所以x=h这个例子是根据古希腊哲学家泰勒斯测量金字塔高度的传说以及欧几里得《光学》中测量物体高度改编而成的。教师在讲完这个例子后,可向学生介绍泰勒斯测量金字塔高度的故事,让学生明白,历史上人们对相似三角形性质的认识和运用很早,我们今天的方法早在2500多年前就已经为泰勒斯所用。例2隔河测距1、如图,为了估算河的宽度,我们可以在河对岸选定一个目标作为点A,再在河的这一边选点B和C,使AB⊥BC,然后,再选点E,使EC⊥BC,用视线确定BC和AE的交点D。此时测得BD=120米,DC=60米,EC=50米,求两岸间的大致距离AB。AEDCB2、如图所示,A、B两点之间有一条河,在BA延长线上取一点C,作BC的垂线AD和CE,点D位于BE上。测得AC=5米,CE=3.3米,AD=3米,求A、B两点之间的距离。这个问题是根据海伦的间接测量问题改编而成的,比古塔测高问题稍微复杂一些,因为根据相似三角形性质所得到的比例中,有两项还有未知数,不能直接求得AB的长。例3爱琴文明的遗迹古希腊历史学家希罗多德(Herodotus,前5世纪)描述了毕达哥拉斯的故乡、萨菲斯岛上的一条约建于公元前530年、用于从爱琴海引水的穿山隧道,设计者为工程师欧帕里诺斯(Eupalinos)。这个隧道后来被人遗忘,直到19世纪末,它才被考古工作者重新发现。20世纪70年代考古工作者对隧道进行全面发掘,隧道全长1036米,宽1.6米,高1.8米。两个工程队从山的南北两侧同时往里挖掘,最后在山底某处会合。考古发现,会合处误差极小。当时人们挖隧道所用的标准方法是在挖掘过程中从山的表面向下挖若干通风井,以确定所抵达的位置,并校正挖掘的方向。然而,令考古学家惊讶的是,该隧道挖掘的过程中并未使用这一方法!人们不竟要问:欧帕里诺斯到底是用什么方法来确保两个工程队在彼此看不到的情况下沿同一条直线向里挖的呢?这个问题曾被德国人用于课堂教学,效果甚佳。若学生无法解决,则教师可以介绍海伦的方法。如图所示,要在两侧山脚的两个入口A和B之间挖一条直线隧道,从B处出发任作一条线段BC,过C作BC的垂线CD,然后,依次作垂线DE、EF、FG、GH,直到接近A点。在每一条线段的一个端点处能看到另一个端点。在最后一条垂线段GH上选取点J,使得JA垂直于GH。设AK为CB的垂线,K为垂足,则AK=CD-EF-GJ,BK=DE+FG-BC-AJ,现在BC和AJ上分别取点L和点N,过点L和点N分别作BC和AJ之垂线,在两垂线上分别取点M和点P,使得。于是,Rt△BLM、Rt△BKA、Rt△ANP为相似三角形。因此,点P、A、B、M共线。故只需保证在隧道挖掘过程中,工人始终能看见点P、点M处的标志即可。例4测量金字塔高度古代数学家泰勒斯想出了一种测量金字塔高度的方法:如图所示,为了测量金字塔的高度OB,先竖一根已知长度的木棒O′B′,量得木棒的影长为A′B′与金字塔的影长AB,即可近似算出金字塔的高度OB.如果O′B′=1,A′B′=2,AB=274,求金字塔的高度OB.