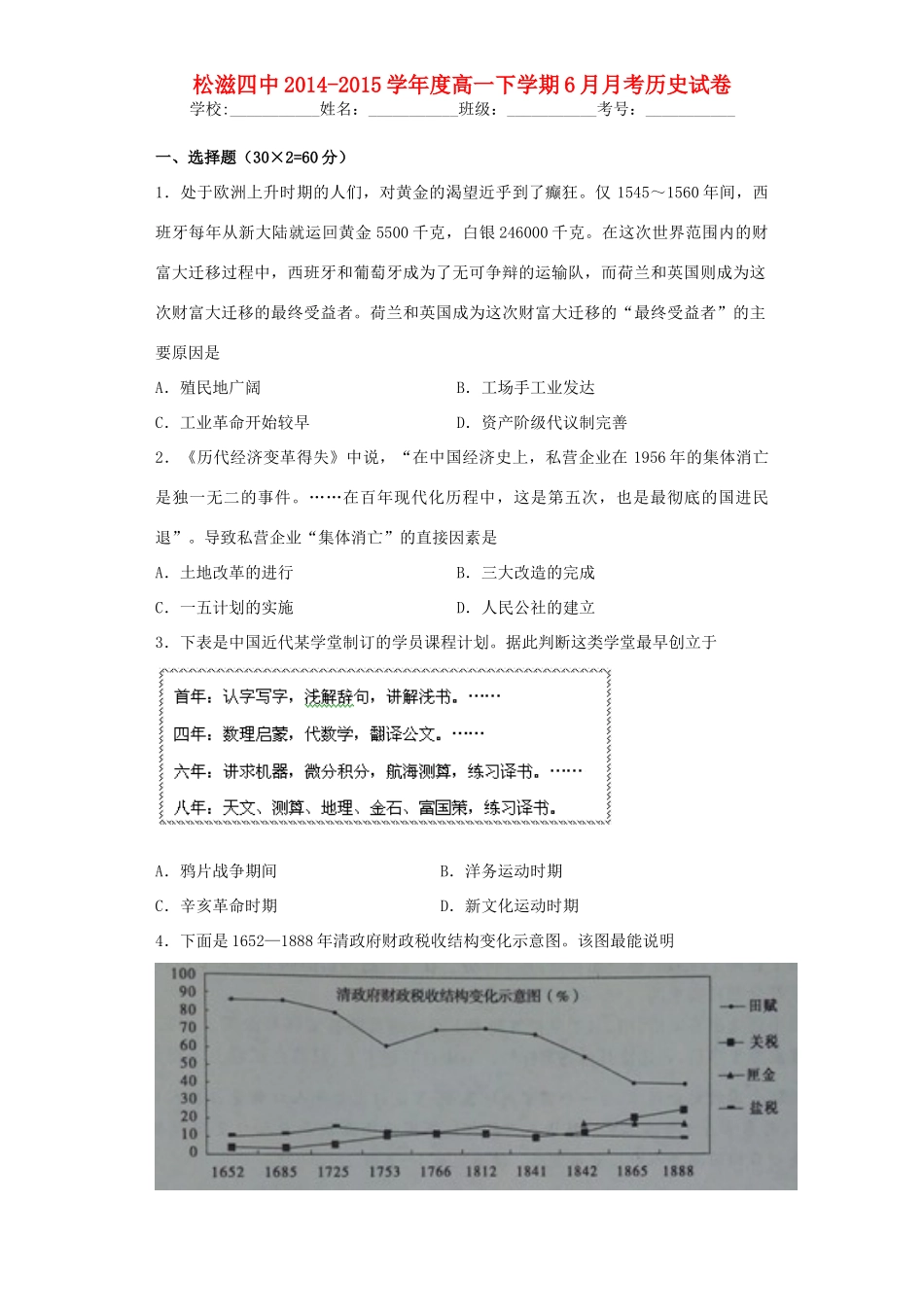

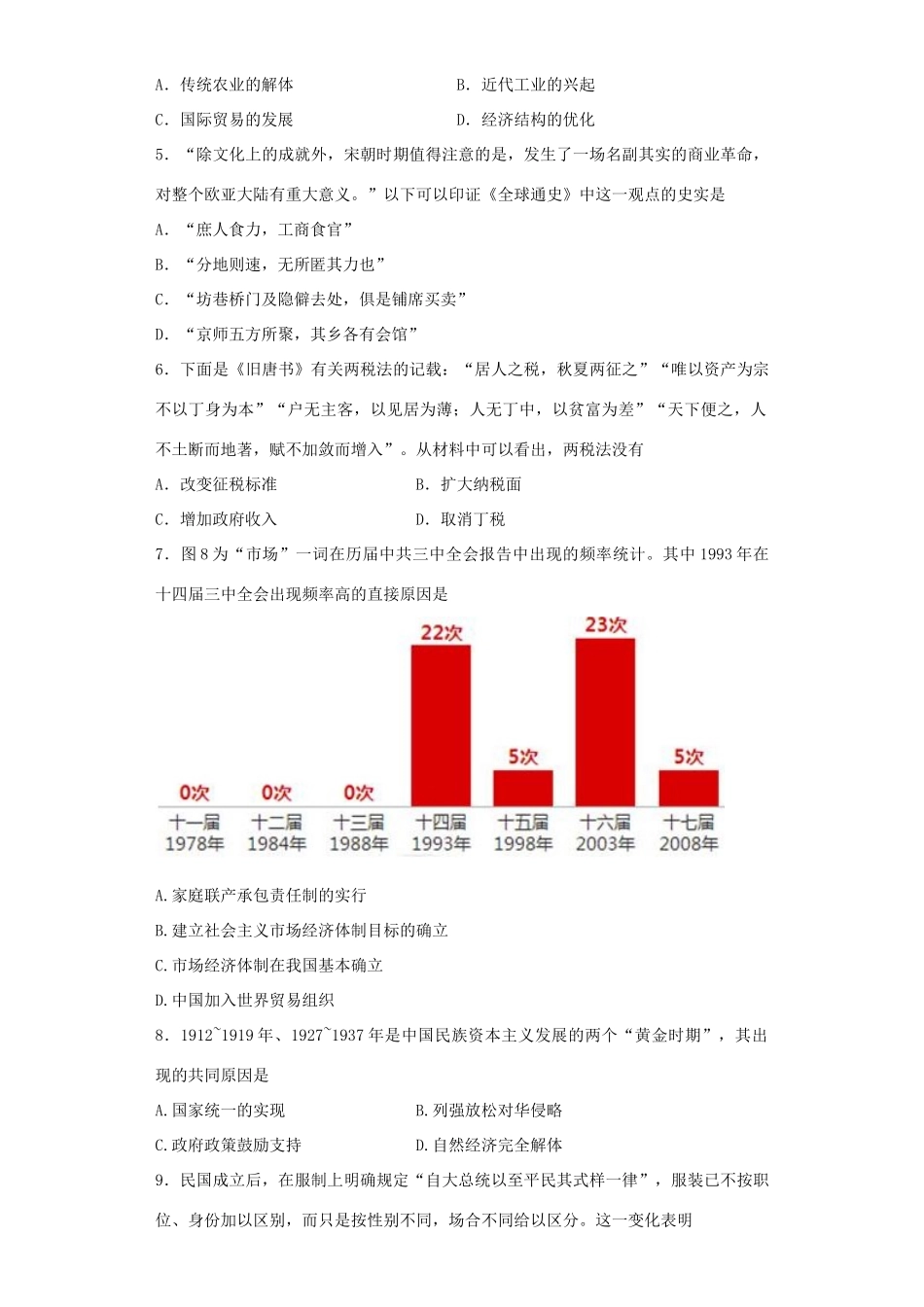

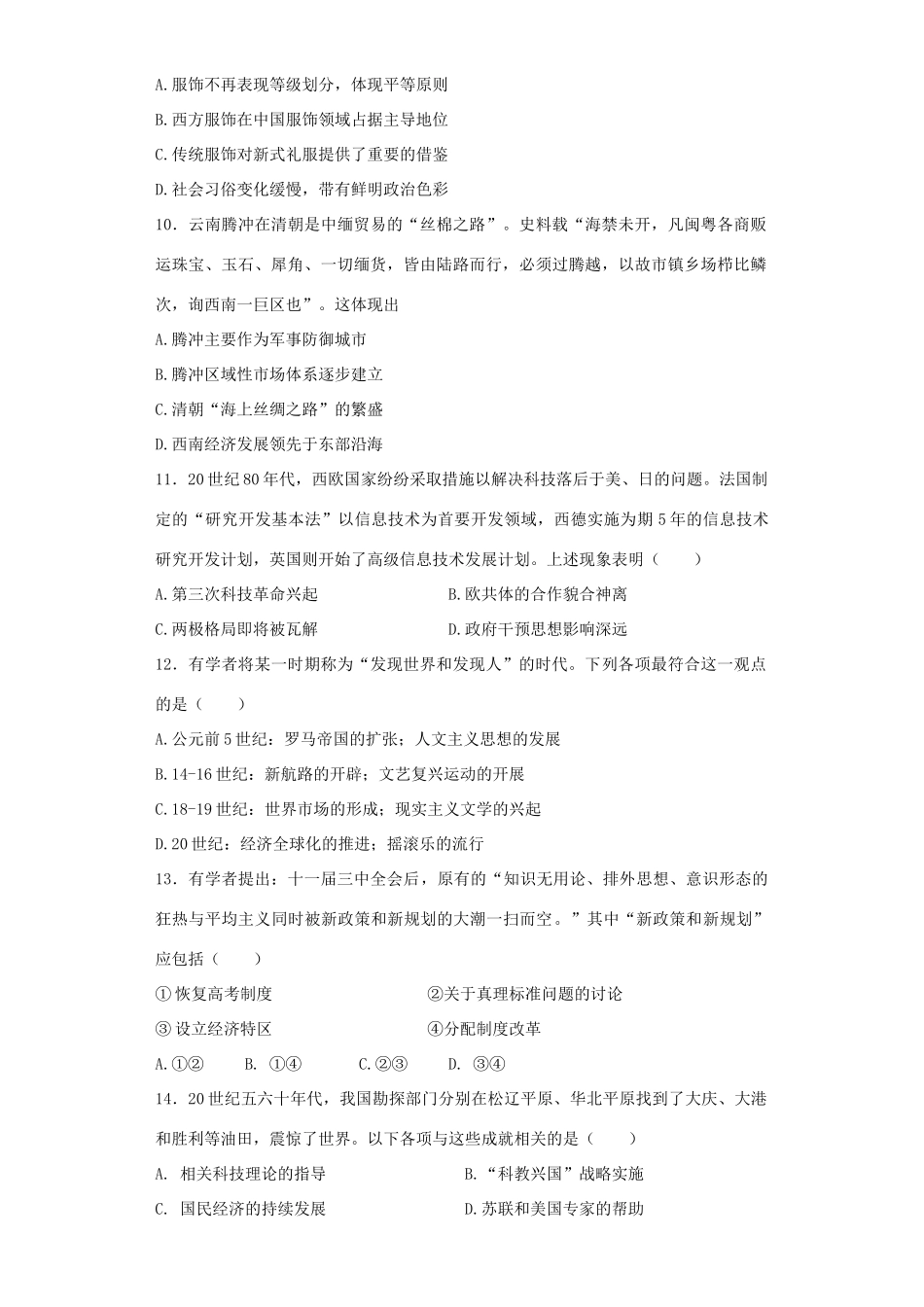

松滋四中2014-2015学年度高一下学期6月月考历史试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、选择题(30×2=60分)1.处于欧洲上升时期的人们,对黄金的渴望近乎到了癫狂。仅1545~1560年间,西班牙每年从新大陆就运回黄金5500千克,白银246000千克。在这次世界范围内的财富大迁移过程中,西班牙和葡萄牙成为了无可争辩的运输队,而荷兰和英国则成为这次财富大迁移的最终受益者。荷兰和英国成为这次财富大迁移的“最终受益者”的主要原因是A.殖民地广阔B.工场手工业发达C.工业革命开始较早D.资产阶级代议制完善2.《历代经济变革得失》中说,“在中国经济史上,私营企业在1956年的集体消亡是独一无二的事件。……在百年现代化历程中,这是第五次,也是最彻底的国进民退”。导致私营企业“集体消亡”的直接因素是A.土地改革的进行B.三大改造的完成C.一五计划的实施D.人民公社的建立3.下表是中国近代某学堂制订的学员课程计划。据此判断这类学堂最早创立于A.鸦片战争期间B.洋务运动时期C.辛亥革命时期D.新文化运动时期4.下面是1652—1888年清政府财政税收结构变化示意图。该图最能说明A.传统农业的解体B.近代工业的兴起C.国际贸易的发展D.经济结构的优化5.“除文化上的成就外,宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。”以下可以印证《全球通史》中这一观点的史实是A.“庶人食力,工商食官”B.“分地则速,无所匿其力也”C.“坊巷桥门及隐僻去处,俱是铺席买卖”D.“京师五方所聚,其乡各有会馆”6.下面是《旧唐书》有关两税法的记载:“居人之税,秋夏两征之”“唯以资产为宗不以丁身为本”“户无主客,以见居为薄;人无丁中,以贫富为差”“天下便之,人不土断而地著,赋不加敛而增入”。从材料中可以看出,两税法没有A.改变征税标准B.扩大纳税面C.增加政府收入D.取消丁税7.图8为“市场”一词在历届中共三中全会报告中出现的频率统计。其中1993年在十四届三中全会出现频率高的直接原因是A.家庭联产承包责任制的实行B.建立社会主义市场经济体制目标的确立C.市场经济体制在我国基本确立D.中国加入世界贸易组织8.1912~1919年、1927~1937年是中国民族资本主义发展的两个“黄金时期”,其出现的共同原因是A.国家统一的实现B.列强放松对华侵略C.政府政策鼓励支持D.自然经济完全解体9.民国成立后,在服制上明确规定“自大总统以至平民其式样一律”,服装已不按职位、身份加以区别,而只是按性别不同,场合不同给以区分。这一变化表明A.服饰不再表现等级划分,体现平等原则B.西方服饰在中国服饰领域占据主导地位C.传统服饰对新式礼服提供了重要的借鉴D.社会习俗变化缓慢,带有鲜明政治色彩10.云南腾冲在清朝是中缅贸易的“丝棉之路”。史料载“海禁未开,凡闽粤各商贩运珠宝、玉石、犀角、一切缅货,皆由陆路而行,必须过腾越,以故市镇乡场栉比鳞次,询西南一巨区也”。这体现出A.腾冲主要作为军事防御城市B.腾冲区域性市场体系逐步建立C.清朝“海上丝绸之路”的繁盛D.西南经济发展领先于东部沿海11.20世纪80年代,西欧国家纷纷采取措施以解决科技落后于美、日的问题。法国制定的“研究开发基本法”以信息技术为首要开发领域,西德实施为期5年的信息技术研究开发计划,英国则开始了高级信息技术发展计划。上述现象表明()A.第三次科技革命兴起B.欧共体的合作貌合神离C.两极格局即将被瓦解D.政府干预思想影响深远12.有学者将某一时期称为“发现世界和发现人”的时代。下列各项最符合这一观点的是()A.公元前5世纪:罗马帝国的扩张;人文主义思想的发展B.14-16世纪:新航路的开辟;文艺复兴运动的开展C.18-19世纪:世界市场的形成;现实主义文学的兴起D.20世纪:经济全球化的推进;摇滚乐的流行13.有学者提出:十一届三中全会后,原有的“知识无用论、排外思想、意识形态的狂热与平均主义同时被新政策和新规划的大潮一扫而空。”其中“新政策和新规划”应包括()①恢复高考制度②关于真理标准问题的讨论③设立经济特区④分配制度改革A.①②B.①④C.②③D.③④14.20世纪五...