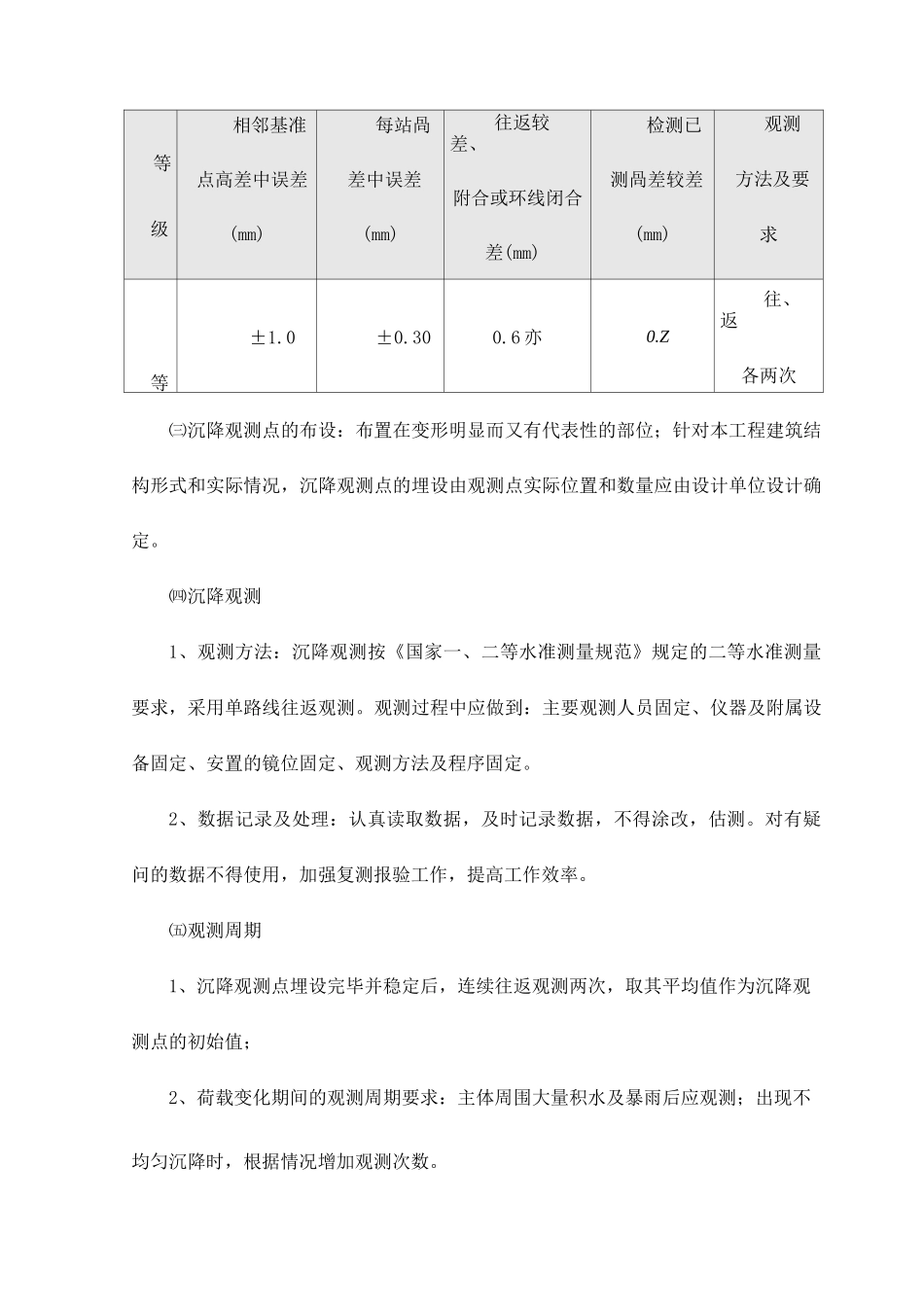

建筑物的沉降观测㈠沉降观测的主要目的:对本工程建筑物在施工及使用过程中进行沉降观测并记录,观测点布置在建筑物四角处。通过对沉降进行一个时期的跟踪观测,获得建筑物准确可靠的沉降数据,了解建筑物的实际沉降情况,为建筑施工和运营安全提供数据保证。㈡沉降观测基准点的布设1、布点原则:⑴沉降基准点是沉降观测的依据,每个工程应有三个稳定可靠的基准点,并每半年检测一次,以保证沉降观测成果的正确性;⑵沉降基准点与观测点的距离不宜太远,以保证足够的观测精度;⑶沉降基准点须埋设在建筑物的压力传播范围以外,距离新建建筑物基坑边线不小于15m。2、基准点的埋设及测量:⑴在工程压力传播范围之外预先合理埋设半永久性高程基准点,本工程沉降观测基准点拟使用结构施工中布设的场区高程控制网基准点。⑵基准点使用前,用AT-G2水准仪从国家城市水准点与四个基准点联测,经平差计算后的四个基准点高程数据作为本工程沉降观测的基准点高程。⑶沉降观测基准点应布设附合或闭合路线,其主要技术要求应符合下表:二等水准观测精度要求等级相邻基准点高差中误差(mm)每站咼差中误差(mm)往返较差、附合或环线闭合差(mm)检测已测咼差较差(mm)观测方法及要求等±1.0±0.300.6亦0.Z往、返各两次㈢沉降观测点的布设:布置在变形明显而又有代表性的部位;针对本工程建筑结构形式和实际情况,沉降观测点的埋设由观测点实际位置和数量应由设计单位设计确定。㈣沉降观测1、观测方法:沉降观测按《国家一、二等水准测量规范》规定的二等水准测量要求,采用单路线往返观测。观测过程中应做到:主要观测人员固定、仪器及附属设备固定、安置的镜位固定、观测方法及程序固定。2、数据记录及处理:认真读取数据,及时记录数据,不得涂改,估测。对有疑问的数据不得使用,加强复测报验工作,提高工作效率。㈤观测周期1、沉降观测点埋设完毕并稳定后,连续往返观测两次,取其平均值作为沉降观测点的初始值;2、荷载变化期间的观测周期要求:主体周围大量积水及暴雨后应观测;出现不均匀沉降时,根据情况增加观测次数。3、结构施工期观测周期要求:基础阶段沉降观察点设置,沿外围基础承台底板周边一圈布置,用红漆作标记,并测好初始值。出±0.000线后即根据预先确定的沉降观测点位置设好测点,并校正沉降数测好上部结构的初始值。结构每完成一层测一次沉降至结构封顶。4、施工完毕后观测周期要求:施工完毕后第一年内每隔3〜6个月观测一次,以后每隔6〜12个月观测一次,直至沉降稳定为止,各观测日期、数据详细记录,并绘成图表存档,如发现异常情况即时通知设计单位。㈥沉降资料的提交:1、沉降观测点埋设完毕并稳定后,连续观测两次,取其平均值作为沉降观测点的初始值,并提供首次技术报告。技术报告包括:作业说明、沉降观测记录、基准点与沉降观测点位布置图。2、正常观测过程中,每观测一次,提供作业说明、沉降观测记录、时间-荷载-沉降量曲线图。3、沉降观测工作完成(作业终止)后,提供汇总分析报告。技术报告包括:作业说明、基准点与沉降观测点位布置图、沉降数据技术分析、沉降观测记录、时间-荷载-沉降量曲线图。5.1.5结构施工垂直度控制:结构施工中的垂直度控制是一个非常关键的控制因素,此处着重阐述测量控制措施。实际操作中还必须从模板脚手设计、施工操作方面予以控制。㈠垂直控制网的布设1、为保证建筑施工的垂直度,通常采用外控与内控两种形式。外控是在建筑物外建立控制网,用经纬仪引投或交会,控制点位置距离建筑物(0.8〜1.5)H处;内控则是在建筑物内建立控制网,在控制点上直接用仪器通过各层楼板在投测位置所预留孔洞向上或向下作垂直方向的投测和传递。根据本工程的实际情况选用内控方式。2、在地下室选择控制点,分别位于基坑四周,组成矩形控制网。3、地下工程结束,转入地上工程时,用精密光学垂准仪,分别将四个控制点投测到首层楼面,经测角、量边核准后,得I、II、III、W四个控制点(标定的方法同前),此时,所建立的矩形控制网作为施工全过程竖直控制和施工放样的依据,故此,以上各层楼面浇灌砼时,在对应于这四个控制点位置处,均预留250mmX250mm垂...