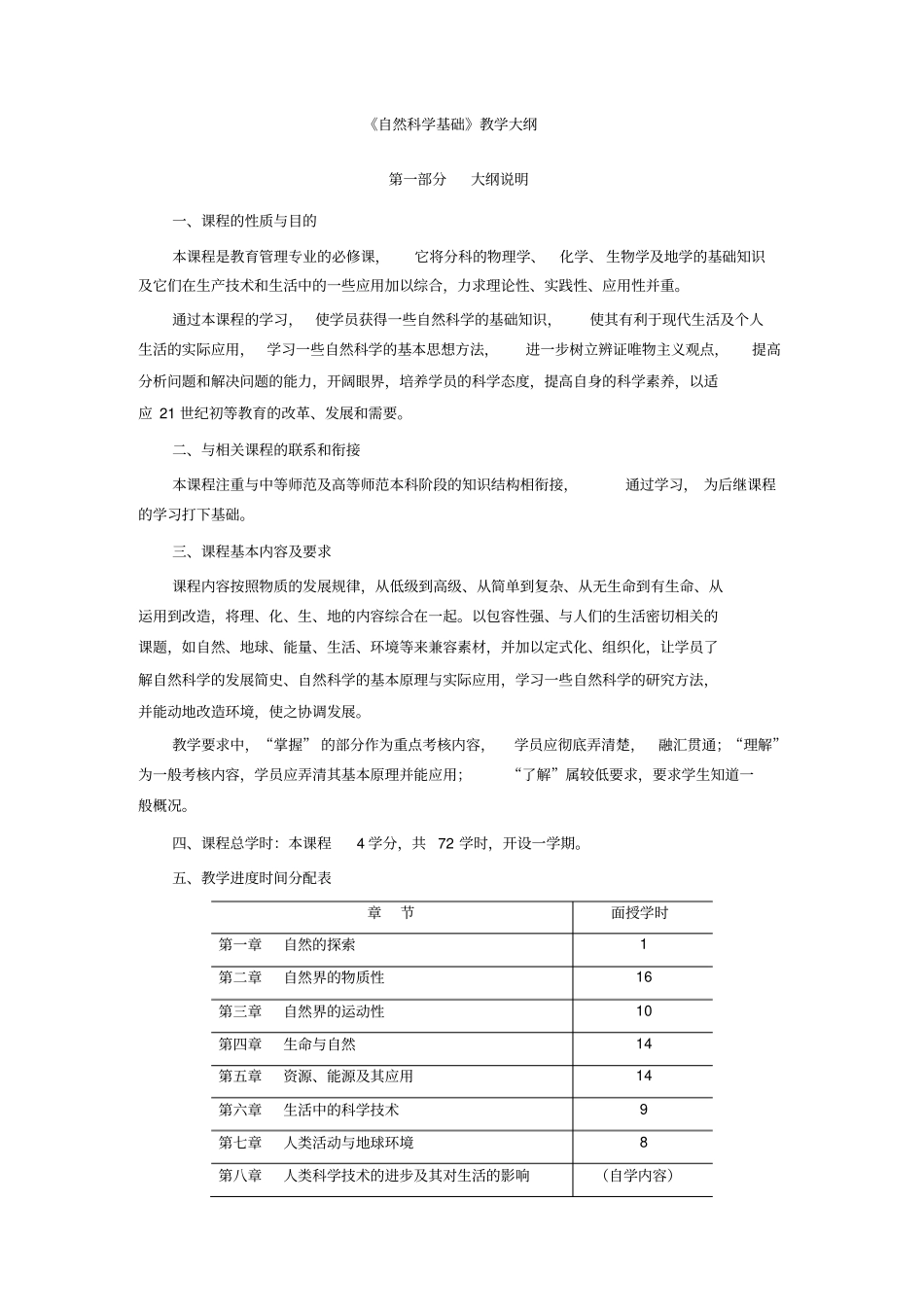

《自然科学基础》教学大纲第一部分大纲说明一、课程的性质与目的本课程是教育管理专业的必修课,它将分科的物理学、化学、生物学及地学的基础知识及它们在生产技术和生活中的一些应用加以综合,力求理论性、实践性、应用性并重。通过本课程的学习,使学员获得一些自然科学的基础知识,使其有利于现代生活及个人生活的实际应用,学习一些自然科学的基本思想方法,进一步树立辨证唯物主义观点,提高分析问题和解决问题的能力,开阔眼界,培养学员的科学态度,提高自身的科学素养,以适应21世纪初等教育的改革、发展和需要。二、与相关课程的联系和衔接本课程注重与中等师范及高等师范本科阶段的知识结构相衔接,通过学习,为后继课程的学习打下基础。三、课程基本内容及要求课程内容按照物质的发展规律,从低级到高级、从简单到复杂、从无生命到有生命、从运用到改造,将理、化、生、地的内容综合在一起。以包容性强、与人们的生活密切相关的课题,如自然、地球、能量、生活、环境等来兼容素材,并加以定式化、组织化,让学员了解自然科学的发展简史、自然科学的基本原理与实际应用,学习一些自然科学的研究方法,并能动地改造环境,使之协调发展。教学要求中,“掌握”的部分作为重点考核内容,学员应彻底弄清楚,融汇贯通;“理解”为一般考核内容,学员应弄清其基本原理并能应用;“了解”属较低要求,要求学生知道一般概况。四、课程总学时:本课程4学分,共72学时,开设一学期。五、教学进度时间分配表章节面授学时第一章自然的探索1第二章自然界的物质性16第三章自然界的运动性10第四章生命与自然14第五章资源、能源及其应用14第六章生活中的科学技术9第七章人类活动与地球环境8第八章人类科学技术的进步及其对生活的影响(自学内容)合计72第二部分大纲正文第一章自然的探索一、教学要求1.了解自然科学发展的历史轨迹,了解现代科技发展趋势,了解实验结果的整理和总结,了解科学、技术、社会与教育。2.理解自然科学的基本研究方法。3.掌握观察、实验方法。二、内容要点第一节自然科学发展的历史轨迹1.古代自然科学:古希腊的科学、古代中国的科学技术2.近代自然科学的发展:近代自然科学诞生阶段的三件大事,近代自然科学的发展3.现代科技发展趋势:科学技术经历了全面空前的革命,科学走向新的综合,科学技术的巨大作用第二节自然科学研究的基本方法1.观察、实验计划的制订:选题过程、实验计划的制定2.观察、实验方法:观察和实验的作用、观察和实验的主要方法3.观察、实验结果的整理和总结:逻辑方法、数学方法、假说及其检验第三节科学、技术、社会与教育1.世纪之交人们关注的问题:能源、环境、信息2.科学技术与理科教育:科学、科学教育三、重点难点重点:现代科技发展趋势,观察、实验方法,实验结果的整理和总结四、教学建议1.讲解与学员自学相结合的方式2.自学时以阅读为主,可配合相关录像片进行第二章自然界的物质性一、教学要求1.了解人类赖以生存的地球,它在宇宙中的位置,地球的起源、结构和地表的形态:了解大气、水物质的组成、分类、大气和水对生命的意义;了解酸碱指示剂;了解重要有机化合物的结构、性质和应用;了解分散系的概念、分类和性质;了解自然界是由形形色色的物质组成。2.理解地球形状与大小;理解水的性质;理解水溶液的浓度和酸碱性的表示法及应用;理解几种典型的金属、非金属及其化合物的性质、递变规律,周期律的原理和周期表的运用;理解自然界中的生物和非生物,基本类群与基本特征;理解构成生物体的物质基础和结构基础。3.掌握物质的量、掌握水溶液;掌握元素周期表中的短周期和同主族元素性质的递变规律;掌握土壤的酸碱度和铵态氮的简易测量方法。4.逐步树立起自然界的物质观;学会使用显微镜。二、内容要点第一节地球概况1.地球在宇宙中的位置:恒星、银河系、太阳、太阳系的九大行星2.地球及其起源:地球的形状和大小、地球的起源、地球的演化3.地球的圈层结构:地球的超外圈—磁层、地球的外部圈层、地球的内部圈层、地球的表层4.地球的表面形态:海陆分布、海洋的形态、陆地的形态、地表形态的变化第二节自然界中的物质1.物质:...