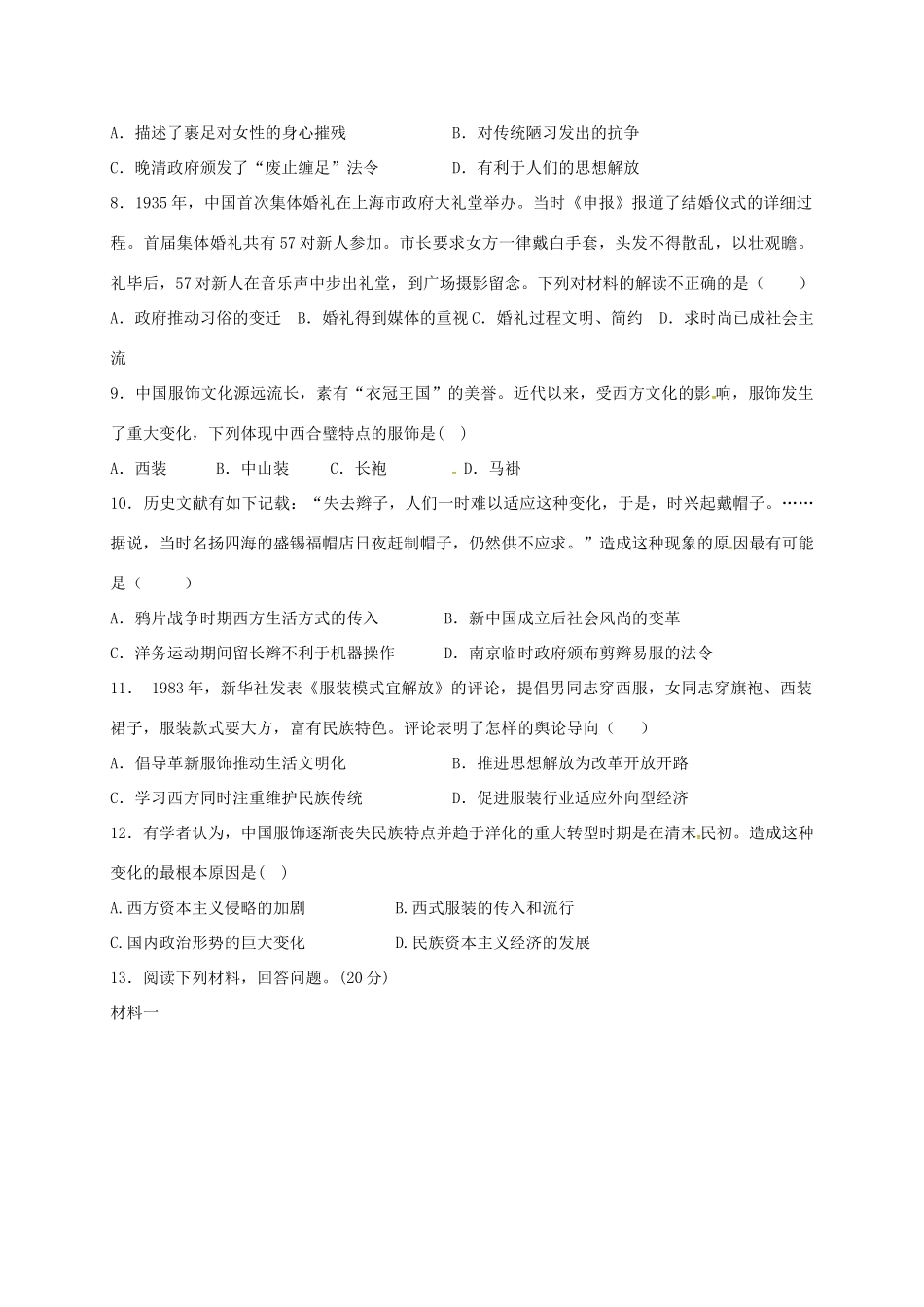

4.1物质生活和社会变迁A卷基础训练1.“女工的工作时间如此之长,而且还要站立操作机器,所以在招募女工的时候,许多工厂都要求女工是天足。恒源纱厂就有一次,因为那女孩是小脚,而把她辞退。”对材料解读正确的是:()A.机器生产有助于改变缠足陋习B.工厂招工歧视女工C.辛亥革命后缠足陋习被彻底废除D.当时女工工作条件有了很大的改善2.1921年成都警察厅发布通令:“近日妇女每多剪发齐眉,并梳拿破仑、华盛顿等头式(流行的男式发型),实属有伤风俗,应予以禁止,以挽颓风……如敢固违,定以妇女坐法并处罚家长。”对此解读正确的是A.剪发齐眉成为妇女的普遍选择B.男女平等思想逐渐深入人心C.新潮女性的行为冲击传统习俗D.处罚措施体现民国法治精神3.王慎之在《清代海外竹枝词》写道“堪笑今人爱出洋,出洋最易变心肠。未知防海筹边策,且效高冠短褐装。”导致词中“爱出洋”、“短褐装”等现象出现的主要原因是()A.媚外心理的使然B.工业文明的影响C.攀比世风的结果D.交通运输的发展4.近代著名报纸《申报》曾有刊文评论时事:“各女工种种丑态,招摇过市,全不避人,廉耻扫地矣。”“男女相淆,已非风俗之正。”上述评论反映出来A.女性获得解放,实现男女平等B.近代工业兴起,冲击传统观念C.民族工业发展,雇佣关系出现D.报刊业随近代工业兴起而发展5.下列歌谣中,不能反映民国初年社会风尚的是()A.结婚证书当堂读,请个前辈来证婚B.文明洋伞小包裹,长统洋袜短脚裤C.辫线斜拖三尺短,之乎者也说荒唐D.改良的头,改良的花,改良的姑娘大脚丫6.辛亥革命胜利后,南京临时政府颁布剪辫法令,民众纷纷剪去辫子。1917年,张勋扶持清帝复辟,京津地区民众纷纷抢购假辫子戴上。这一现象从根本上反映了()A.辛亥革命彻底失败了B.人们生活习俗的改变要有一个渐进过程C.中国近代服饰的变化取决于政权的变更D.民主与专制的斗争艰难曲折7.康有为上书《请禁妇女裹足折》:“女子何罪,而自童幼,加以刖刑,终身痛楚,一成不变,此真万国所无,而尤为圣王所不容者也。……下明诏,严禁妇女裹足。其已裹者,一律宽解。”对此理解不正确的是()A.描述了裹足对女性的身心摧残B.对传统陋习发出的抗争C.晚清政府颁发了“废止缠足”法令D.有利于人们的思想解放8.1935年,中国首次集体婚礼在上海市政府大礼堂举办。当时《申报》报道了结婚仪式的详细过程。首届集体婚礼共有57对新人参加。市长要求女方一律戴白手套,头发不得散乱,以壮观瞻。礼毕后,57对新人在音乐声中步出礼堂,到广场摄影留念。下列对材料的解读不正确的是()A.政府推动习俗的变迁B.婚礼得到媒体的重视C.婚礼过程文明、简约D.求时尚已成社会主流9.中国服饰文化源远流长,素有“衣冠王国”的美誉。近代以来,受西方文化的影响,服饰发生了重大变化,下列体现中西合璧特点的服饰是()A.西装B.中山装C.长袍D.马褂10.历史文献有如下记载:“失去辫子,人们一时难以适应这种变化,于是,时兴起戴帽子。……据说,当时名扬四海的盛锡福帽店日夜赶制帽子,仍然供不应求。”造成这种现象的原因最有可能是()A.鸦片战争时期西方生活方式的传入B.新中国成立后社会风尚的变革C.洋务运动期间留长辫不利于机器操作D.南京临时政府颁布剪辫易服的法令11.1983年,新华社发表《服装模式宜解放》的评论,提倡男同志穿西服,女同志穿旗袍、西装裙子,服装款式要大方,富有民族特色。评论表明了怎样的舆论导向()A.倡导革新服饰推动生活文明化B.推进思想解放为改革开放开路C.学习西方同时注重维护民族传统D.促进服装行业适应外向型经济12.有学者认为,中国服饰逐渐丧失民族特点并趋于洋化的重大转型时期是在清末民初。造成这种变化的最根本原因是()A.西方资本主义侵略的加剧B.西式服装的传入和流行C.国内政治形势的巨大变化D.民族资本主义经济的发展13.阅读下列材料,回答问题。(20分)材料一样本资料来自1996年在上海、哈尔滨对65岁以下的已婚女性及其配偶为调查对象(共3200名)的入户访问——徐安琪:《择偶标准:五十年变迁及其原因分析》材料二“解放前结婚要办嫁妆、坐花轿、请吹...