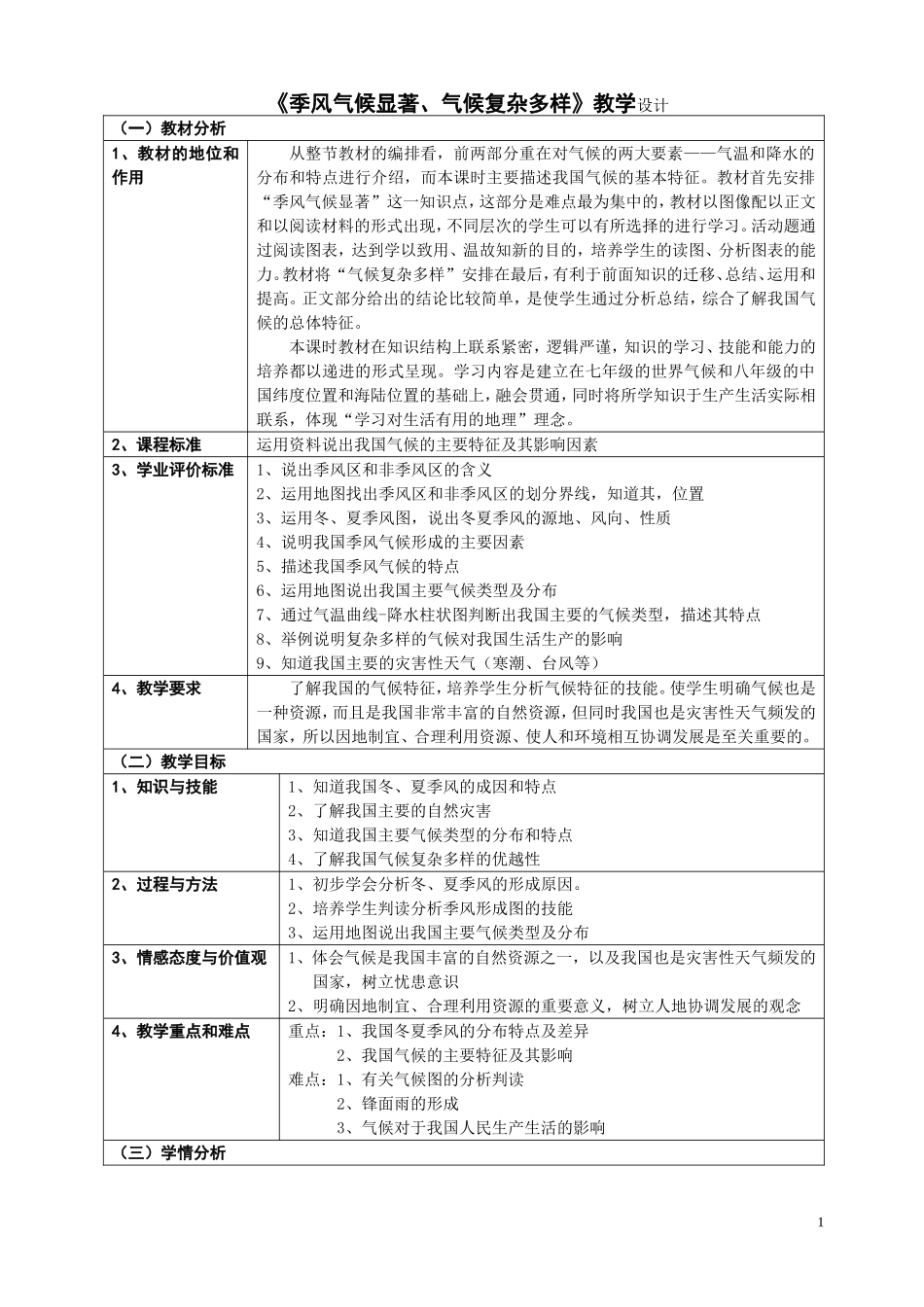

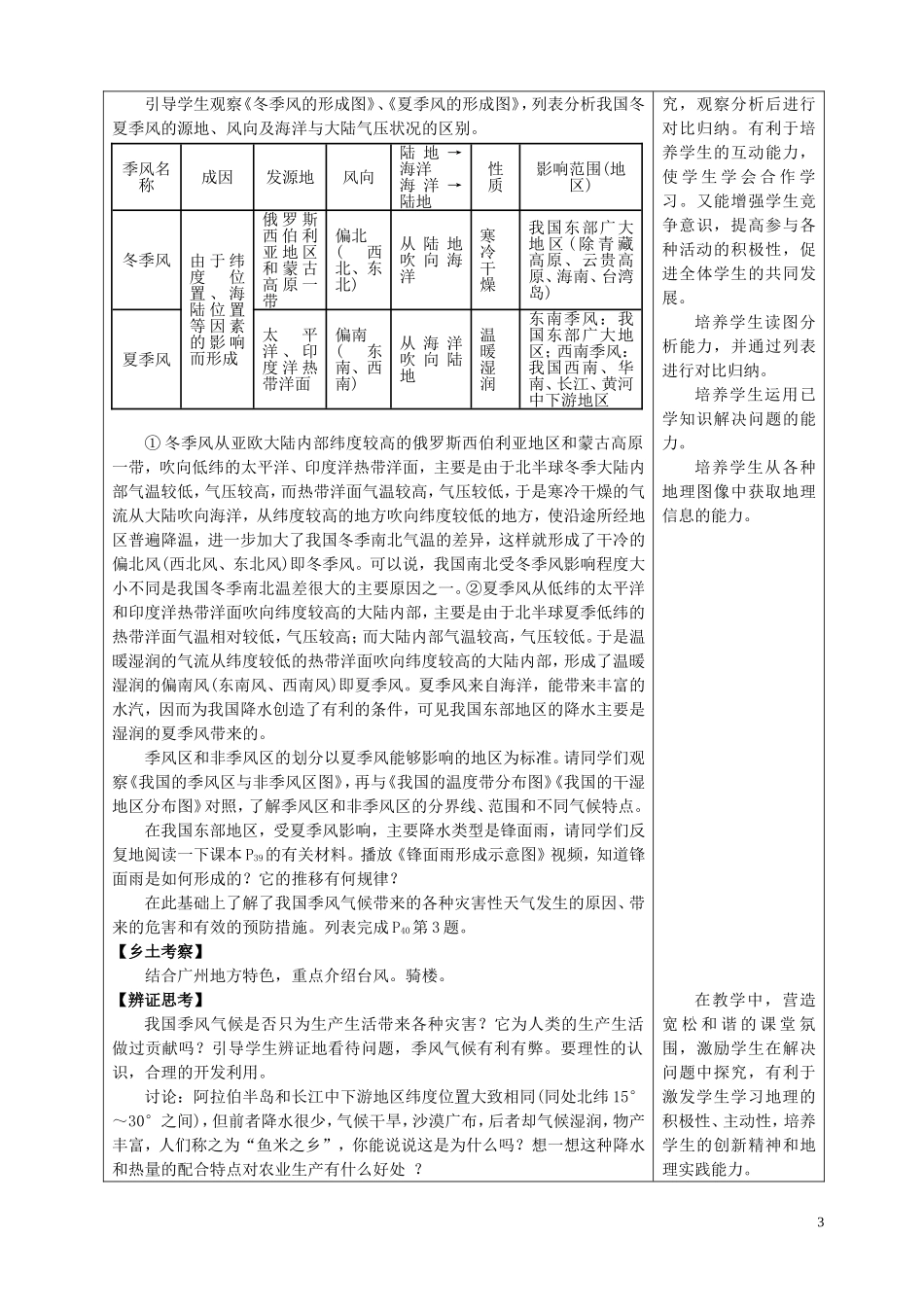

《季风气候显著、气候复杂多样》教学设计(一)教材分析1、教材的地位和作用从整节教材的编排看,前两部分重在对气候的两大要素——气温和降水的分布和特点进行介绍,而本课时主要描述我国气候的基本特征。教材首先安排“季风气候显著”这一知识点,这部分是难点最为集中的,教材以图像配以正文和以阅读材料的形式出现,不同层次的学生可以有所选择的进行学习。活动题通过阅读图表,达到学以致用、温故知新的目的,培养学生的读图、分析图表的能力。教材将“气候复杂多样”安排在最后,有利于前面知识的迁移、总结、运用和提高。正文部分给出的结论比较简单,是使学生通过分析总结,综合了解我国气候的总体特征。本课时教材在知识结构上联系紧密,逻辑严谨,知识的学习、技能和能力的培养都以递进的形式呈现。学习内容是建立在七年级的世界气候和八年级的中国纬度位置和海陆位置的基础上,融会贯通,同时将所学知识于生产生活实际相联系,体现“学习对生活有用的地理”理念。2、课程标准运用资料说出我国气候的主要特征及其影响因素3、学业评价标准1、说出季风区和非季风区的含义2、运用地图找出季风区和非季风区的划分界线,知道其,位置3、运用冬、夏季风图,说出冬夏季风的源地、风向、性质4、说明我国季风气候形成的主要因素5、描述我国季风气候的特点6、运用地图说出我国主要气候类型及分布7、通过气温曲线-降水柱状图判断出我国主要的气候类型,描述其特点8、举例说明复杂多样的气候对我国生活生产的影响9、知道我国主要的灾害性天气(寒潮、台风等)4、教学要求了解我国的气候特征,培养学生分析气候特征的技能。使学生明确气候也是一种资源,而且是我国非常丰富的自然资源,但同时我国也是灾害性天气频发的国家,所以因地制宜、合理利用资源、使人和环境相互协调发展是至关重要的。(二)教学目标1、知识与技能1、知道我国冬、夏季风的成因和特点2、了解我国主要的自然灾害3、知道我国主要气候类型的分布和特点4、了解我国气候复杂多样的优越性2、过程与方法1、初步学会分析冬、夏季风的形成原因。2、培养学生判读分析季风形成图的技能3、运用地图说出我国主要气候类型及分布3、情感态度与价值观1、体会气候是我国丰富的自然资源之一,以及我国也是灾害性天气频发的国家,树立忧患意识2、明确因地制宜、合理利用资源的重要意义,树立人地协调发展的观念4、教学重点和难点重点:1、我国冬夏季风的分布特点及差异2、我国气候的主要特征及其影响难点:1、有关气候图的分析判读2、锋面雨的形成3、气候对于我国人民生产生活的影响(三)学情分析1从学习的知识水平来看,季风气候显著是本节教材的重点,同时也是难点。对于初中学生来说,涉及成因的内容不易理解,因此处理起来非常讲究技巧,既不能泛泛而谈,要讲究逻辑分析推理,但也不宜加深扩充。因此,教师在教材处理时,必须冲破教材的束缚,根据学生情况和教学实际,创造性地使用教材。在授课的过程中,教师要积极增强教学的直观性,趣味性,更准确地扣紧学生的注意力,充分调动学生的积极性,以最大限度地推动教学内容的展开。从学习能力上看,本课授予对象是八年级第一学期的学生,虽然学生在七年级已经学习了世界的气候,知道气温和降水是反映气候特征的两大要素,已经接触了“世界气温分布图”,并能初步了解各种主要气候类型的特征和分布,但对季风气候的成因和影响了解不深。经过一年,有些知识也忘记了。在讲季风气候显著的时候,还需联系七年级的判读等值线分布图(等温线、等降水量线分布图)、气候统计资料、气候直方图等知识与能力和八年级的判读中国纬度位置和海陆位置的知识与能力。既要承前巩固回忆,又要启后迁移渗透。从情感态度价值观来看,学生对社会中、生活中的地理兴趣很大,研究热情较高,“兴趣是最好的老师”,所以要以社会生活中的事象为契机,融入地理教学,进一步激起学生的学习兴趣,充分发挥学生的学习主动性。倡导学生自主参与、合作探究、勤于动手,培养学生搜集和处理信息的能力,获取新知识的能力,以及交流与合作的能力。最终培养具有科学探究精神、辩证思维能力、创造性等综合素养的公...