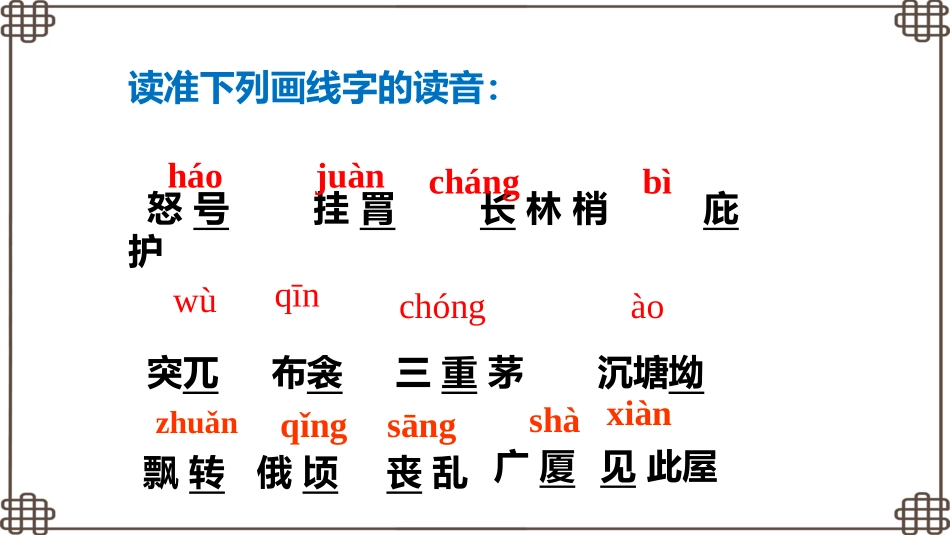

杜甫(712-770),字子美。唐代伟大的现实主义诗人,被誉为诗圣。有《杜工部集》,与李白并称“李杜”,又因有别于杜牧,亦称“老杜”。杜甫生活在唐王朝由盛转衰之时,其诗反映社会动乱和人民疾苦,被称为“诗史”,其风格沉郁顿挫。茅屋为秋风所破歌--杜甫读准下列画线字的读音:怒号挂罥长林梢庇护突兀布衾三重茅沉塘坳飘转zhuǎn俄顷广厦shàqǐngxiànsāng丧乱见此屋háojuànchángbìwùchóngqīnào茅屋秋风歌为所破茅屋俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!冷似铁踏里裂?茅屋破烂,生活贫困八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。秋风?怒号卷秋风猛烈无情南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。老无力呼不得自叹息叹息什么呢?聆听“倚仗叹息”一叹:风卷茅飞。二叹:群童抱茅。三叹:连呼不得。四叹:体衰困窘。……背景链接:1:开元十19年,十九岁的杜甫杜甫出游郇瑕,漫游吴越,历时数年。2:747年,玄宗向全国签发招考公文。公文上说凡通一艺者,皆到长安可应试,杜甫也参加了这次考试,结果落榜。3:为实现自己的政治理想,杜甫不得不向去结交权贵孜孜不倦的给他们投赠自己的名片,但都没有结果。他客居长安十年,奔走献赋,郁郁不得志,仕途失意,过着三餐不继贫困的生活。4:755年,44岁的杜甫前往陕西蒲城探视家人,他刚一进家门就听到哭泣声,原来他的小儿子因为没饭吃饿死了,诗人悲愤交加。5:755年11月,也就杜甫前往陕西蒲城探视家人的时间,大唐三镇节度使安禄山起兵造反。次年六月,潼关失守,唐玄宗携带杨贵妃仓惶西逃。新皇登基,杜甫前去长安投奔,却不幸为安史叛军俘虏。背景链接:公元760年,杜甫结束了十年客居长安,四年颠沛战乱的生活,来到成都。在朋友的资助下,在成都的郊区浣花溪旁盖起来草房,全家总算安定了下来。此时北方的安史之乱还没有平定,在这远离战火的后方,可以宁静的生活多么让人欣慰。可是第二年,辛辛苦苦盖起的草房却被秋风所破,于是,诗人感慨万千,写下了这首著名的诗歌。安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!诗人?诗人忧国忧民,胸怀天下,饱览民生疾苦,体察人间冷暖的济世情怀。链接材料一:任何一个诗人都不能由于他自己和靠描写他自己而显得伟大,不论是描写他本身的痛苦,或者描写他本身的幸福。任何伟大诗人之所以伟大,是因为他们的痛苦和幸福的根子深深地伸进了社会和历史的土壤里,因为他是社会、时代、人类的器官和代表。———俄·别林斯基草堂留后世,诗圣著千秋。———朱德世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜。———郭沫若安禄山踏破的山河,你用格律来修补。——余光中