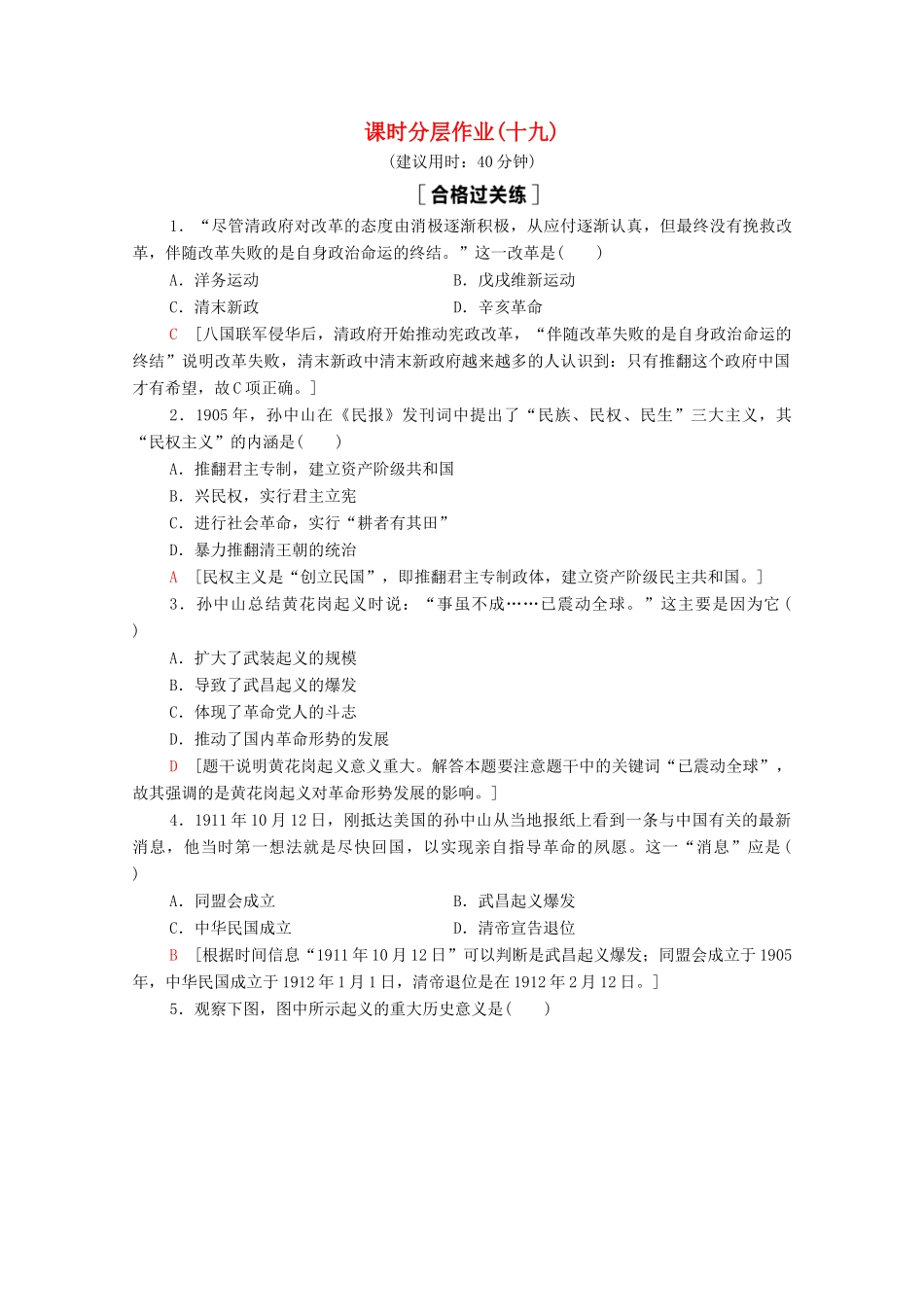

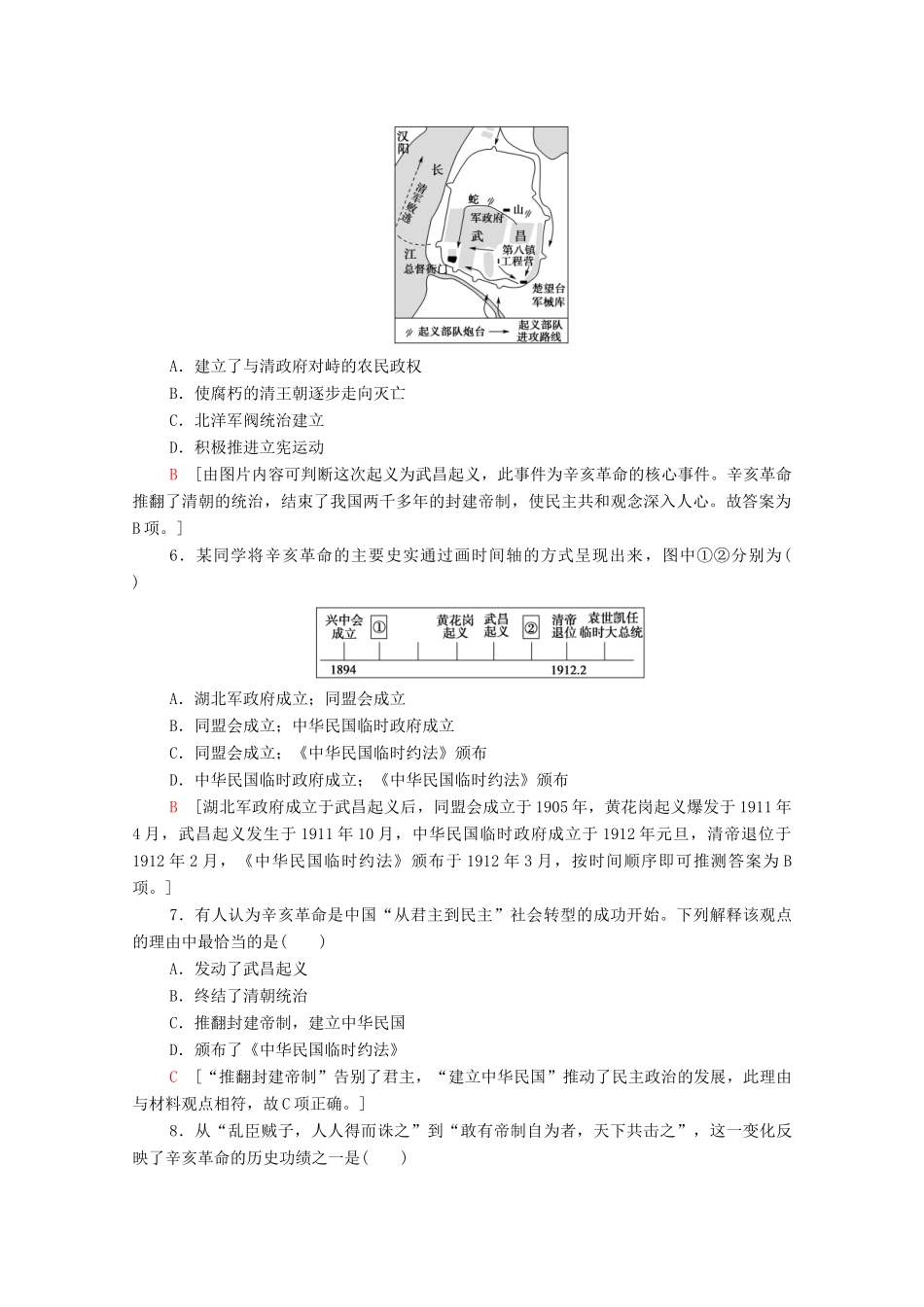

课时分层作业(十九)(建议用时:40分钟)1.“尽管清政府对改革的态度由消极逐渐积极,从应付逐渐认真,但最终没有挽救改革,伴随改革失败的是自身政治命运的终结。”这一改革是()A.洋务运动B.戊戌维新运动C.清末新政D.辛亥革命C[八国联军侵华后,清政府开始推动宪政改革,“伴随改革失败的是自身政治命运的终结”说明改革失败,清末新政中清末新政府越来越多的人认识到:只有推翻这个政府中国才有希望,故C项正确。]2.1905年,孙中山在《民报》发刊词中提出了“民族、民权、民生”三大主义,其“民权主义”的内涵是()A.推翻君主专制,建立资产阶级共和国B.兴民权,实行君主立宪C.进行社会革命,实行“耕者有其田”D.暴力推翻清王朝的统治A[民权主义是“创立民国”,即推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国。]3.孙中山总结黄花岗起义时说:“事虽不成……已震动全球。”这主要是因为它()A.扩大了武装起义的规模B.导致了武昌起义的爆发C.体现了革命党人的斗志D.推动了国内革命形势的发展D[题干说明黄花岗起义意义重大。解答本题要注意题干中的关键词“已震动全球”,故其强调的是黄花岗起义对革命形势发展的影响。]4.1911年10月12日,刚抵达美国的孙中山从当地报纸上看到一条与中国有关的最新消息,他当时第一想法就是尽快回国,以实现亲自指导革命的夙愿。这一“消息”应是()A.同盟会成立B.武昌起义爆发C.中华民国成立D.清帝宣告退位B[根据时间信息“1911年10月12日”可以判断是武昌起义爆发;同盟会成立于1905年,中华民国成立于1912年1月1日,清帝退位是在1912年2月12日。]5.观察下图,图中所示起义的重大历史意义是()A.建立了与清政府对峙的农民政权B.使腐朽的清王朝逐步走向灭亡C.北洋军阀统治建立D.积极推进立宪运动B[由图片内容可判断这次起义为武昌起义,此事件为辛亥革命的核心事件。辛亥革命推翻了清朝的统治,结束了我国两千多年的封建帝制,使民主共和观念深入人心。故答案为B项。]6.某同学将辛亥革命的主要史实通过画时间轴的方式呈现出来,图中①②分别为()A.湖北军政府成立;同盟会成立B.同盟会成立;中华民国临时政府成立C.同盟会成立;《中华民国临时约法》颁布D.中华民国临时政府成立;《中华民国临时约法》颁布B[湖北军政府成立于武昌起义后,同盟会成立于1905年,黄花岗起义爆发于1911年4月,武昌起义发生于1911年10月,中华民国临时政府成立于1912年元旦,清帝退位于1912年2月,《中华民国临时约法》颁布于1912年3月,按时间顺序即可推测答案为B项。]7.有人认为辛亥革命是中国“从君主到民主”社会转型的成功开始。下列解释该观点的理由中最恰当的是()A.发动了武昌起义B.终结了清朝统治C.推翻封建帝制,建立中华民国D.颁布了《中华民国临时约法》C[“推翻封建帝制”告别了君主,“建立中华民国”推动了民主政治的发展,此理由与材料观点相符,故C项正确。]8.从“乱臣贼子,人人得而诛之”到“敢有帝制自为者,天下共击之”,这一变化反映了辛亥革命的历史功绩之一是()A.发展民族资本主义B.打击帝国主义势力C.传播民主共和理念D.推动社会移风易俗C[据材料“乱臣贼子”和“帝制自为”可知是对内而不是对外,故B项错误;两者都属于政治方面而不是经济方面的现象,故A、D两项错误;材料从反对“乱臣贼子”到反对“帝制自为”体现了从维护帝制到反对帝制的变化,即民主共和理念的传播,故C项正确。]9.阅读下列材料,回答问题。材料一《中华民国临时约法》规定:总理可以驳回临时大总统的意见;临时大总统颁布命令须由总理副署才能生效。材料二《中华民国临时约法》规定:中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别,人民享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信和信教的自由;人民有请愿、诉讼、考试、选举及被选举等权利。(1)依据材料一并结合所学知识,指出《中华民国临时约法》设置如此分权形式的目的。(2)根据材料二,概括《中华民国临时约法》中的上述条款蕴含的政治原则,并结合所学知识分析《中华民国临时约法》颁布的意义。[解析]第(1)问,由材料一信息并结合所学知识可直接得出设置此分权形...