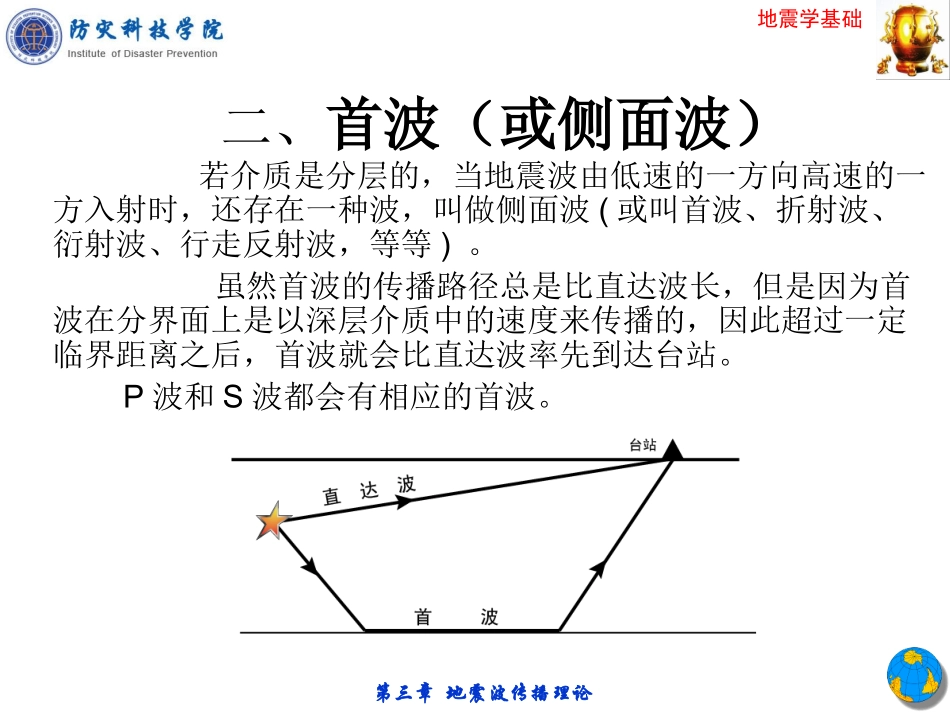

地震学基础第三章地震波传播理论第一节地震波传播的基本概念第二节地震波传播的基本理论第三节体波各种震相和走时表第三章地震波传播理论地震学基础第三章地震波传播理论第一节地震波传播的基本概念一、地球介质和弹性波•地震波是地下传播的震动,必然与岩石的弹性有关,一般都假定岩石是一种完全弹性体。•在一般的地震波计算中,地球介质可以做为各向同性的完全弹性体来对待。地震学基础第三章地震波传播理论二、首波(或侧面波)若介质是分层的,当地震波由低速的一方向高速的一方入射时,还存在一种波,叫做侧面波(或叫首波、折射波、衍射波、行走反射波,等等)。虽然首波的传播路径总是比直达波长,但是因为首波在分界面上是以深层介质中的速度来传播的,因此超过一定临界距离之后,首波就会比直达波率先到达台站。P波和S波都会有相应的首波。地震学基础第三章地震波传播理论三、地震波的吸收和衰减将地球介质当作是完全弹性体是一种近似,实际上在波动传播过程中,介质会吸收波动的能量转化为热能。teAA0振幅随时间的衰减可用表示,为衰减系数。xxeAA0距离后,因介质对能量的吸收而导致振幅的减小,可用表示,称为吸收系数。波传播EEQ211表示能量消耗的另一个重要参数Q叫做品质因子,这是由电路理论借用来的一个概念,定义E是一定体积的介质在一周期时间内所存储的最大应变能,地震学基础第三章地震波传播理论四、震中距震源在地表的垂直投影为震中。震中距就是震中到观测台站之间的距离,单位是千米/km。另一种震中距单位是度,就是震中—地球球心连线与观测台站-球心连线的夹角,与千米制换算:震中距(度)=(震中距(千米)×180)/(地球半径×π)。估算:1度约等于110千米。地震学基础第三章地震波传播理论第二节地震波传播的基本理论•在地震波理论中,通常把地球介质当作均匀、各向同性和完全弹性介质来处理,只是一种简化的假定。实践证明,这种假定可以使分析大大简单,并且在多数情况下可以得到与观测结果颇为符合的结果。•研究地震波在地球内部传播的问题,主要有动力学和运动学两种方法。动力学方法是直接求解波动方程,研究平面波在平界面上的反射、折射,均匀半空间及平行分层空间中的地震面波,以及球对称模型的地球的自由振荡。该方法相对繁琐,本书不做介绍。我们介绍的是第二种方法:运动学方法,就是将波动方程的求解简化成波传播的射线理论,用地震射线这一概念,研究地震波在地球内部传播的运动学特征,同时获得地球内部构造的情况。地震学基础第三章地震波传播理论地震波传播的定律、定理波动本身的描述常使用T、λ、γ、φ等物理量,但要描述地震波在介质中的传播过程,还需要使用波前和波射线等念。波动是质点振动状态在介质里的传播过程,振动是在外力作用下质点离开平衡位置附近作来回往复运动,但振动是波动产生的根源。在弹性介质中,各个质点是以弹性力互相联系着的。某质点A受到外界扰动离开平衡位置时,周围的质点对A产生的作用力,使A回到平衡位置,并在平衡位置附近振动,同时A点周围的质点也受到A的作用力,离开各自的平衡位置振动起来。所以介质中一个质点的振动会引起临近质点的振动,周围介质的振动又会引起较远质点一起振动,这样一来,振动就会在弹性介质中由近及远的向各个方向传播,形成了波动。地震学基础第三章地震波传播理论传播定律定理:用射线和波前来描述波的传播位置和能量随时间变化的关系,这种关系是工程地震勘察资料处理中的重要组成部分,是进行地震数据资料处理和定性定量解释的依据。下面就地震波传播中有关的运动学和动力学中的定律定理介绍给大家。地震学基础第三章地震波传播理论1、惠更斯原理在均匀弹性介质中,点振源产生球面波向周围传播,当距离r趋向无穷大时,球面波前的半径很大,曲率很小,此时球面波蜕变成了平面波。若已知某时刻t在同一时刻波前面上的各个点,可以把这些点看成该时刻产生子波新的点振源。经过任意Δt时间后,这些新子波的包络面,就是原波在t+Δt时刻(或t-Δt)新的波前面(或波尾面)。在地震勘探中,弹性波已远离震源传播,其波前面已由球面波蜕化成平面...