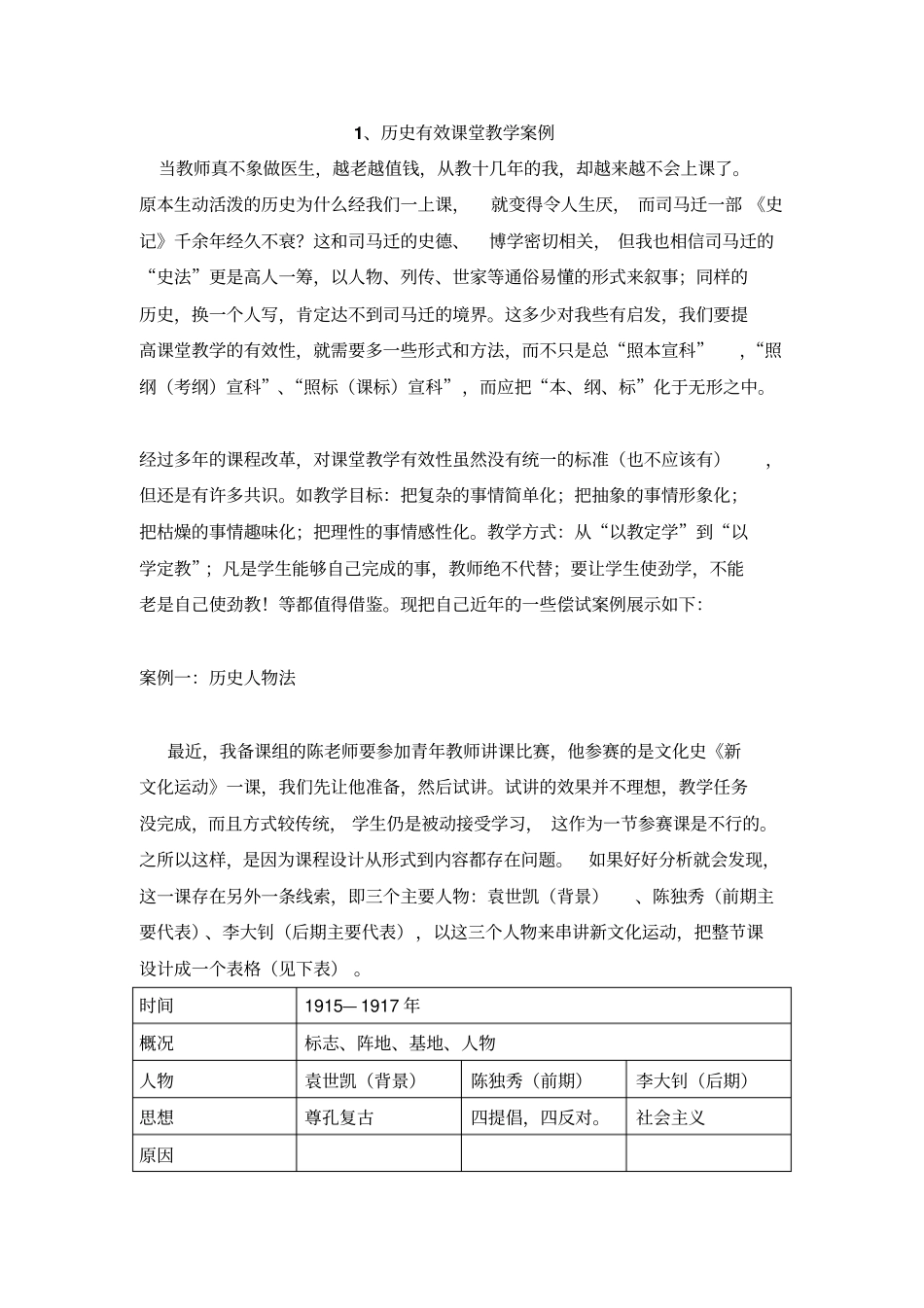

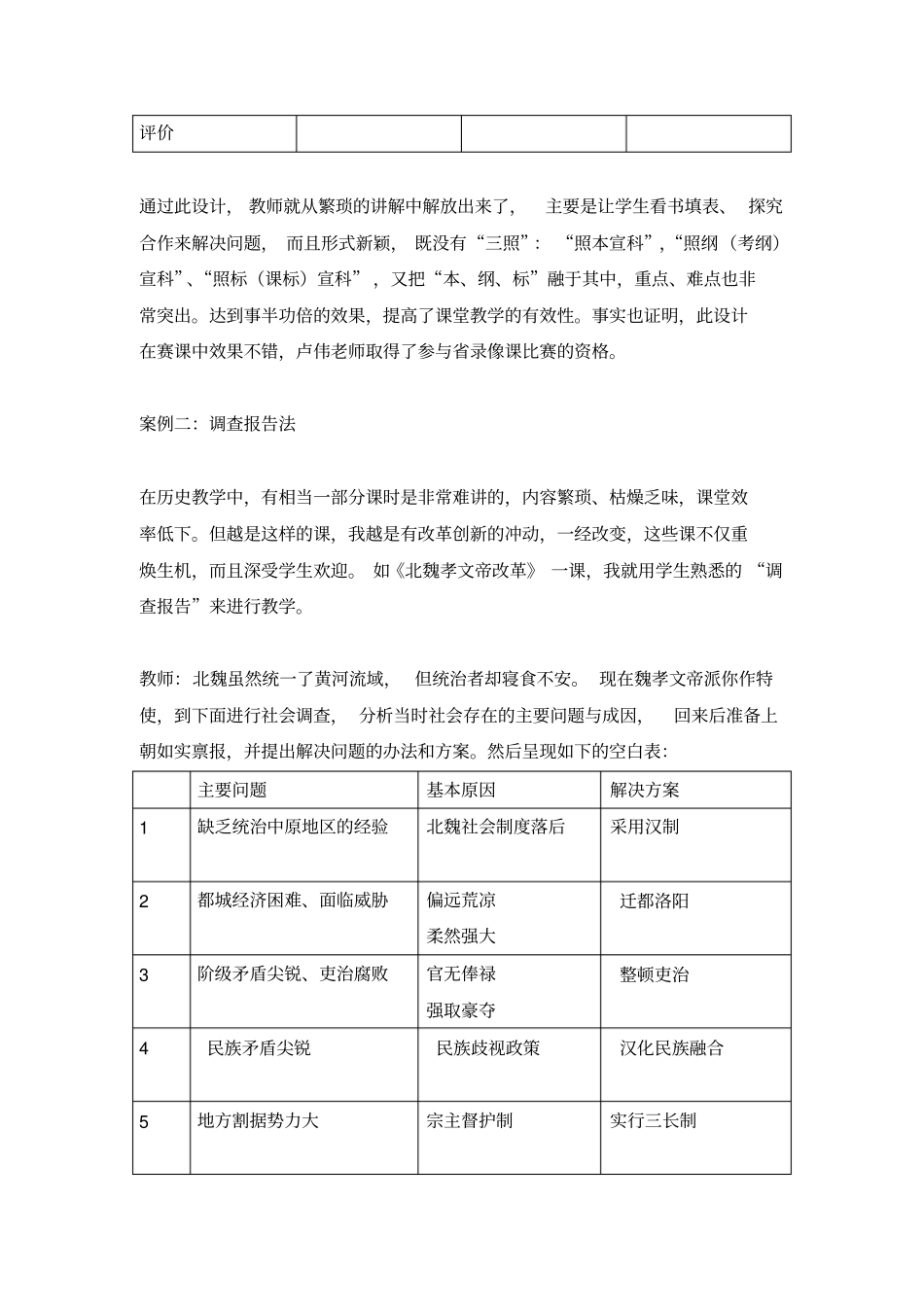

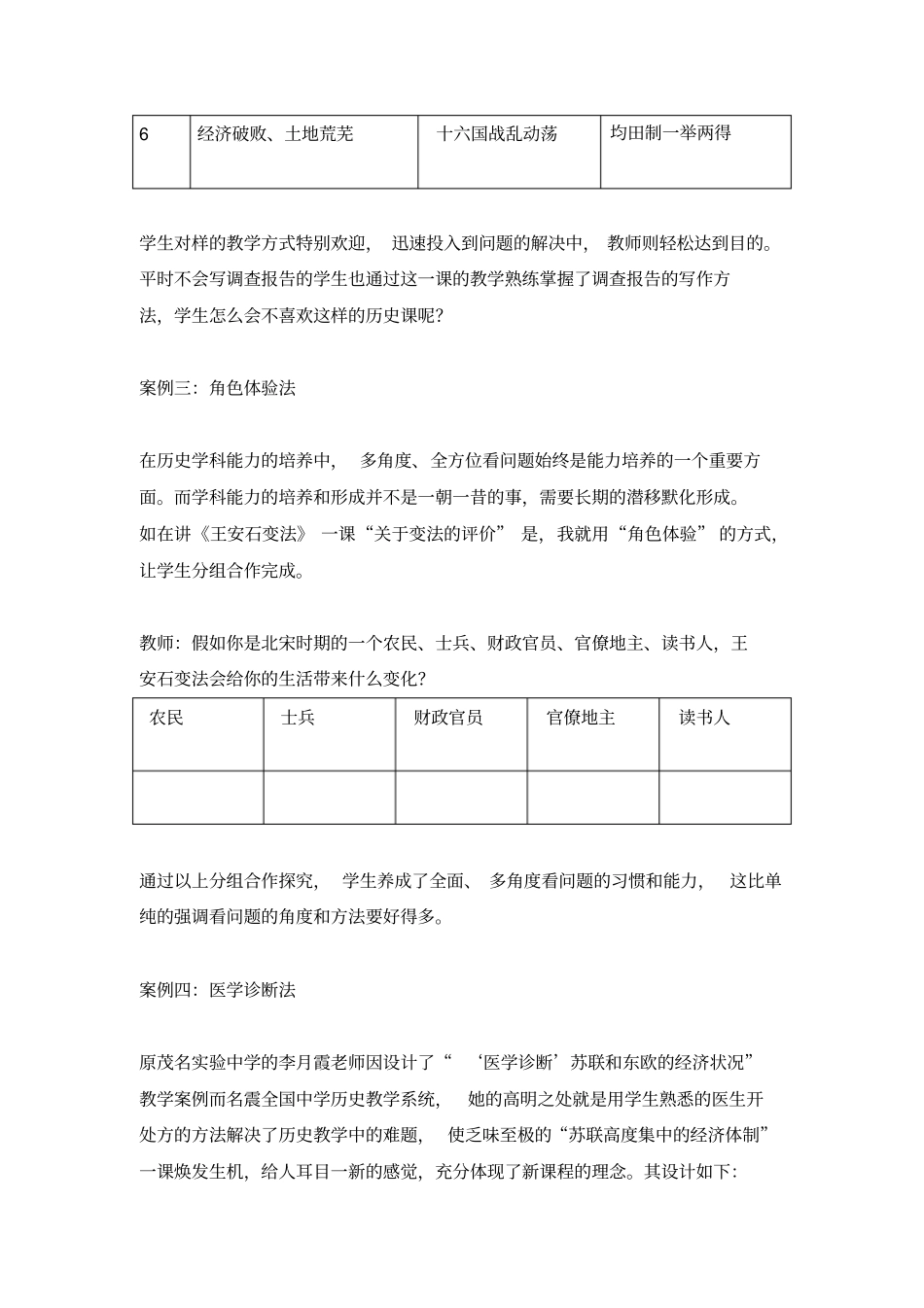

1、历史有效课堂教学案例当教师真不象做医生,越老越值钱,从教十几年的我,却越来越不会上课了。原本生动活泼的历史为什么经我们一上课,就变得令人生厌, 而司马迁一部 《史记》千余年经久不衰?这和司马迁的史德、博学密切相关, 但我也相信司马迁的“史法”更是高人一筹,以人物、列传、世家等通俗易懂的形式来叙事;同样的历史,换一个人写,肯定达不到司马迁的境界。这多少对我些有启发,我们要提高课堂教学的有效性,就需要多一些形式和方法,而不只是总“照本宣科”,“照纲(考纲)宣科”、“照标(课标)宣科”,而应把“本、纲、标”化于无形之中。经过多年的课程改革,对课堂教学有效性虽然没有统一的标准(也不应该有),但还是有许多共识。如教学目标:把复杂的事情简单化;把抽象的事情形象化;把枯燥的事情趣味化;把理性的事情感性化。教学方式:从“以教定学”到“以学定教”;凡是学生能够自己完成的事,教师绝不代替;要让学生使劲学,不能老是自己使劲教!等都值得借鉴。现把自己近年的一些偿试案例展示如下:案例一:历史人物法最近,我备课组的陈老师要参加青年教师讲课比赛,他参赛的是文化史《新文化运动》一课,我们先让他准备,然后试讲。试讲的效果并不理想,教学任务没完成,而且方式较传统, 学生仍是被动接受学习, 这作为一节参赛课是不行的。之所以这样,是因为课程设计从形式到内容都存在问题。如果好好分析就会发现,这一课存在另外一条线索,即三个主要人物:袁世凯(背景)、陈独秀(前期主要代表)、李大钊(后期主要代表),以这三个人物来串讲新文化运动,把整节课设计成一个表格(见下表) 。时间1915— 1917 年概况标志、阵地、基地、人物人物袁世凯(背景)陈独秀(前期)李大钊(后期)思想尊孔复古四提倡,四反对。社会主义原因评价通过此设计, 教师就从繁琐的讲解中解放出来了,主要是让学生看书填表、 探究合作来解决问题, 而且形式新颖, 既没有“三照”: “照本宣科”,“照纲(考纲)宣科”、“照标(课标)宣科” ,又把“本、纲、标”融于其中,重点、难点也非常突出。达到事半功倍的效果,提高了课堂教学的有效性。事实也证明,此设计在赛课中效果不错,卢伟老师取得了参与省录像课比赛的资格。案例二:调查报告法在历史教学中,有相当一部分课时是非常难讲的,内容繁琐、枯燥乏味,课堂效率低下。但越是这样的课,我越是有改革创新的冲动,一经改变,这些课不仅重焕生机,...