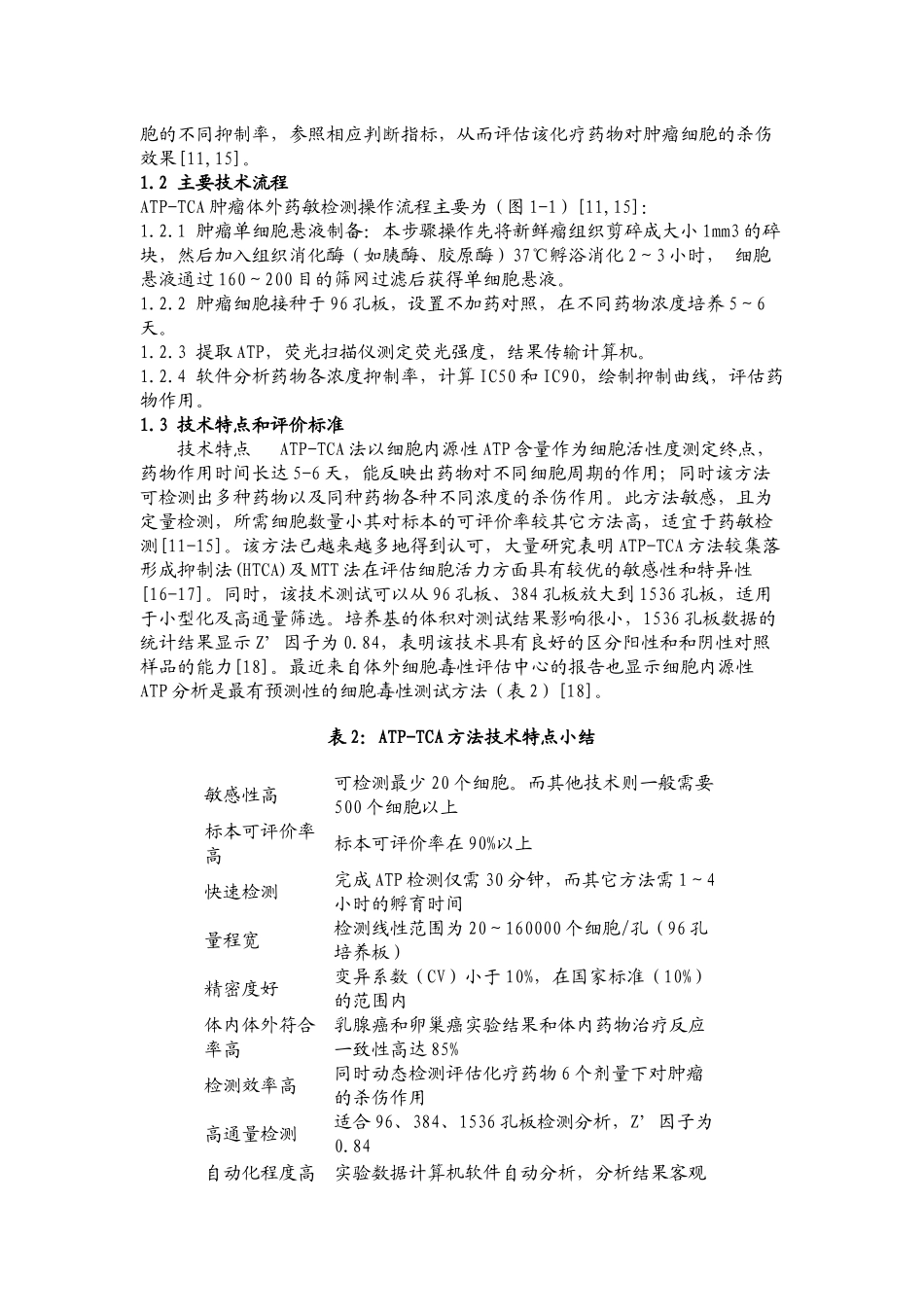

生物荧光肿瘤体外药敏检测技术的临床应用及其探讨张 伟关键词: ATP 生物荧光技术 肿瘤药敏检测 化学治疗已经是治疗恶性肿瘤的常规有效手段之一,有资料显示肿瘤内科治疗及多学科的综合治疗已提高了癌症的疗效。然而,由于肿瘤本身特性的原因存在个体差异性,即便是同一组织学类型、分化程度相同肿瘤,对药物的敏感性和药物敏感谱也显著不同,肿瘤化学治疗疗效的不均一性是肿瘤临床医师一直要应对的重大挑战。 目前,化疗药物的疗效仍然较低。以胃癌为例,目前胃癌患者的单药化疗有效率仅为 15%-30%,如常用药物丝裂酶素( MMC)有效率为 30%,5-Fu 有效率为 21%,表阿霉素(EDI)有效率为 19%,联合化疗的有效率仅为 30%-50%[1]。在大家公认具有较高的化疗疗效的乳腺癌的治疗新药紫杉醇(PTX)一线单药有效率为 32-62%,二线有效率仅为 26%-33%;泰索帝(TXT)单药有效率 59%,而二线有效率仅为 40%;长春瑞宾(NVB)初治有效率为 40-44%,复治有效率仅为17-36%。其它的肿瘤化学治疗药物也普遍存在疗效低的问题。 肿瘤化学治疗药物本身局限性的影响,导致化疗和方案的选择不可避免的具有一定的盲目性。由于化疗药物多具细胞毒性, 不当的治疗会产生严重的毒副作用和联合耐药,最终可能会导致治疗失败。因此,如何能在患者化疗之前检测出该患者肿瘤细胞对药物的敏感性,提高化疗用药的针对性和准确性,准确预见体内治疗效果,从而为患者筛选出相对有效化疗药物,为临床医师较确定化疗方案和开展有的放矢的个体化治疗提供科学依据是摆在科学家面前亟待解决的重要课题。 建立能为患者和医生在体外检测、筛选相对有效抗肿瘤药物的技术,并实现该技术的产业化、操作流程标准化和评价标准规范化,对于提高肿瘤治疗用药的科学性和最大限度发挥已有药物的治疗作用具有重要意义。 肿瘤的体外药敏试验研究已经有数十年的历史,所及技术也有十余种。至2000 年与临床有关的类似报道已逾 5000 篇。大量国外临床研究表明肿瘤体外药敏检测与临床疗效存在一定的相关性;体外药敏检测能够较好的指导临床用药、提高临床疗效以及延长病人的生存期[2-10]。体外检测肿瘤对化疗药物的敏感性的主流方法包括软琼脂克隆形成实验(HTCA),四唑蓝比色法 (MTT),细胞毒性差异染色方法 (DiSC),胸腺嘧啶掺入法 (H3-T),立体组织培养法等。但由于这些方法在某方面存在较严重的技术缺陷而难于实现产业化和标准化(表1),导致各实验室间的研究结果可比...