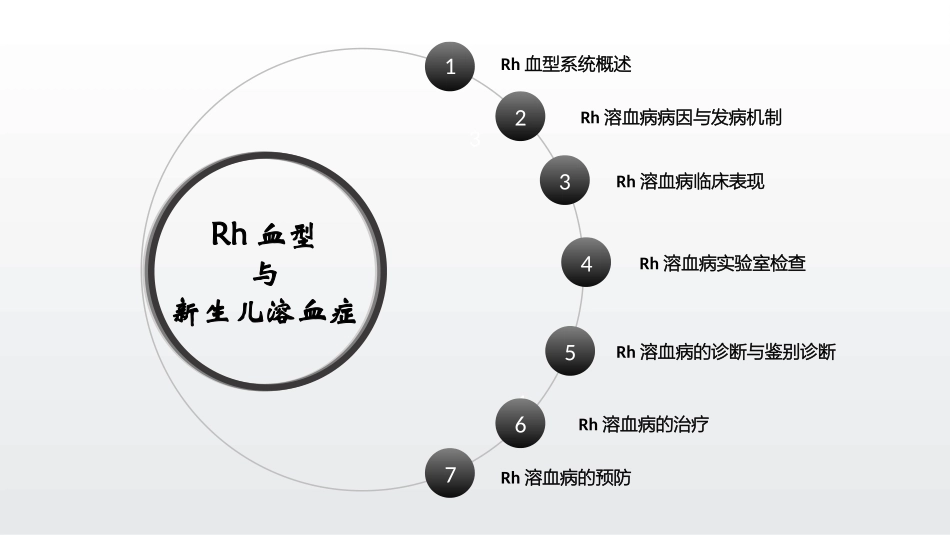

Rh血型与新生儿溶血症Rh血型与新生儿溶血症15级本硕四班二组.程亚旎方圣王冰钰王璠周鹤Rh血型与新生儿溶血症Rh血型系统概述Rh溶血病临床表现Rh溶血病的预防Rh溶血病的诊断与鉴别诊断1344Rh溶血病病因与发病机制2131567Rh溶血病的治疗Rh溶血病实验室检查Rh是恒河猴(RhesusMacacus)英文名头两个字母。Landsteiner等科学家在1940年做动物实验时,发现恒河猴和多数人体内红细胞上存在Rh血型的抗原物质,故而命名Rh血型系统概述概述Rh血型系统的抗原有D,E,C,d,c,e等多种,其抗原性强弱次序为D>E>C>c>e>dD抗原抗原性最强,故Rh血型鉴定一般指Rh系统中D抗原的检测,根据红细胞是否带有D抗原分为Rh阳性和Rh阴性。红细胞上存在D抗原——Rh+红细胞上无D抗原——Rh-中国汉族人的Rh阴性率为0.34%,绝大多数人为Rh阳性Rh血型系统与ABO系统的区别:1.人血清中不存在Rh的天然抗体。只有当Rh阴性者接受Rh阳性血液后才会产生Rh的免疫性抗体。2.抗体特性不同ABO系统的抗体一般是完全抗体IgM。而Rh系统的抗体主要是不完全抗体IgG,后者分子量较小,能透过胎盘。故Rh血型与新生儿溶血病之间有密切联系!故Rh-血液又称:熊猫血Rh溶血病2.临床表现1.病因与发病机制3.实验室检查4.诊断与鉴别诊断5.治疗6.预防新生儿溶血病新生儿同种免疫性溶血病(isoimmunohemolyticdiseaseofthenewborn,IHDN)是指孕妇与胎儿血型不合,刺激母体产生与胎儿红细胞血型抗原相对应的抗体,该抗体经胎盘进入胎儿体内,破坏红细胞而致溶血,也称新生儿母婴不合溶血病。临床表现为贫血、水肿及肝脾肿大,出生后短时间内即出现进行性黄疸,甚至胆红素脑病。以ABO血型不合最为常见,但Rh血型不合更为严重。(一)病因与发病机制*新生儿Rh溶血病系母亲为Rh阴性,父亲及胎儿为Rh阳性。由于自然界中不存在与Rh抗原类似的抗原物质,一般必须由人红细胞抗原激发。因此,第1胎时Rh抗体浓度不高,罕有发病者,但母体已接受过Rh阳性输血者可发病。当第二胎时,母体产生的Rh抗体增多,且是IgG,可通过胎盘进入胎儿体内,也胎儿红细胞结合后在单核-巨噬系统内破坏,造成血管外溶血。若抗体含量较高,也可使红细胞在血液内破坏而致血管内溶血,使病情加重。*另外,临床上通常将含有D抗原的红细胞称为Rh阳性,无D抗原者称为Rh阴性。若母体为Rh阳性,而胎儿由父方遗传来的Rh抗原恰为母体所无,如E、e、C、c等,母体产生相应抗体,也可导致新生儿溶血病。*还有,胎儿若有2个或3个其母所缺乏的Rh抗原,母体可产生联合抗体,如抗eE、抗Ce或抗CeE等,亦有报道一些Rh抗原的变异体,可引起新生儿溶血病。Rh抗体亚型中,以IgG₁和IgG₃两种抗体共同引发的溶血症最严重,临床过程最凶险。溶血可使非结合胆红素升高,胎儿期时,非结合胆红素通过胎盘在母体肝脏内转变为结合胆红素后排泄,故新生儿出生时不出现黄疸。出生后,由于新生儿处理非结合胆红素能力较差,使之在体内积蓄,而此时的血-脑屏障尚不够成熟,于是通过血-脑屏障进入中枢系统的基底核处,导致胆红素脑病的发生。胆红素脑病时神经元受到严重损伤,神经细胞肿胀、变性及坏死,进而神经胶质增生,可造成死亡或留下严重的神经系统功能障碍的后遗症。肝脾肿大①溶血性贫血使红细胞生成素的合成和分泌增加,致髓外造血组织代偿性增生;②溶血后释放出的铁沉积于肝、脾等组织中,造成含铁血黄素沉着;③胆红素增多导致胆小管的胆汁淤积,肝内红细胞大量代偿性增生,压迫肝内小血管和肝细胞,导致门静脉高压。水肿严重贫血时出现胎儿水肿,与贫血性心力衰竭、缺氧所致毛细血管通透性增加、肝功能受损致低蛋白血症及肾衰竭等因素相关。胎儿水肿多造成死胎或死产,即使出生也可能于数小时内夭亡。(一)发病机制胆红素脑病(二)临床表现约有15%的患儿属轻症病例,仅有轻度溶血的实验室证据。当母体的Rh效价达1:64以上时患儿的病情多属严重,出现黄疸、贫血和肝脾肿大,甚或心力衰竭、全身水肿和循坏衰竭2.贫血4.出血5.其他3.肝脾肿大1.黄疸1.黄疸多于出生后24h内出现,并呈进行性加重。4d后Rh抗体不断消耗及新生儿肝功能日渐成熟。轻症患儿溶血减退而黄疸消退,但重症患儿可因严重的高胆红素血...