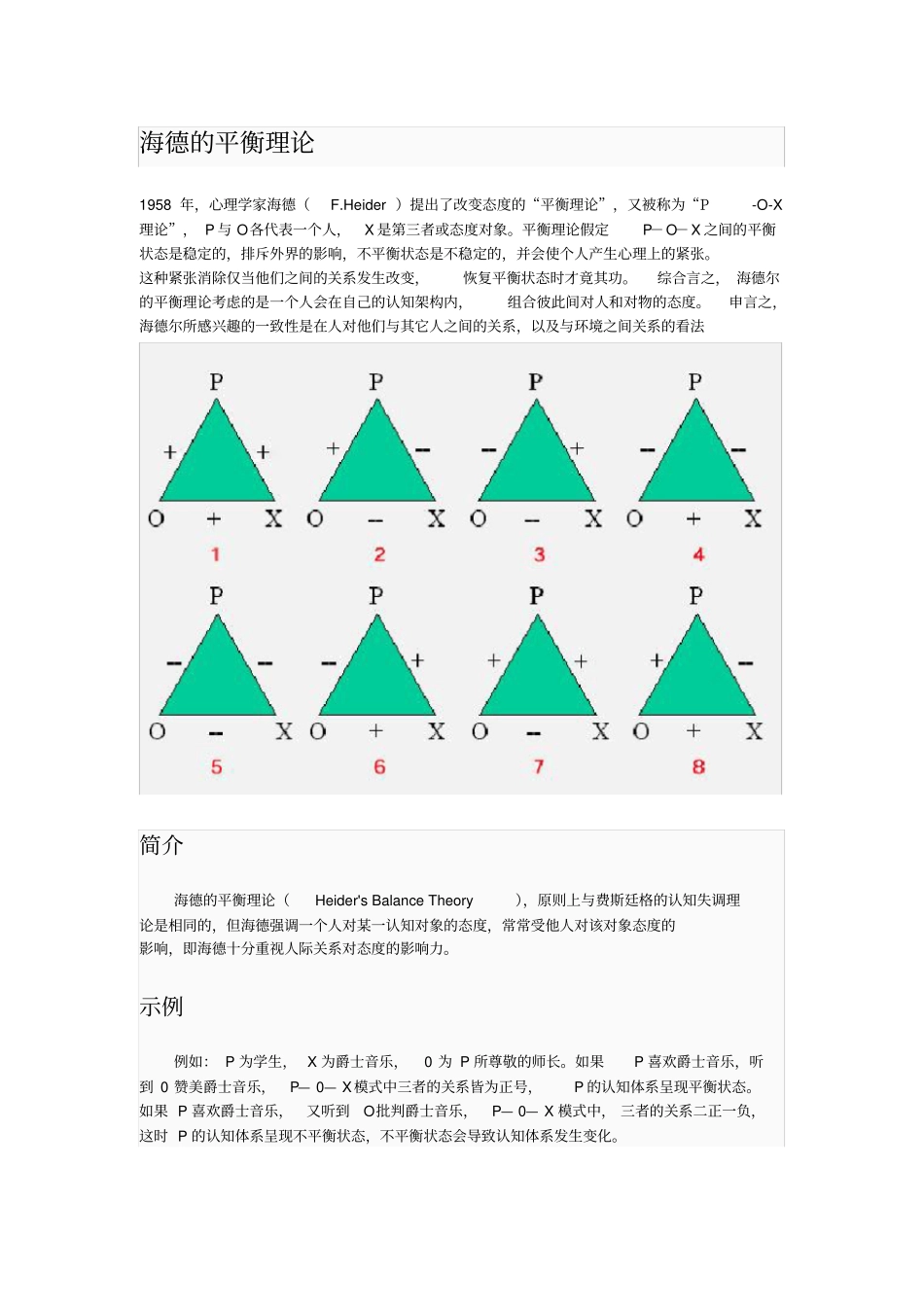

海德的平衡理论1958 年,心理学家海德(F.Heider )提出了改变态度的“平衡理论”,又被称为“P-O-X理论”, P 与 O各代表一个人,X 是第三者或态度对象。平衡理论假定P-O-X 之间的平衡状态是稳定的,排斥外界的影响,不平衡状态是不稳定的,并会使个人产生心理上的紧张。这种紧张消除仅当他们之间的关系发生改变,恢复平衡状态时才竟其功。综合言之, 海德尔的平衡理论考虑的是一个人会在自己的认知架构内,组合彼此间对人和对物的态度。申言之,海德尔所感兴趣的一致性是在人对他们与其它人之间的关系,以及与环境之间关系的看法简介海德的平衡理论(Heider's Balance Theory),原则上与费斯廷格的认知失调理论是相同的,但海德强调一个人对某一认知对象的态度,常常受他人对该对象态度的影响,即海德十分重视人际关系对态度的影响力。示例例如: P 为学生, X 为爵士音乐,0 为 P 所尊敬的师长。如果P 喜欢爵士音乐,听到 0 赞美爵士音乐,P— 0— X模式中三者的关系皆为正号,P 的认知体系呈现平衡状态。如果 P 喜欢爵士音乐,又听到O批判爵士音乐,P— 0— X 模式中, 三者的关系二正一负,这时 P 的认知体系呈现不平衡状态,不平衡状态会导致认知体系发生变化。用处平衡理论的用处在于使人们可以用“最小努力原则”来预计不平衡所产生的效应,使个体尽可能少地改变情感关系以恢复平衡结构。在一定的情境中,它能以简练的语言来描述认知的平衡概念,使它成为解释态度改变的重要理论。编辑本段 海德的平衡理论的主要内容海德认为,人类普遍地有一种平衡、和谐的需要。一旦人们在认识上有了不平衡和不和谐性,就会在心理上产生紧张的焦虑,从而促使他们的认知结构向平衡和和谐的方向转化。显然,人们喜欢完美的平衡关系,而不喜欢不平衡的关系。平衡理论涉及到一个认知对象与二个态度对象之间的三角形关系。例如,用符号P 来表示认知的主体,用符号O 与 X 表示二个态度对象。 O 与 X 称为处于一个单元中的二个对象。认知主体P 对构成一体的两对象O 与 X 的评价是带有情绪性的,喜恶、赞成与反对。通常,认知主体对单元中两对象的态度是趋向一致的,如喜欢某人,则对某人的工作也很赞赏;不喜欢某人,则认为他的朋友也不是好东西。为此,当认知主体对一个单元内两对象看法一致时,其认知体系呈现平衡状态;当对两对象有相反看法时,就产生不平衡状态。例如,喜欢某人,但对他的工作表现不能赞同...