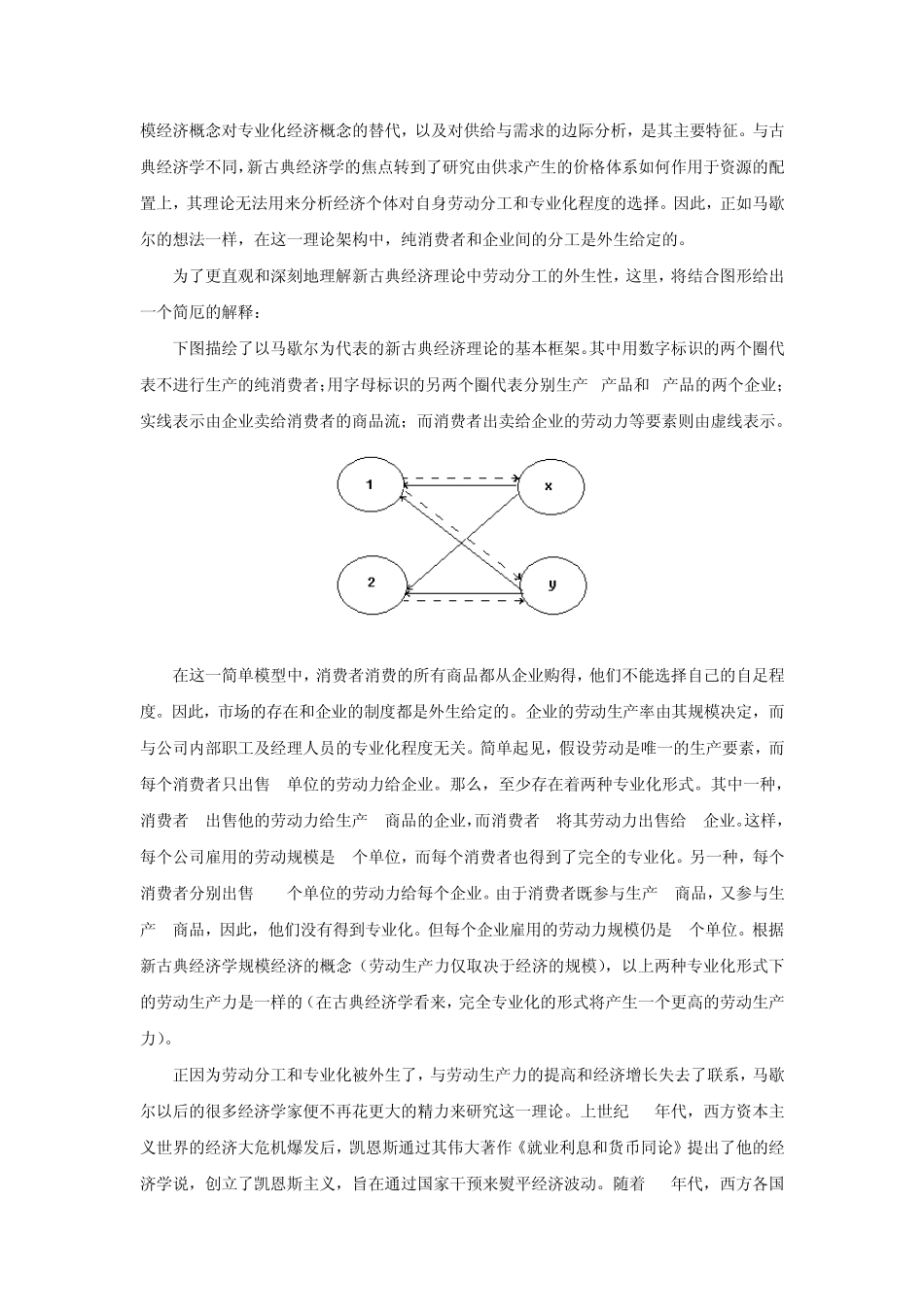

回 归 还 是 颠 覆? — — — 分 工 理 论 的 历史 分 析 0 0 级经济学基地班 谢毅 内容提要:本文以分工理论为主线和切入口,分成三大部分。首先,介绍亚当·斯密在其伟大著作《国富论》中关于分工理论的论述;其次,分析说明分工理论在斯密后的经济学进程中的地位和发展状况,重点解释之所以有此状况的原因;最后,在前两个部分的基础上,作一些比较,探讨对于分工理论的重新认识并试图得出些有意义的结论和启示。 一、 斯 密 的 分 工 理 论 亚当·斯密(1723—1790),作为古典经济学的奠立者、近代经济学说的创始人,其经济思想在《国富论》这一著作中得到了集中体现。该著作以“国民财富”(即一国国民每年消费的所有生活必需品和便利品)为研究对象,着重探讨其性质及增长方式,以求达到“富国裕民”的目的。斯密指出,提高劳动生产率是促进国民财富增长的方式之一,而为了提高劳动生产率,就需要加强分工。 在具体阐述分工理论时,斯密用了三个章节,分析分工产生的原因,分工如何促进劳动生产率的提高,以及市场范围对分工的限制。 斯密认为,分工的产生起因于人们具有交换的倾向,即人们出于自利的考虑,需要互通有无。他说:“它(指分工)是不以这广大效用为目标的一种人类倾向所缓慢而逐渐造成的结果,这种倾向就是互通有无,物物交换,互相交易。”斯密又进一步指出“这种倾向,是不是一种不能进一步分析的本然的性能,或者更切地说是不是理性和语言能力的必然结果”。由此可以看出,斯密认为分工的产生是一个自然的过程,似乎是历史的必然。而在谈到人们的才能差异时,斯密认为这与其说是分工的原因,倒不如说是分工的结果。 那么由人类本性的交换倾向所产生的社会分工又是如何促进劳动生产率的提高的呢?斯密给出了三个理由:1,劳动者的技巧因业专而日进;2,免除了由一种工作转到另一种工作所产生的时间损失;3,能促进机械的发明。正是这三个原因使分工后劳动生产率的提高成为可能,而这又促进了国民财富的增长。斯密还举了一个制针手工场的例子,对此作了形象而有说服力的证明。 既然分工能促进生产率的提高,那么分工的程度如何就直接关系到劳动生产率的高低。斯密指出,社会分工的程度不是随心所欲的,而要受到一定条件的限制。“分工起因于交换能力,分工的程度,因此总要受交换能力大小的限制,换言之,要受市场广狭的限制。” 斯密“吝啬”地只用了短短三个章节的笔墨来论述他的分工...