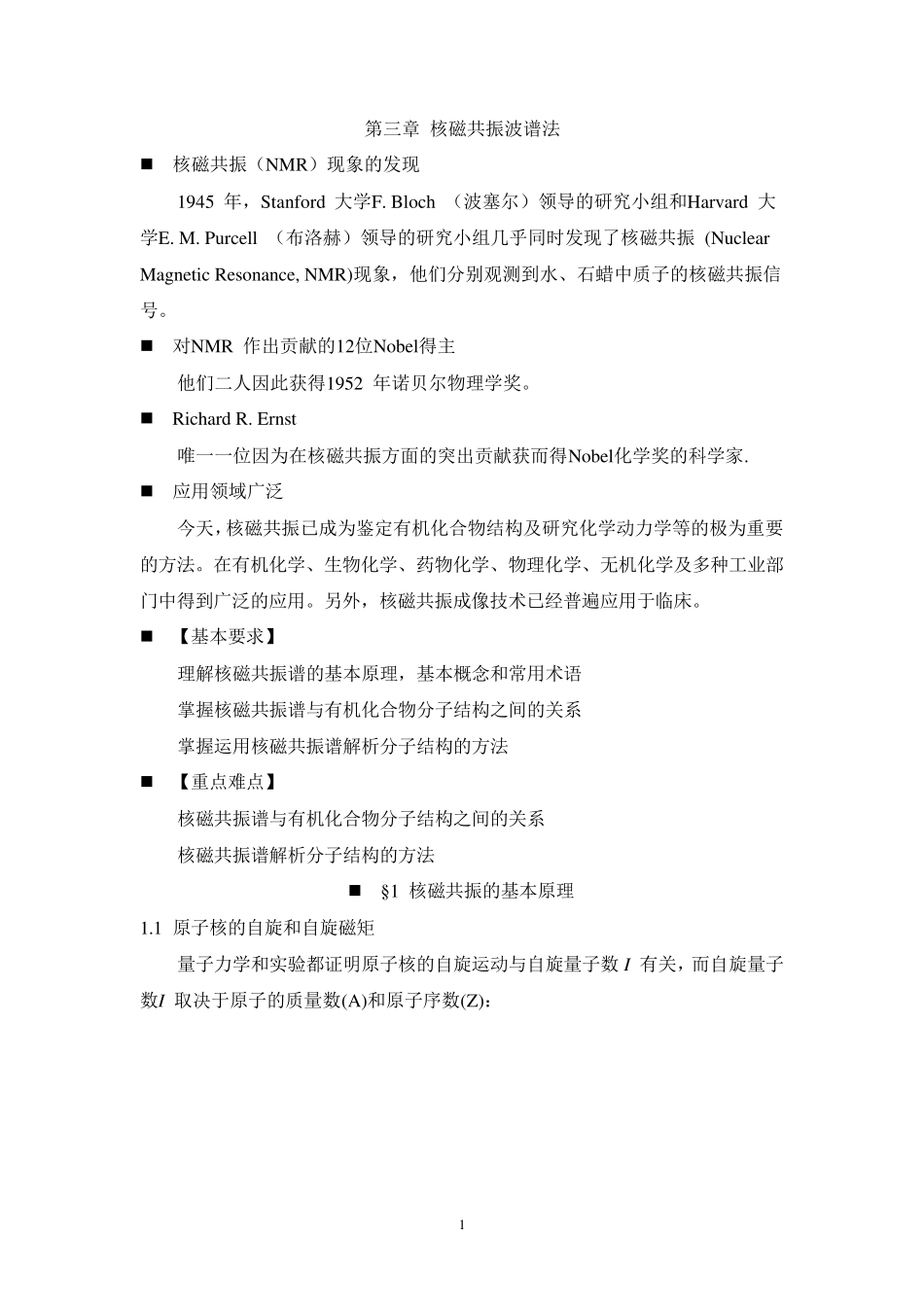

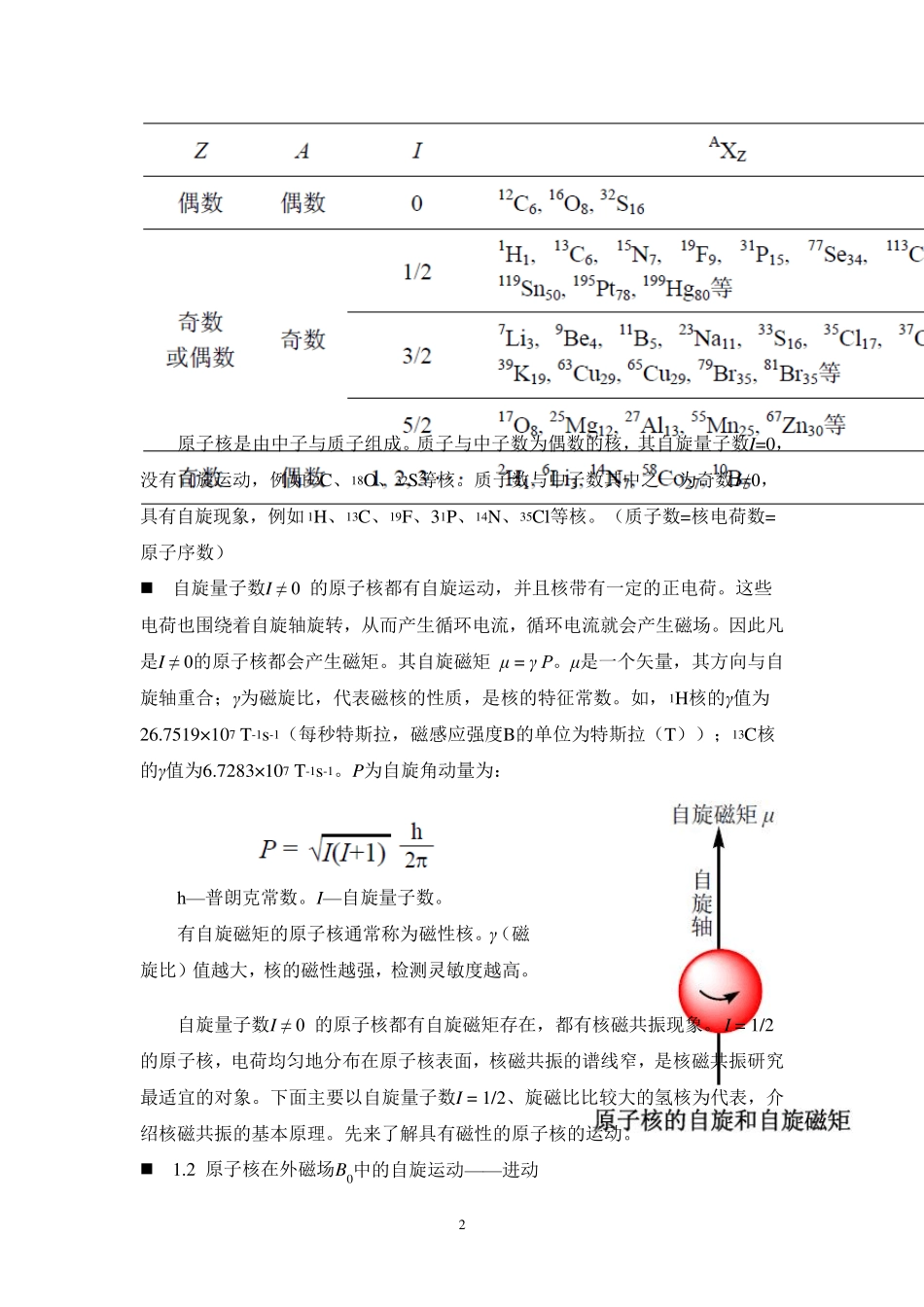

1 第三章 核磁共振波谱法 核磁共振(NMR)现象的发现 1945 年,Stanford 大学F. Bloch (波塞尔)领导的研究小组和Harv ard 大学E. M. Pu rcell (布洛赫)领导的研究小组几乎同时发现了核磁共振 (Nu clear Magnetic Resonance, NMR)现象,他们分别观测到水、石蜡中质子的核磁共振信号。 对NMR 作出贡献的12位Nobel得主 他们二人因此获得1952 年诺贝尔物理学奖。 Richard R. Ernst 唯一一位因为在核磁共振方面的突出贡献获而得Nobel化学奖的科学家. 应用领域广泛 今天,核磁共振已成为鉴定有机化合物结构及研究化学动力学等的极为重要的方法。在有机化学、生物化学、药物化学、物理化学、无机化学及多种工业部门中得到广泛的应用。另外,核磁共振成像技术已经普遍应用于临床。 【基本要求】 理解核磁共振谱的基本原理,基本概念和常用术语 掌握核磁共振谱与有机化合物分子结构之间的关系 掌握运用核磁共振谱解析分子结构的方法 【重点难点】 核磁共振谱与有机化合物分子结构之间的关系 核磁共振谱解析分子结构的方法 § 1 核磁共振的基本原理 1.1 原子核的自旋和自旋磁矩 量子力学和实验都证明原子核的自旋运动与自旋量子数 I 有关,而自旋量子数I 取决于原子的质量数(A)和原子序数(Z): 2 原子核是由中子与质子组成。质子与中子数为偶数的核,其自旋量子数I=0,没有自旋运动,例如12C、18O、32S等核。质子数与中子数其中之一为奇数I≠0,具有自旋现象,例如1H、13C、19F、31P、14N、35Cl等核。(质子数=核电荷数=原子序数) 自旋量子数I ≠ 0 的原子核都有自旋运动,并且核带有一定的正电荷。这些电荷也围绕着自旋轴旋转,从而产生循环电流,循环电流就会产生磁场。因此凡是I ≠ 0的原子核都会产生磁矩。其自旋磁矩 μ = γ P。μ是一个矢量,其方向与自旋轴重合;γ为磁旋比,代表磁核的性质,是核的特征常数。如,1H核的γ值为26.7519× 107 T-1s-1(每秒特斯拉,磁感应强度B的单位为特斯拉(T));13C核的γ值为6.7283×107 T-1s-1。P 为自旋角动量为: h— 普朗克常数。I— 自旋量子数。 有自旋磁矩的原子核通常称为磁性核。γ(磁旋比)值越大,核的磁性越强,检测灵敏度越高。 自旋量子数I ≠ 0 的原子核都有自旋磁矩存在,都有核磁共振现象。I = 1/2的原子核,电荷均匀地分布在原子核表面,核磁共振的谱线窄,是核磁共振研究最...