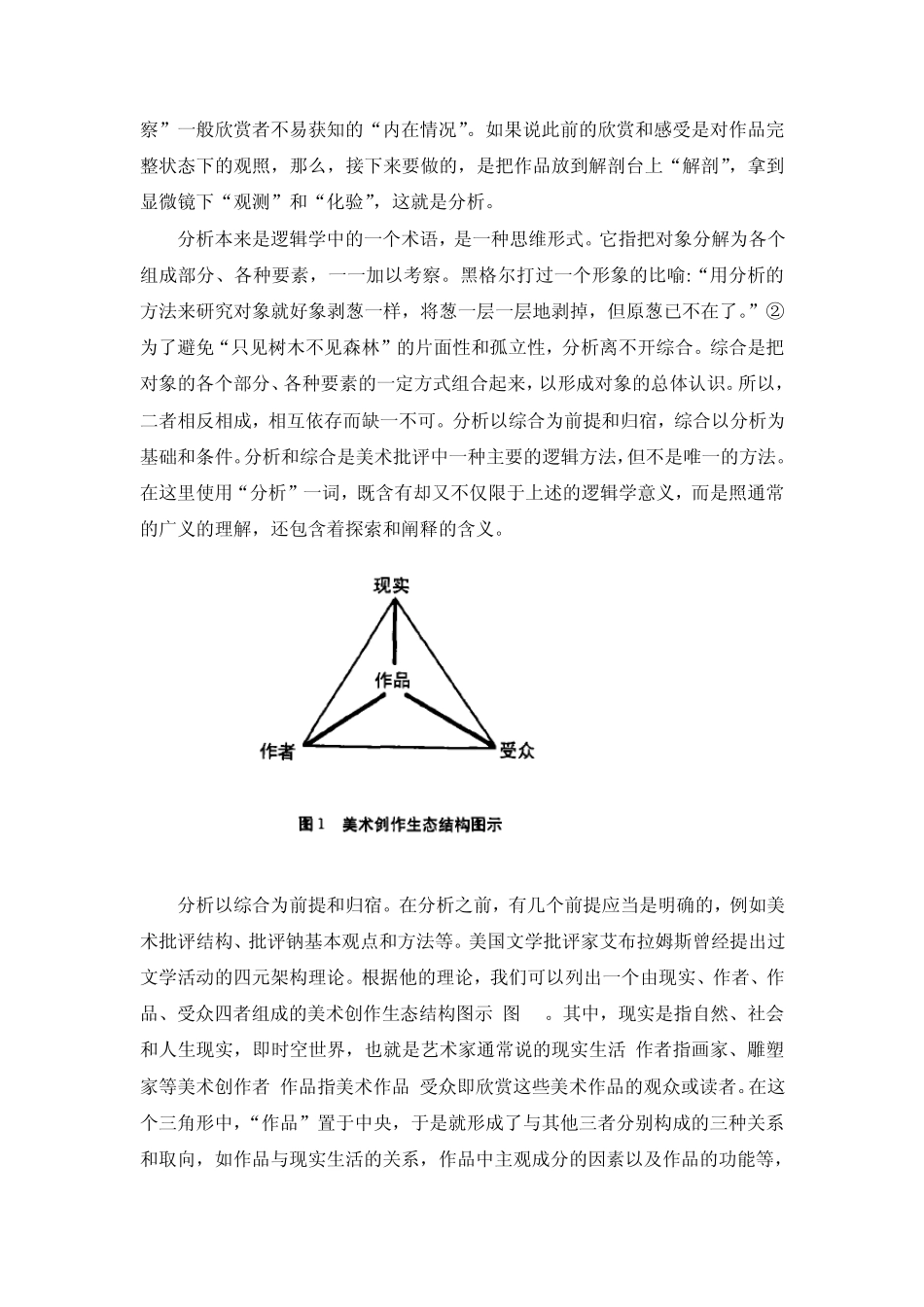

何谓“美术批评” 邓福星 何谓美术批评?这个看似不成问题的问题,实际上却常常出现问题。在报刊上,常见有太多捧场的文章,太多的套话和空话,太多的过分赞誉之辞令读者摇头。有些文章,深奥费解,引据经典,但却不关实际,坐而论道,读后使人不知所云。还有些文章,出语惊人,危言耸听,偏执激烈,强标新异,或者居高临下,过分苛求,不问青红,操刀必割口凡此种种问题,不仅出于文风,更主要的原因是背离了批评的宗旨和意义。美术批评不是一味的叫好,不是空泛的议论,不是情绪化的牢骚,也不是唯有挑剔和贬斥。美术批评,应该是对美术作品或其他对象的分析与评价,为此而已。 美术批评的对象通常是美术作品和美术家,也可以是一个艺术流派,一种风格,或者一种美术现象、思潮、倾向、问题,以及一种观点、一种提法或一个概念等,其中,主要是美术作品。 面对一件作品,批评家首先是对它的观赏和感受。批评始于观赏。批评家应该先是一个欣赏者,一个特殊的欣赏者,即应该具备敏锐的艺术感受力。英国艺术批评家克莱夫·贝尔说,艺术研究必须具备艺术的敏感性和明晰的思维能力,二者缺一不可。①有些批评文章所以鳖脚,往往不是因为作者不善于思考和表述,而在于缺乏对艺术的感受力。有许多创作家恰恰在这方面胜于某些批评家,他们能够用一两句生动的话说出自己独到的感受来。同画家一起看画时,我常常受到他们的启发。假如一个批评家缺乏艺术的敏感性或者忽视了感受作品这个环节,很难想象,他的批评会紧紧扣在“这一个”对象上。因此,作品给批评家的第一印象是十分重要的。如果作品使人感到平淡乏味,那么,这就注定对它的批评文章也将给人同样的感觉。倘若批评者对作品的印象是鲜明、强烈的,甚至受到感染,那么,就等于批评家触到了作品的重心,获得了批评的“立意”,好比画家找到了创作的 moti“母题”,有了原生细胞。将要写出的批评文章就有可能清晰、明确、切合实际,以至深人透辟。 欣赏及感受的过程,虽然也潜在地伴随着一定的理性思考,但理性分析和判别的主要阶段是在感受之后。批评家要通过一定的途径“绕到作品的背后”去“窥察”一般欣赏者不易获知的“内在情况”。如果说此前的欣赏和感受是对作品完整状态下的观照,那么,接下来要做的,是把作品放到解剖台上“解剖”,拿到显微镜下“观测”和“化验”,这就是分析。 分析本来是逻辑学中的一个术语,是一种思维形式。它指把对象分解为各个组成部分、各种要素,一一加以考...