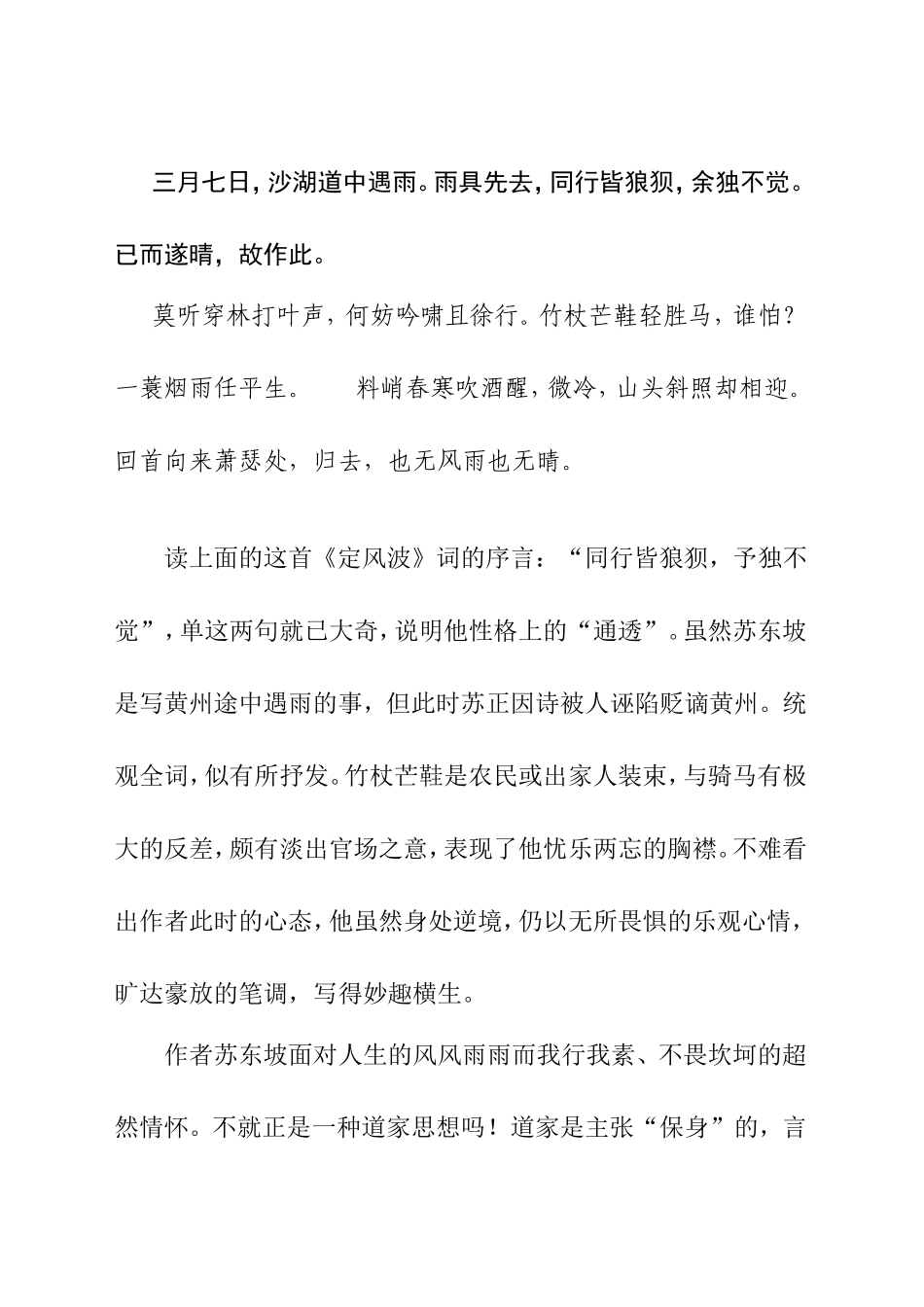

也无风雨也无晴-------读苏东坡《定风波》词有感苏东坡在才俊辈出的宋代,在诗、文、词、书、画等许多方面均取得了登峰造极的成就。是中国历史上少有的文学和艺术天才。苏东坡的诗现存约四千首,其诗内容广阔,风格多样,而以豪放为主,笔力纵横,穷极变幻苏东坡彩像,具有浪漫主义色彩,为宋诗发展开辟了新的道路。乌台诗案是影响苏东坡一生的重大事件。以乌台诗案为界,苏东坡的诗词作品在创作上有继承也有明显的差异。在贯穿始终的“归去”情结背后,人们看到诗人的笔触由少年般的无端喟叹,渐渐转向中年的无奈和老年的旷达——渐老渐熟,乃造平淡。其间大有庄子化蝶、物我皆忘之味。宋神宗元丰二年(1079),苏东坡因“乌台诗案”被捕下狱,苏东坡坐牢103天,几次濒临被砍头的境地。幸亏北宋在太祖赵匡胤年间即定下不杀士大夫的国策,苏东坡才算躲过一劫。被贬为黄州团练副使,虽然被降低官职,在精神上受到打击,可是这位老先生却处变不惊,他那开阔的胸襟,不为外物所困扰,用超脱人生的态度和乐观的情怀在黄州写下了许多精彩的名篇如:《定风波》(莫听穿林打叶声)、《大江东去·赤壁怀古》、《卜算子》(缺月挂疏桐)、《念奴娇·中秋》《前后赤壁赋》……等等。这些脍炙人口的诗词和文章熠熠生辉,成为我国文学史上的宝贵财富。现在就单举这首《定风波》来说吧,虽然词写的是在途中遇雨是一件极其平常的事情,但他却在这件常事之中蕴含着自己的处世精神。表示自己不为外物所动,不为忧患所扰,潜伏着一种积极的哲理。对任何变幻都能泰然处之,履险如夷。没有大气魄、大见识和大学问者决不能写出这样的好词出来。近代词人郑文焯在《手批东坡乐府》中说:“此足征是翁坦荡之怀,顺天而动。琢句亦瘦逸,能道眼前景,以曲笔直写胸臆,倚声能事尽之矣。”现在先来欣赏这首词和他在词前的一段小序吧:三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。料峭春寒吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。读上面的这首《定风波》词的序言:“同行皆狼狈,予独不觉”,单这两句就已大奇,说明他性格上的“通透”。虽然苏东坡是写黄州途中遇雨的事,但此时苏正因诗被人诬陷贬谪黄州。统观全词,似有所抒发。竹杖芒鞋是农民或出家人装束,与骑马有极大的反差,颇有淡出官场之意,表现了他忧乐两忘的胸襟。不难看出作者此时的心态,他虽然身处逆境,仍以无所畏惧的乐观心情,旷达豪放的笔调,写得妙趣横生。作者苏东坡面对人生的风风雨雨而我行我素、不畏坎坷的超然情怀。不就正是一种道家思想吗!道家是主张“保身”的,言及“保身”思想时,必须要考虑到杨朱学派的影响,以及《庄子》外篇、杂篇的一些内容是否出于后学之手等问题,但有一点是十分清楚的,即无论是道家的“保身”还是杨朱的“贵身”,原本都是对人生价值观的阐发。儒道释文化与中国文学培训作业江岸区新建小学朱文胜向人还道本无言-------读苏东坡《无言亭》诗有感在北宋词坛上,苏东坡突破词必香软的樊篱,创作了一批风貌一新的词章,为词体的长足发展开拓了道路。从今存东坡词来看,苏东坡对词体的革新是多方面的。苏东坡扩大了词反映社会生活的功能,苏东坡不仅用词写爱情、离别、旅况等传统题材,而且还用词抒写报国壮志、农村生活、贬居生涯等,扩大了词境。他以健笔刻画英气勃勃的人物形象,来寄托立功报国的壮志豪情,如〔江城子〕“老夫聊发少年狂”等篇。在词中,他更多地倾入自我,表现个性。〔满江红〕“江汉西来”即景怀古,用祢衡的遭遇暗寓愤懑不平的感慨;〔定风波〕“莫听穿林打叶声”借日常生活小事,反映不畏坎坷、泰然自处的生活态度。而在徐州写的五首《浣溪沙》,则以清新隽秀的语言,生动地描绘了农村生产和生活小景,描绘了黄童、白叟、采桑姑、缫丝娘、卖瓜人等各式各样的农村人物。可以说,凡能写进诗文中的生活内容,苏东坡都可以用词来表达。苏词在笔力和体制上有所创变。他以写诗的豪迈气势和劲拔笔力来写词,格调大都雄健顿挫、激昂排宕。如〔八声甘...