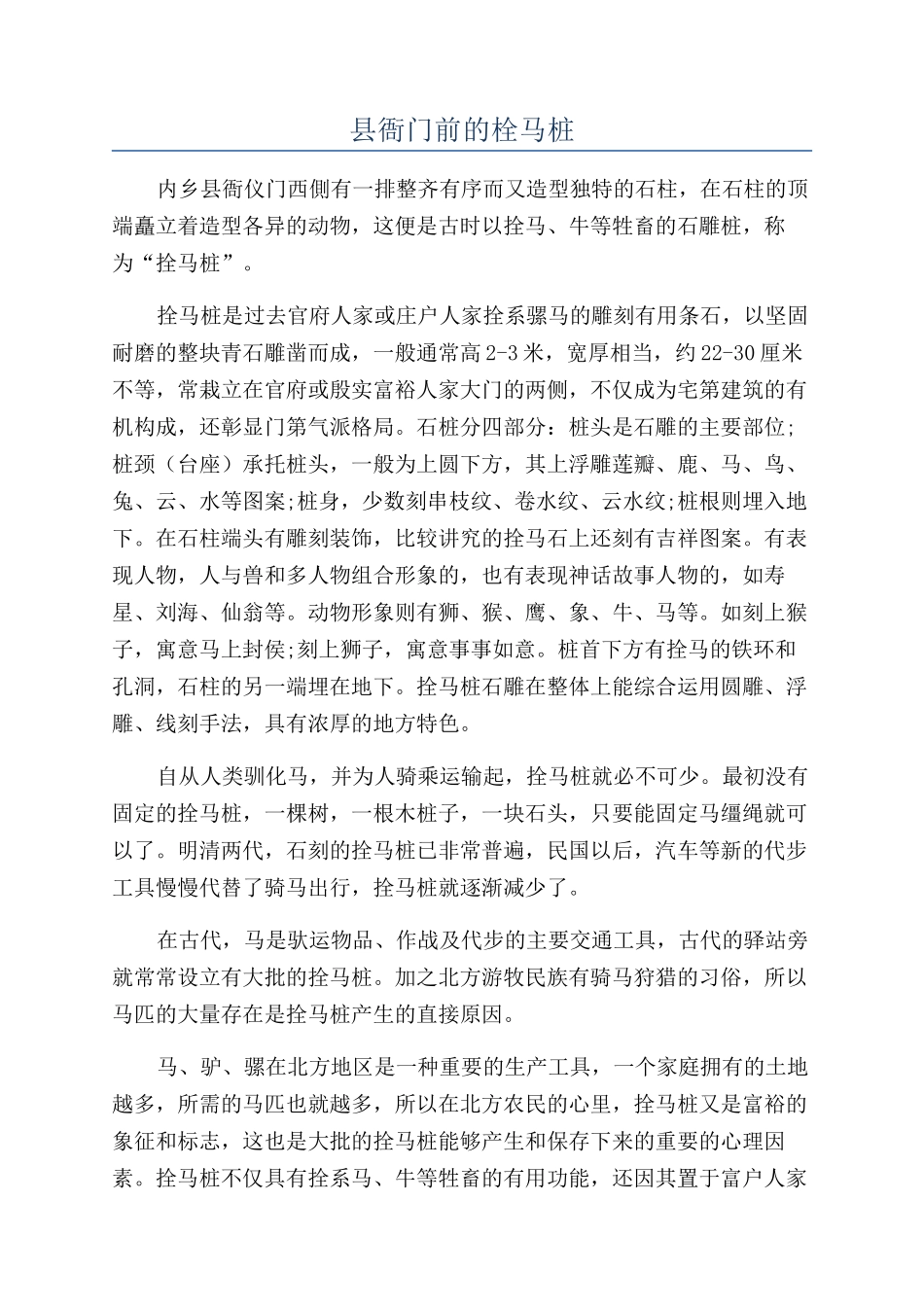

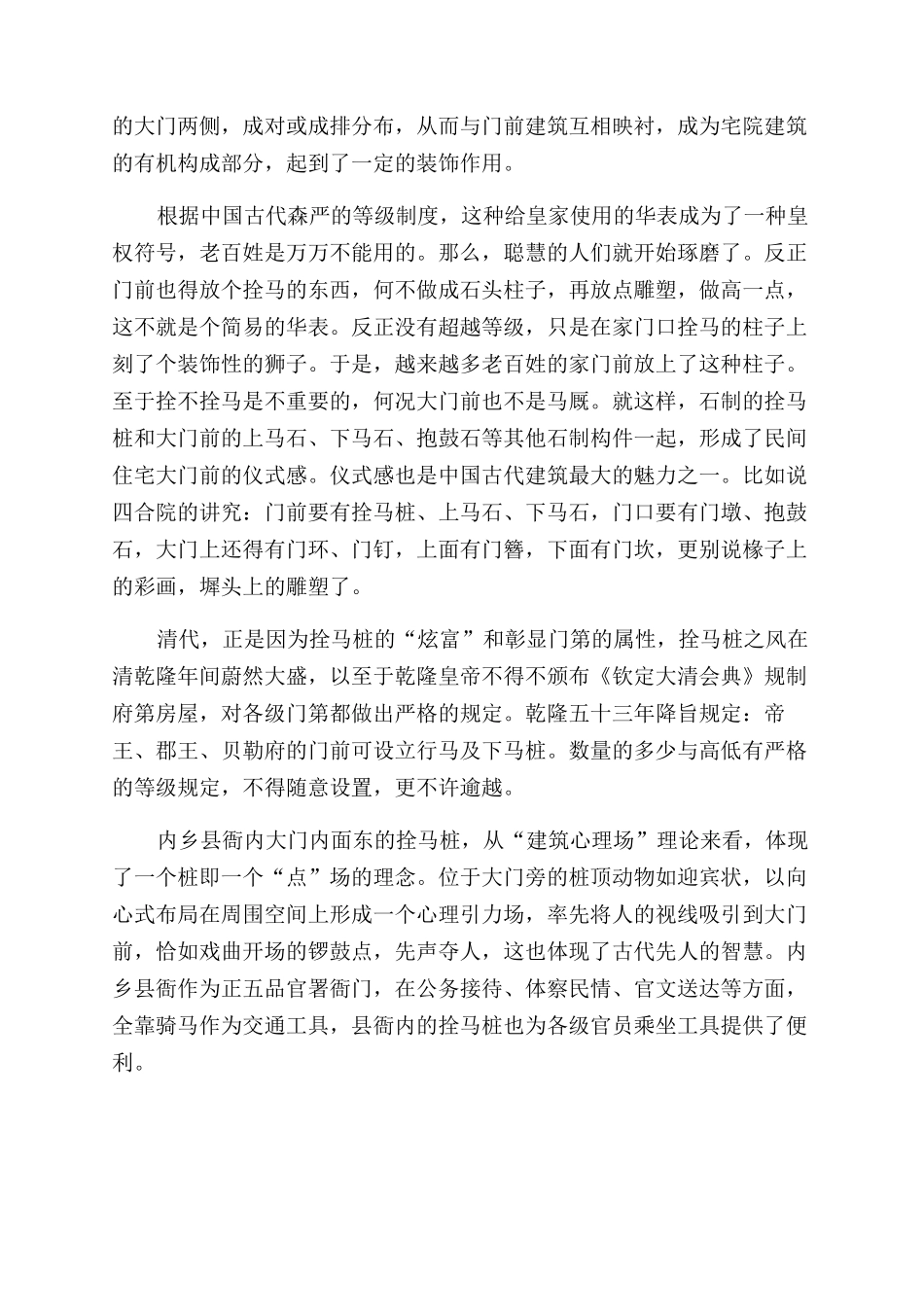

县衙门前的栓马桩内乡县衙仪门西側有一排整齐有序而又造型独特的石柱,在石柱的顶端矗立着造型各异的动物,这便是古时以拴马、牛等牲畜的石雕桩,称为“拴马桩”。拴马桩是过去官府人家或庄户人家拴系骡马的雕刻有用条石,以坚固耐磨的整块青石雕凿而成,一般通常高 2-3 米,宽厚相当,约 22-30 厘米不等,常栽立在官府或殷实富裕人家大门的两侧,不仅成为宅第建筑的有机构成,还彰显门第气派格局。石桩分四部分:桩头是石雕的主要部位;桩颈(台座)承托桩头,一般为上圆下方,其上浮雕莲瓣、鹿、马、鸟、兔、云、水等图案;桩身,少数刻串枝纹、卷水纹、云水纹;桩根则埋入地下。在石柱端头有雕刻装饰,比较讲究的拴马石上还刻有吉祥图案。有表现人物,人与兽和多人物组合形象的,也有表现神话故事人物的,如寿星、刘海、仙翁等。动物形象则有狮、猴、鹰、象、牛、马等。如刻上猴子,寓意马上封侯;刻上狮子,寓意事事如意。桩首下方有拴马的铁环和孔洞,石柱的另一端埋在地下。拴马桩石雕在整体上能综合运用圆雕、浮雕、线刻手法,具有浓厚的地方特色。自从人类驯化马,并为人骑乘运输起,拴马桩就必不可少。最初没有固定的拴马桩,一棵树,一根木桩子,一块石头,只要能固定马缰绳就可以了。明清两代,石刻的拴马桩已非常普遍,民国以后,汽车等新的代步工具慢慢代替了骑马出行,拴马桩就逐渐减少了。在古代,马是驮运物品、作战及代步的主要交通工具,古代的驿站旁就常常设立有大批的拴马桩。加之北方游牧民族有骑马狩猎的习俗,所以马匹的大量存在是拴马桩产生的直接原因。马、驴、骡在北方地区是一种重要的生产工具,一个家庭拥有的土地越多,所需的马匹也就越多,所以在北方农民的心里,拴马桩又是富裕的象征和标志,这也是大批的拴马桩能够产生和保存下来的重要的心理因素。拴马桩不仅具有拴系马、牛等牲畜的有用功能,还因其置于富户人家的大门两侧,成对或成排分布,从而与门前建筑互相映衬,成为宅院建筑的有机构成部分,起到了一定的装饰作用。根据中国古代森严的等级制度,这种给皇家使用的华表成为了一种皇权符号,老百姓是万万不能用的。那么,聪慧的人们就开始琢磨了。反正门前也得放个拴马的东西,何不做成石头柱子,再放点雕塑,做高一点,这不就是个简易的华表。反正没有超越等级,只是在家门口拴马的柱子上刻了个装饰性的狮子。于是,越来越多老百姓的家门前放上了这种柱子。至于拴不拴马是不重要的,何况大门前也不是马厩。...