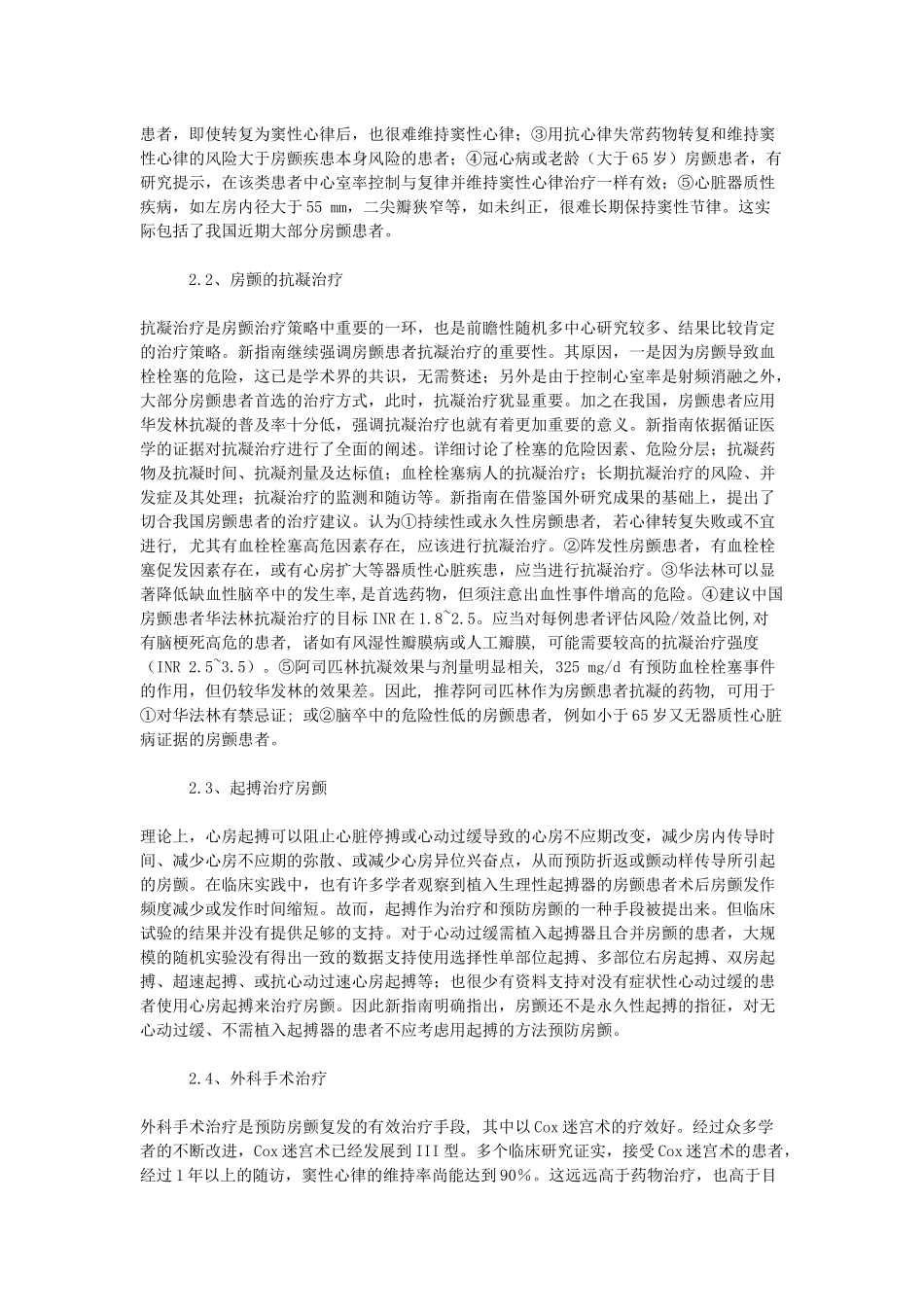

一、房颤发生的机制房颤的机制一直未得到彻底阐明,经典的学说包括多发子波折返、自旋波折返和局灶激动学说,在很长的时间内只是假设或仅仅在动物试验上得到证实,前两种学说似乎更受关注,通过动物模型,房颤发作时的多发子波折返和自旋波折返都得到了证实,但这到底是房颤发生的原因,还是房颤发生的结果,一直存在争论。新近房颤机制的研究则几乎完全是由临床实践主导的。2006年新指南关于房颤机制的论述简明但很好地体现了近年临床实践尤其是射频消融和基础研究相互促进得出的研究成果。1988年,法国学者Haissaguerre等发现,心房及肺静脉内的异位兴奋灶发放的快速冲动可以导致房颤的发生,而消融这些异位兴奋灶可以使房颤得到根治,证实了单个的异位兴奋灶可以是房颤发生的原因并提出了局灶性房颤的概念,局灶激动学说受到了应有的重视,敏感的学者意识到肺静脉肌袖(myocardiumsleeves)可能和房颤的发生存在密切关系。随后的研究中,在入心大静脉肌袖以及心房某些特殊组织如界嵴内都发现了类起搏细胞(Pcell),这些细胞由于各种因素导致自律性异常或触发活动是房颤发生的重要始动机制,这是首次对房颤的发生机制有一个较为完整的解释。同时,也反过来为射频消融治疗房颤提供了坚实的理论基础。随着射频消融术的发展,点消融演化成节段性肺静脉电隔离术(segmentalpulmonaryveinisolation),通过消融肺静脉和左心房之间的电连接突破点,形成肺静脉-左心房的完全电隔离。Haissaguerre等早期就发现异位兴奋灶90%~95%以上位于肺静脉内,从理论上,这种方法应当可以使相应数量的房颤得到根治,但实际上并非如此。即使达到了肺静脉的完全电隔离,甚至同时标测消融了其他部位的兴奋灶,该术式对房颤的成功率也没有达到这个水准,而且对持续性和永久性房颤的成功率远远不及阵发性房颤。这使人们认识到房颤的机制的复杂性。目前认为,异位兴奋灶只是房颤发生的触发机制,而房颤得以维持,有赖于心房基质。由于各种病理生理原因,心房肌纤维化、排列紊乱、各向异性,心肌细胞超微结构的改变,心肌细胞离子通道异常等可能都是使房颤得以维持的重要因素。在房颤的维持阶段,多子波折返可能成为主要机制。以往的研究已经发现,肺静脉肌袖和心房交界处的心肌排列紊乱、呈现显著的各向异性;有学者研究了右心房异位兴奋灶的分布,发现了一个有趣的现象,即它们大部分位于上腔静脉-界嵴-冠状静脉窦这一连线上,究其原因,可能和腔静脉、界嵴、冠状静脉窦等特殊部位的结构不规则,心肌细胞排列相对无序有关。这些都为折返提供了条件,使多子波折返或主导母环伴颤动样传导(fibrillatoryconduction)成为可能。对房颤触发机制和维持机制的深入认识,不仅有助于理解目前射频消融对于不同类型房颤治疗效果的差异,也为探索更有效的消融径线提供了思路。依据这些认识,可以发现单纯隔离肺静脉或入心大静脉不足以消除房颤赖以维持的基质。尤其是伴有心房扩大等器质性心脏疾患的永久性房颤,可能已经不依赖于肺静脉内的触发灶而自我维持。Pappone等在CARTO标测系统指导下行左心房基质改良术,在隔离肺静脉的同时对左心房基质进行消融,获得了成功,尤其是对持续性和永久性房颤的治疗获得了显著的进展。对房颤机制另一方面的认识――自主神经机制,也在射频消融中得到验证并深化。虽然Coumel早在1989年就提出了神经性房颤的概念,但直到近年,射频消融才给予了强有力的佐证。Nademanee等人首先提示改变心脏植物神经的张力可以达到预防房颤发生的目的,在迷走神经分布区域消融可以终止和预防房颤发生。Pappone等发现,去迷走神经治疗对左房基质改良术的结果有显著影响。接受左房基质改良术的患者,如果同时接受去迷走神经治疗,术后复发率仅为1%,否则高达15%。去迷走神经治疗作为一种辅助治疗方法已经被许多电生理中心采用。二、循证医学的证据成为房颤治疗的主要依据临床实践要以循证医学的证据作为依据,新技术的开展要在循证医学的基础上进行并最终通过循证医学验证其有效性。2006年的房颤治疗指南充分体现了这个观点,在房颤的治疗中,采信了近年众多循证医学的研究成果,相对以前的指...