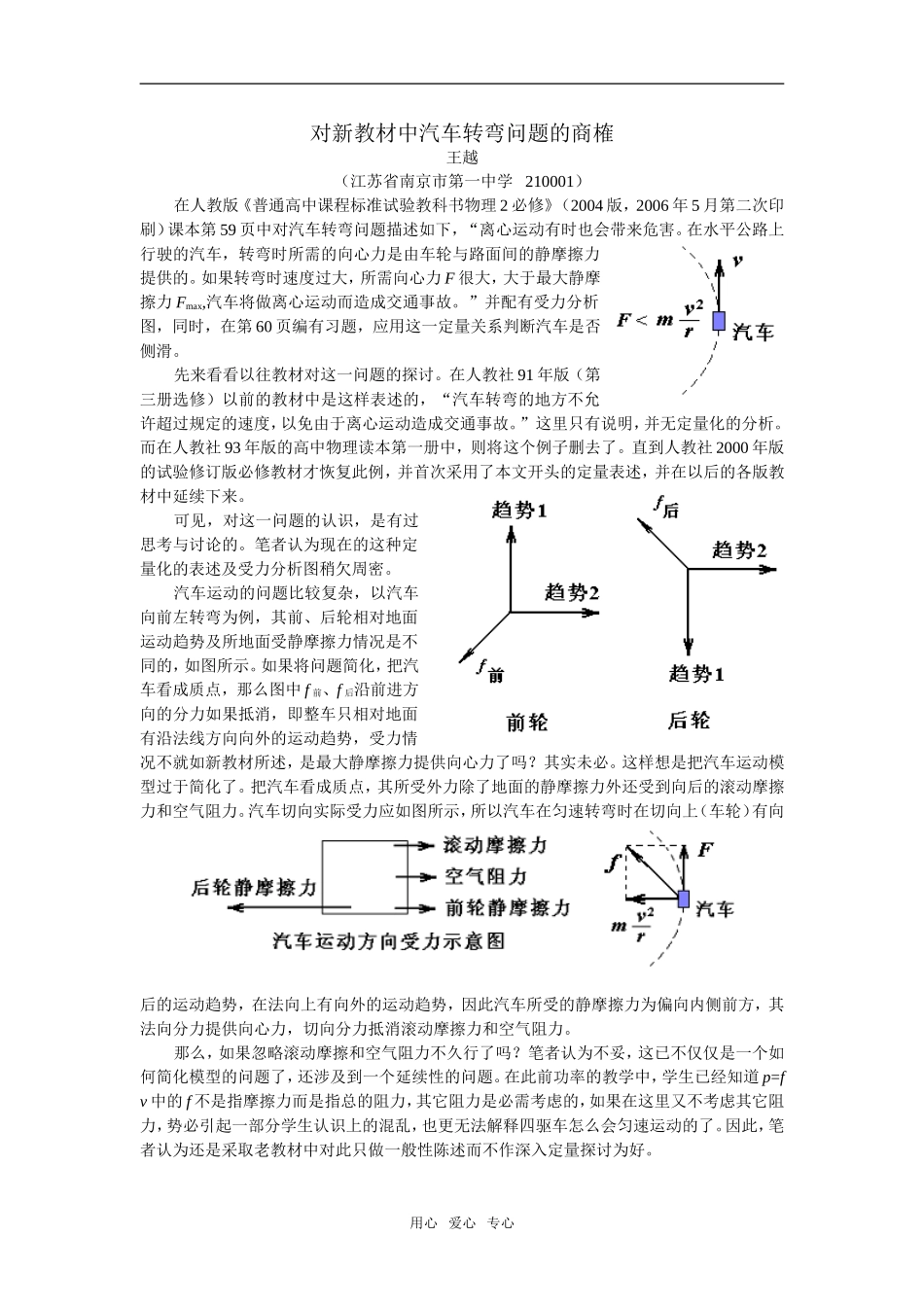

对新教材中汽车转弯问题的商榷王越(江苏省南京市第一中学 210001)在人教版《普通高中课程标准试验教科书物理 2 必修》(2004 版,2006 年 5 月第二次印刷)课本第 59 页中对汽车转弯问题描述如下,“离心运动有时也会带来危害。在水平公路上行驶的汽车,转弯时所需的向心力是由车轮与路面间的静摩擦力提供的。如果转弯时速度过大,所需向心力 F 很大,大于最大静摩擦力 Fmax,汽车将做离心运动而造成交通事故。”并配有受力分析图,同时,在第 60 页编有习题,应用这一定量关系判断汽车是否侧滑。先来看看以往教材对这一问题的探讨。在人教社 91 年版(第三册选修)以前的教材中是这样表述的,“汽车转弯的地方不允许超过规定的速度,以免由于离心运动造成交通事故。”这里只有说明,并无定量化的分析。而在人教社 93 年版的高中物理读本第一册中,则将这个例子删去了。直到人教社 2000 年版的试验修订版必修教材才恢复此例,并首次采用了本文开头的定量表述,并在以后的各版教材中延续下来。可见,对这一问题的认识,是有过思考与讨论的。笔者认为现在的这种定量化的表述及受力分析图稍欠周密。汽车运动的问题比较复杂,以汽车向前左转弯为例,其前、后轮相对地面运动趋势及所地面受静摩擦力情况是不同的,如图所示。如果将问题简化,把汽车看成质点,那么图中 f 前、f 后沿前进方向的分力如果抵消,即整车只相对地面有沿法线方向向外的运动趋势,受力情况不就如新教材所述,是最大静摩擦力提供向心力了吗?其实未必。这样想是把汽车运动模型过于简化了。把汽车看成质点,其所受外力除了地面的静摩擦力外还受到向后的滚动摩擦力和空气阻力。汽车切向实际受力应如图所示,所以汽车在匀速转弯时在切向上(车轮)有向后的运动趋势,在法向上有向外的运动趋势,因此汽车所受的静摩擦力为偏向内侧前方,其法向分力提供向心力,切向分力抵消滚动摩擦力和空气阻力。那么,如果忽略滚动摩擦和空气阻力不久行了吗?笔者认为不妥,这已不仅仅是一个如何简化模型的问题了,还涉及到一个延续性的问题。在此前功率的教学中,学生已经知道 p=f v 中的 f 不是指摩擦力而是指总的阻力,其它阻力是必需考虑的,如果在这里又不考虑其它阻力,势必引起一部分学生认识上的混乱,也更无法解释四驱车怎么会匀速运动的了。因此,笔者认为还是采取老教材中对此只做一般性陈述而不作深入定量探讨为好。用心 爱心 专心