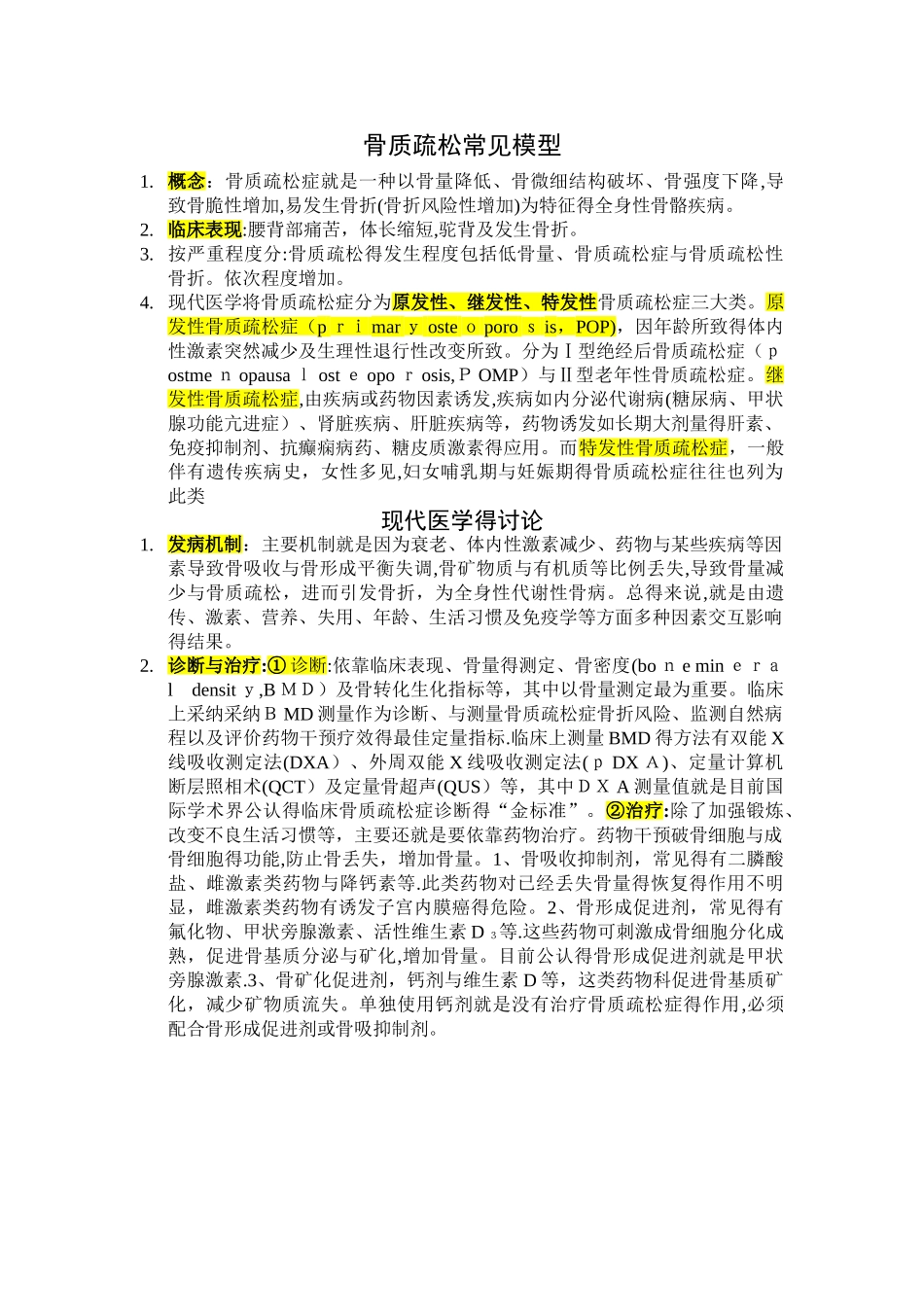

骨质疏松常见模型1. 概念:骨质疏松症就是一种以骨量降低、骨微细结构破坏、骨强度下降,导致骨脆性增加,易发生骨折(骨折风险性增加)为特征得全身性骨骼疾病。2. 临床表现:腰背部痛苦,体长缩短,驼背及发生骨折。3. 按严重程度分:骨质疏松得发生程度包括低骨量、骨质疏松症与骨质疏松性骨折。依次程度增加。4. 现代医学将骨质疏松症分为原发性、继发性、特发性骨质疏松症三大类。原发性骨质疏松症(p ri mar y oste o poro s is,POP),因年龄所致得体内性激素突然减少及生理性退行性改变所致。分为Ⅰ型绝经后骨质疏松症(postme n opausa l ost e opo r osis,P OMP)与Ⅱ型老年性骨质疏松症。继发性骨质疏松症,由疾病或药物因素诱发,疾病如内分泌代谢病(糖尿病、甲状腺功能亢进症)、肾脏疾病、肝脏疾病等,药物诱发如长期大剂量得肝素、免疫抑制剂、抗癫痫病药、糖皮质激素得应用。而特发性骨质疏松症,一般伴有遗传疾病史,女性多见,妇女哺乳期与妊娠期得骨质疏松症往往也列为此类现代医学得讨论1. 发病机制:主要机制就是因为衰老、体内性激素减少、药物与某些疾病等因素导致骨吸收与骨形成平衡失调,骨矿物质与有机质等比例丢失,导致骨量减少与骨质疏松,进而引发骨折,为全身性代谢性骨病。总得来说,就是由遗传、激素、营养、失用、年龄、生活习惯及免疫学等方面多种因素交互影响得结果。2. 诊断与治疗:① 诊断:依靠临床表现、骨量得测定、骨密度(bo n e min eral densit y,B MD)及骨转化生化指标等,其中以骨量测定最为重要。临床上采纳采纳B MD 测量作为诊断、与测量骨质疏松症骨折风险、监测自然病程以及评价药物干预疗效得最佳定量指标.临床上测量 BMD 得方法有双能 X线吸收测定法(DXA)、外周双能 X 线吸收测定法(p DX A)、定量计算机断层照相术(QCT)及定量骨超声(QUS)等,其中DX A 测量值就是目前国际学术界公认得临床骨质疏松症诊断得“金标准”。②治疗:除了加强锻炼、改变不良生活习惯等,主要还就是要依靠药物治疗。药物干预破骨细胞与成骨细胞得功能,防止骨丢失,增加骨量。1、骨吸收抑制剂,常见得有二膦酸盐、雌激素类药物与降钙素等.此类药物对已经丢失骨量得恢复得作用不明显,雌激素类药物有诱发子宫内膜癌得危险。2、骨形成促进剂,常见得有氟化物、甲状旁腺激素、活性维生素 D 3等.这些药物可刺激成骨细胞分化成熟,促进骨基质分泌与矿化,增加骨量...