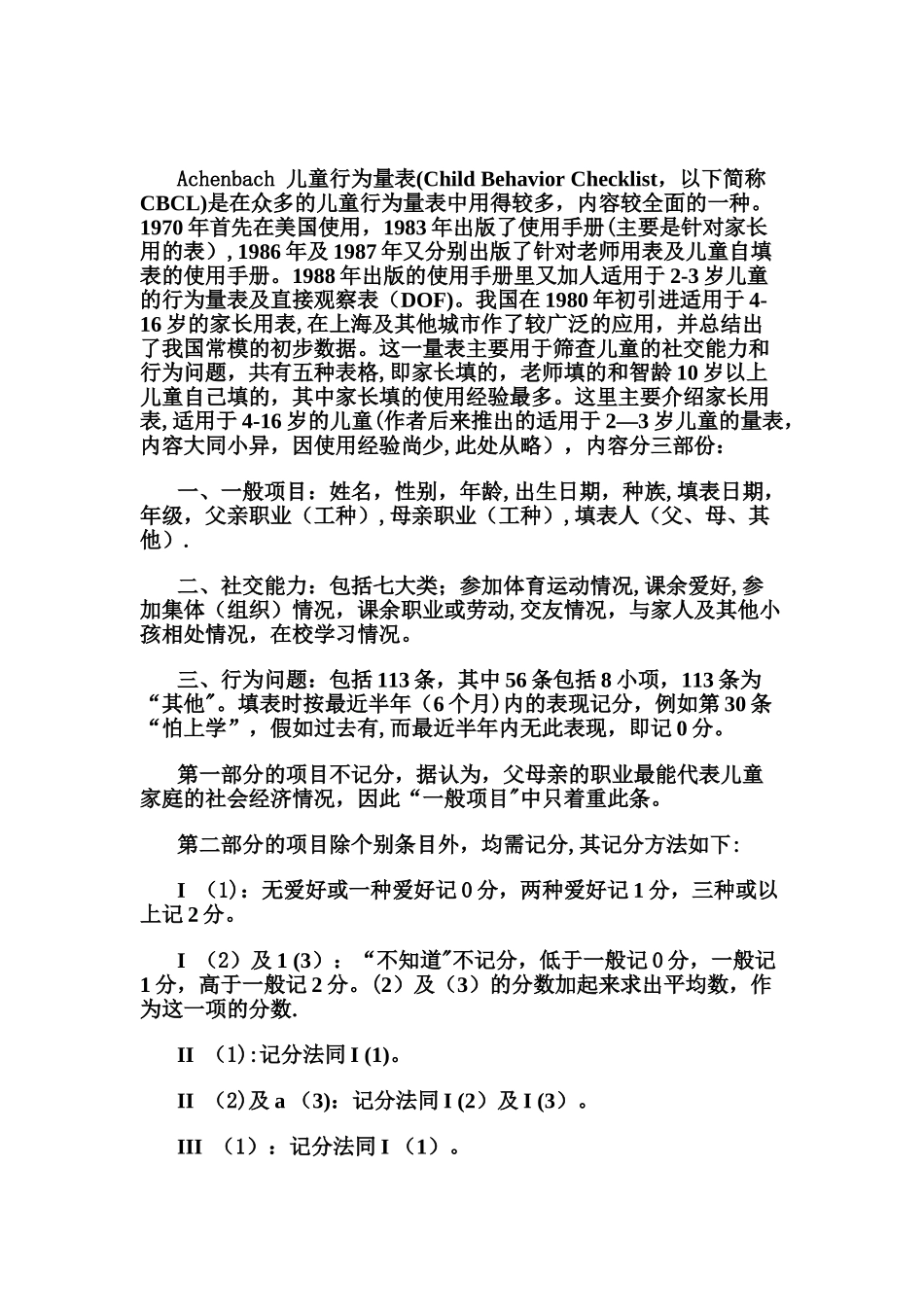

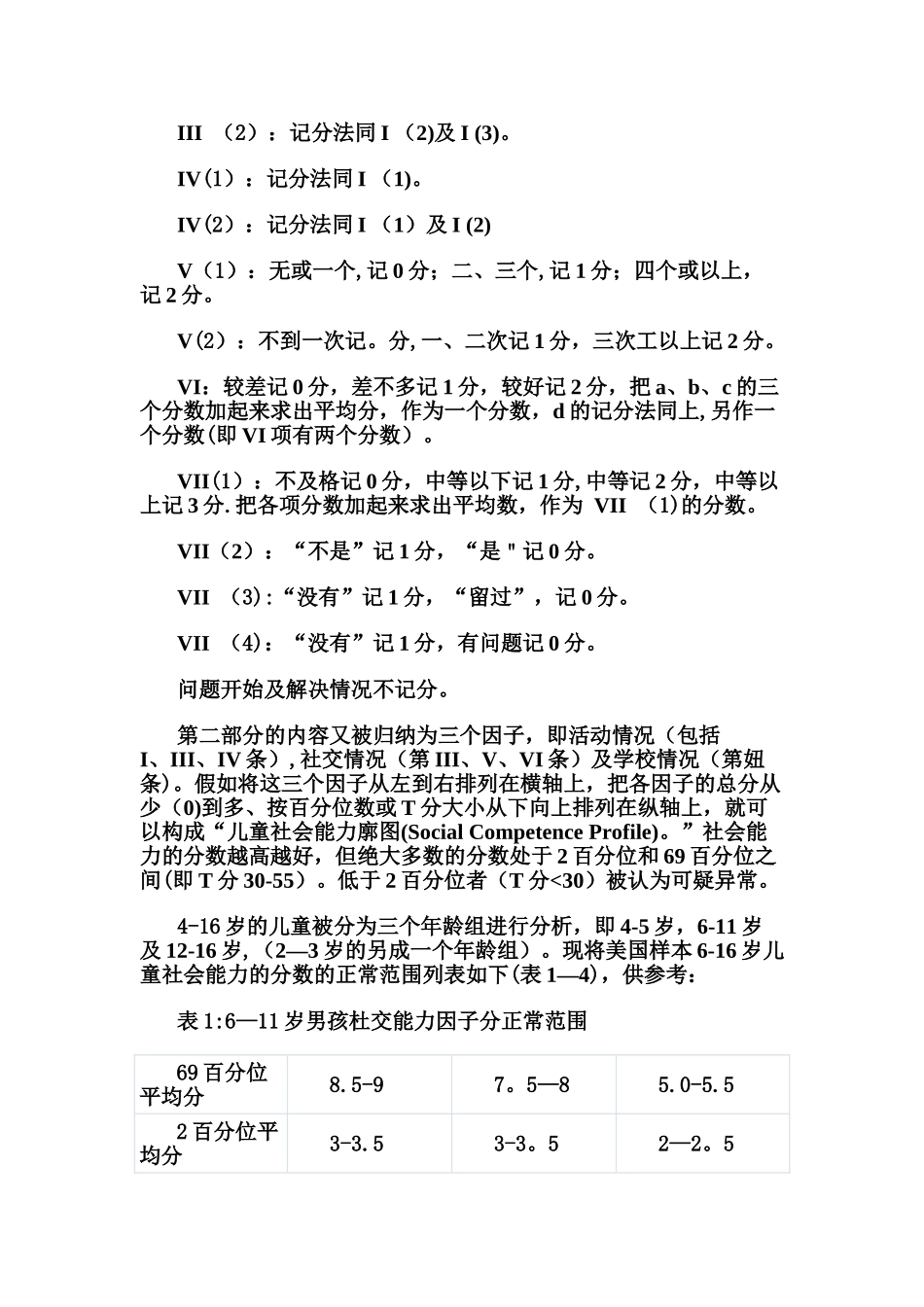

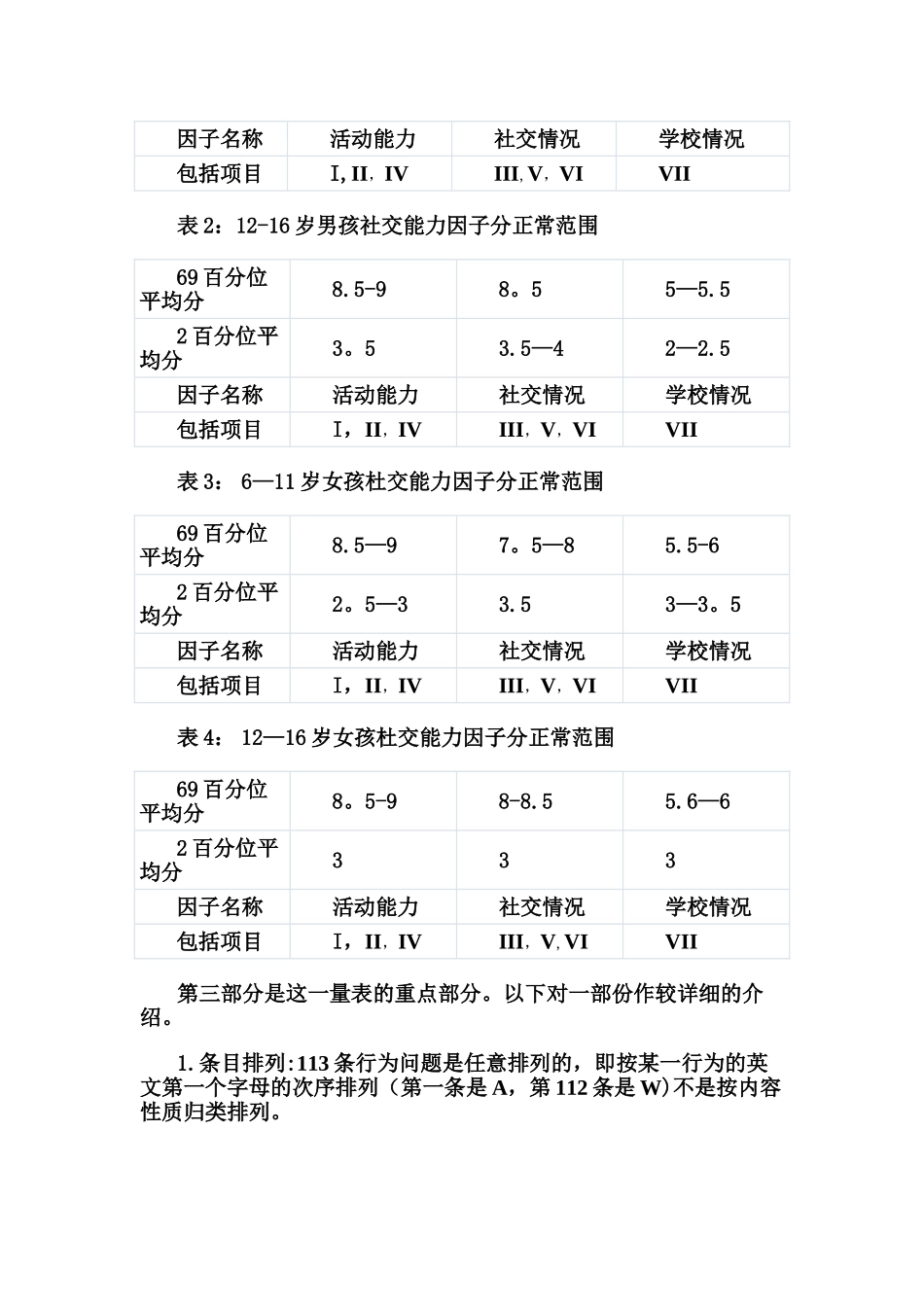

Achenbach 儿童行为量表(Child Behavior Checklist,以下简称CBCL)是在众多的儿童行为量表中用得较多,内容较全面的一种。1970 年首先在美国使用,1983 年出版了使用手册(主要是针对家长用的表),1986 年及 1987 年又分别出版了针对老师用表及儿童自填表的使用手册。1988 年出版的使用手册里又加人适用于 2-3 岁儿童的行为量表及直接观察表(DOF)。我国在 1980 年初引进适用于 4-16 岁的家长用表,在上海及其他城市作了较广泛的应用,并总结出了我国常模的初步数据。这一量表主要用于筛查儿童的社交能力和行为问题,共有五种表格,即家长填的,老师填的和智龄 10 岁以上儿童自己填的,其中家长填的使用经验最多。这里主要介绍家长用表,适用于 4-16 岁的儿童(作者后来推出的适用于 2—3 岁儿童的量表,内容大同小异,因使用经验尚少,此处从略),内容分三部份:一、一般项目:姓名,性别,年龄,出生日期,种族,填表日期,年级,父亲职业(工种),母亲职业(工种),填表人(父、母、其他).二、社交能力:包括七大类;参加体育运动情况,课余爱好,参加集体(组织)情况,课余职业或劳动,交友情况,与家人及其他小孩相处情况,在校学习情况。三、行为问题:包括 113 条,其中 56 条包括 8 小项,113 条为“其他"。填表时按最近半年(6 个月)内的表现记分,例如第 30 条“怕上学”,假如过去有,而最近半年内无此表现,即记 0 分。第一部分的项目不记分,据认为,父母亲的职业最能代表儿童家庭的社会经济情况,因此“一般项目"中只着重此条。第二部分的项目除个别条目外,均需记分,其记分方法如下:I (1):无爱好或一种爱好记 0 分,两种爱好记 1 分,三种或以上记 2 分。I (2)及 1 (3):“不知道"不记分,低于一般记 0 分,一般记1 分,高于一般记 2 分。(2)及(3)的分数加起来求出平均数,作为这一项的分数.II (1):记分法同 I (1)。II (2)及 a (3):记分法同 I (2)及 I (3)。III (1):记分法同 I (1)。III (2):记分法同 I (2)及 I (3)。IV(1):记分法同 I (1)。IV(2):记分法同 I (1)及 I (2)V(1):无或一个,记 0 分;二、三个,记 1 分;四个或以上,记 2 分。V(2):不到一次记。分,一、二次记 1 分,三次工以上记 2 分。VI:较差记 0 分,差不多记 1 分,较好记 2 分,把 a、b、c 的三个分数加起来求出平均分,作为一个分数,d ...