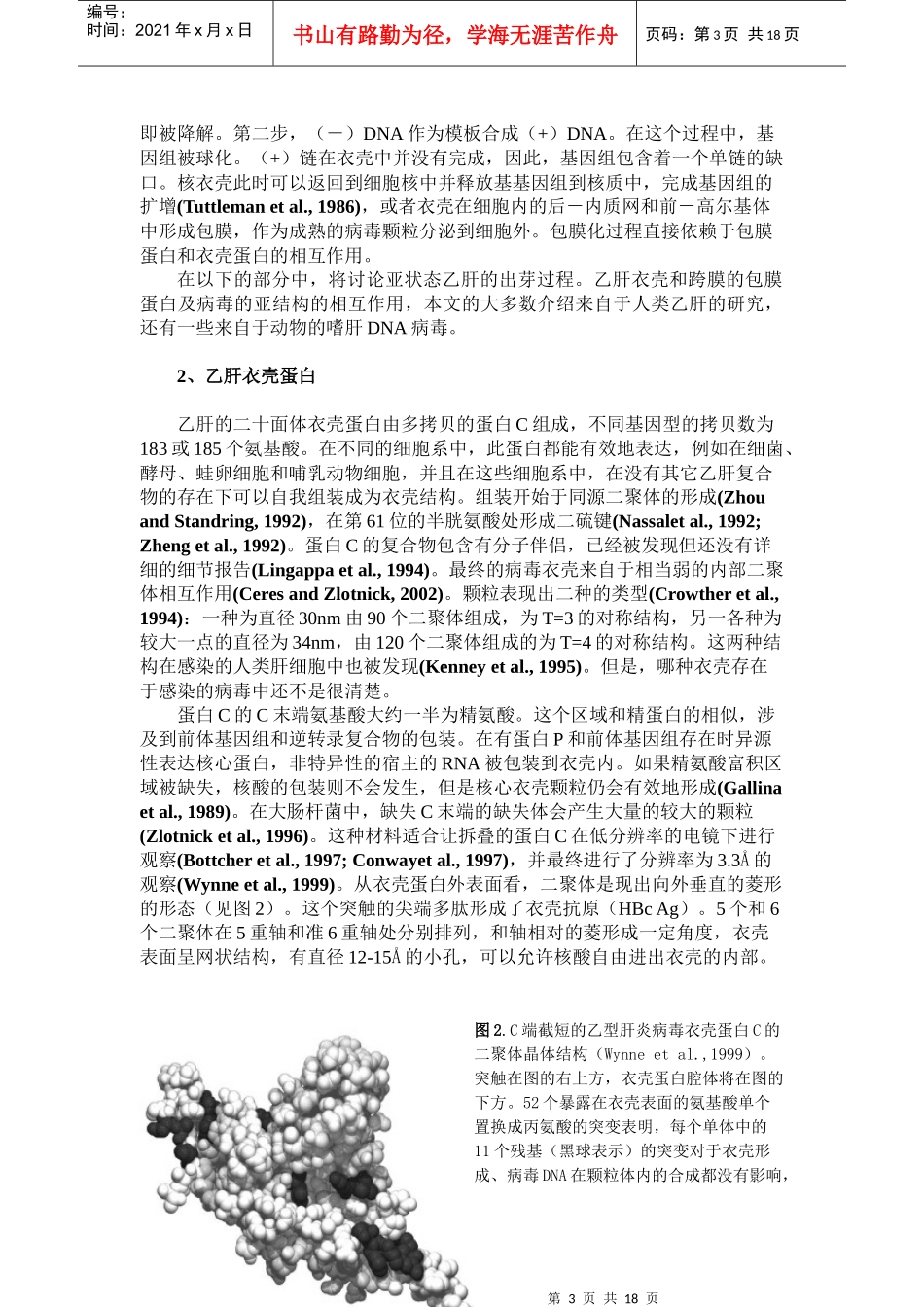

第1页共18页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共18页原文:EnvelopmentofthehepatitisBvirusnucleocapsid作者:VOLKERBRUSS作者单位:DepartmentofMedicalMicrobiology,UniversityofGottingen,D-37075Gottingen,Germany发表刊物:VirusResearch106(2004)199–209以下为中文翻译稿:乙型肝炎病毒核壳的包膜化过程摘要:乙型肝炎病毒(HBV)是一种二十面体的有包膜的DNA病毒,其复制具逆转录过程。HBV衣壳的晶体结构也已经阐明,其组分为有一种蛋白(C蛋白)构成,衣壳直径为36nm。病毒的包膜含有三种多次跨膜的蛋白(S,M和L蛋白),并且这些蛋白有着共同的C端。这些包膜蛋白不仅作为病毒包膜的组分从感染的细胞中释放,大多数还组装成一种直径22nm的不含衣壳的亚病毒脂蛋白颗粒从细胞中释放,它的量超过所需的一万倍。病毒衣壳的组装发生在胞质中,3.5kb的RNA分子及一些病毒和细胞因子也被一起包装进去。这种新形成的衣壳不能被有效包膜进去。在衣壳腔体内的病毒DNA基因组的逆转录合成的发生需要形成一种出芽复合物的状态。包膜化过程发生在高尔基前体复合物的结构中。这个过程需要S和L蛋白,而不需要M蛋白。L蛋白形成两个不同的跨膜结构。在细胞质一侧的膜上,此蛋白N一端一部分的异构是形成出芽结构必需条件。在这个区域,一个长22个氨基酸的区段的遗传学图谱已经完成,被证实是在形态发生过程有着重要作用。这个区域大概介导了与衣壳的联系。第二个结构域是在S蛋白的细胞质侧的环状区域。一个相似的基因特征在两小的衣壳白表面区域被发现,它大概还介导了在包装过程中与包膜蛋白的相互作用。前言:乙肝病毒是嗜肝DNA病毒科的代表种,这个科由一小类有包膜的DNA病毒组成,它们为二十面体结构,在特异性宿主的肝细胞中经过逆转录过程复制(GanemandSchneider,2001)。这个科的一些成员可以感染哺乳类,例如土拔鼠肝炎病毒(WHV),或者鸟类,例如鸭乙肝病毒(DHBV),此病毒作为了重要的乙肝感染研究模型。病毒DNA基因组相对较小(大约3kb),它仅有4个(为哺乳类病毒),或3个(为鸟类病毒)开放阅读框(见图1)。因此,嗜肝DNA病毒颗粒仅由少数不同的病毒蛋白组成,一种蛋白形成衣壳外层蛋白,一种形成逆转录酶,另外两种或三种蛋白则构成包膜组分。这些少量的结构蛋白使肝炎病毒成为了一种在研究二十面体病毒包装过程中相当适合的模型(Nassal,1996)。图1.乙型肝炎病毒基因组。长3221bp的环第2页共18页第1页共18页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共18页形HBV基因组,带有4个开放阅读框(黑粗线表示),分别为C、E、P和X。它们编码衣壳蛋白、结构蛋白、逆转录酶和一种调节蛋白。白色箭头表示起始密码。启动子(C、PS1、PS2和X)用黑色箭头表示,单一的Poly(A)加尾信号用长方盒表示。开放阅读框E产生三个同尾蛋白(S、M和L),用细线表示。包膜蛋白区域前体S1、S2和S也在图中标示。乙肝导致了人类肝脏的感染和发炎(HollingerandLiang,2001)。在世界范围内,超过3亿的人是乙肝携带者。病毒的传播依靠亲本的途径,例如母亲生产婴儿,通过静脉的吸毒方式以及性交过程。不仅仅因为它们在医疗中的重要作用,而且因为它们独特的生物学和小的基因级结构,嗜肝DNA病毒在过去被广泛研究。在研究过程中遇到的主要障碍是缺少感染乙肝的小的实验动物模型,一直到现在,也还是缺少一种有感染性的细胞系(Griponetal.,2002)。庆幸的是,来自于肝癌细胞的细胞系,例如HepG2和Huh7,当它们转染进病毒基因组后可以产生感染性的病毒颗粒(Acsetal.,1987;Yaginumaetal.,1987)。因此,嗜肝DNA病毒可以在体外进行形态学研究,然而,乙肝病毒的产量还是相对较低。大概估计,每天每个肝细胞在体外感染期间释放出1到10个病毒粒子(Nowaketal.,1996)。在体外这些数量并不会明显提高。因此,通过电镜观察乙肝的出芽是非常困难的(RoingeardandSureau,1998)。下面是关于乙肝复制的一个简略的回顾(GanemandSchneider,2001),嗜肝病毒的感染早期并不是十分清楚,直到现在,仅DHBV的一个分子受体被发现和阐述,其它的都还是不十分地确定(Urbane...