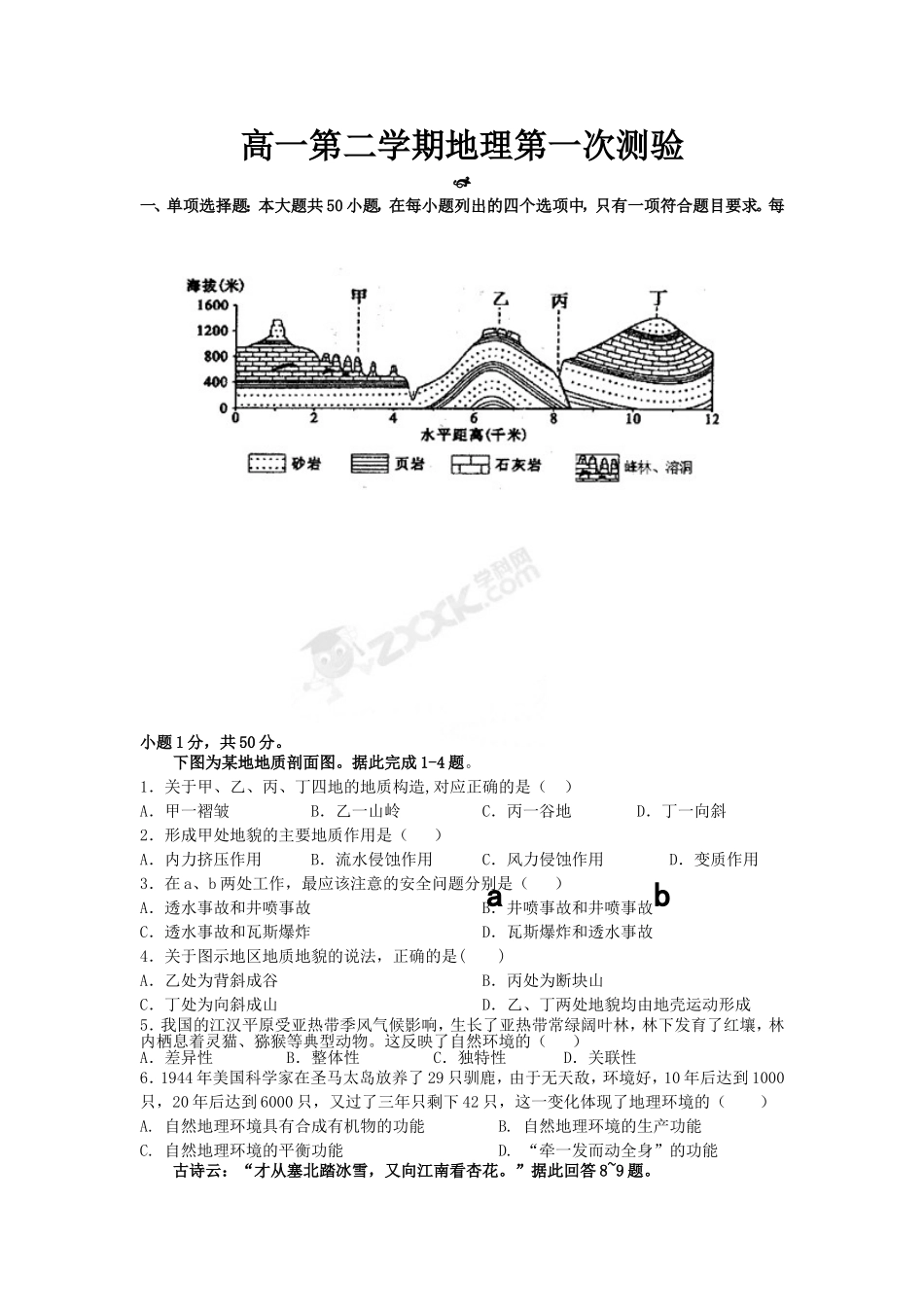

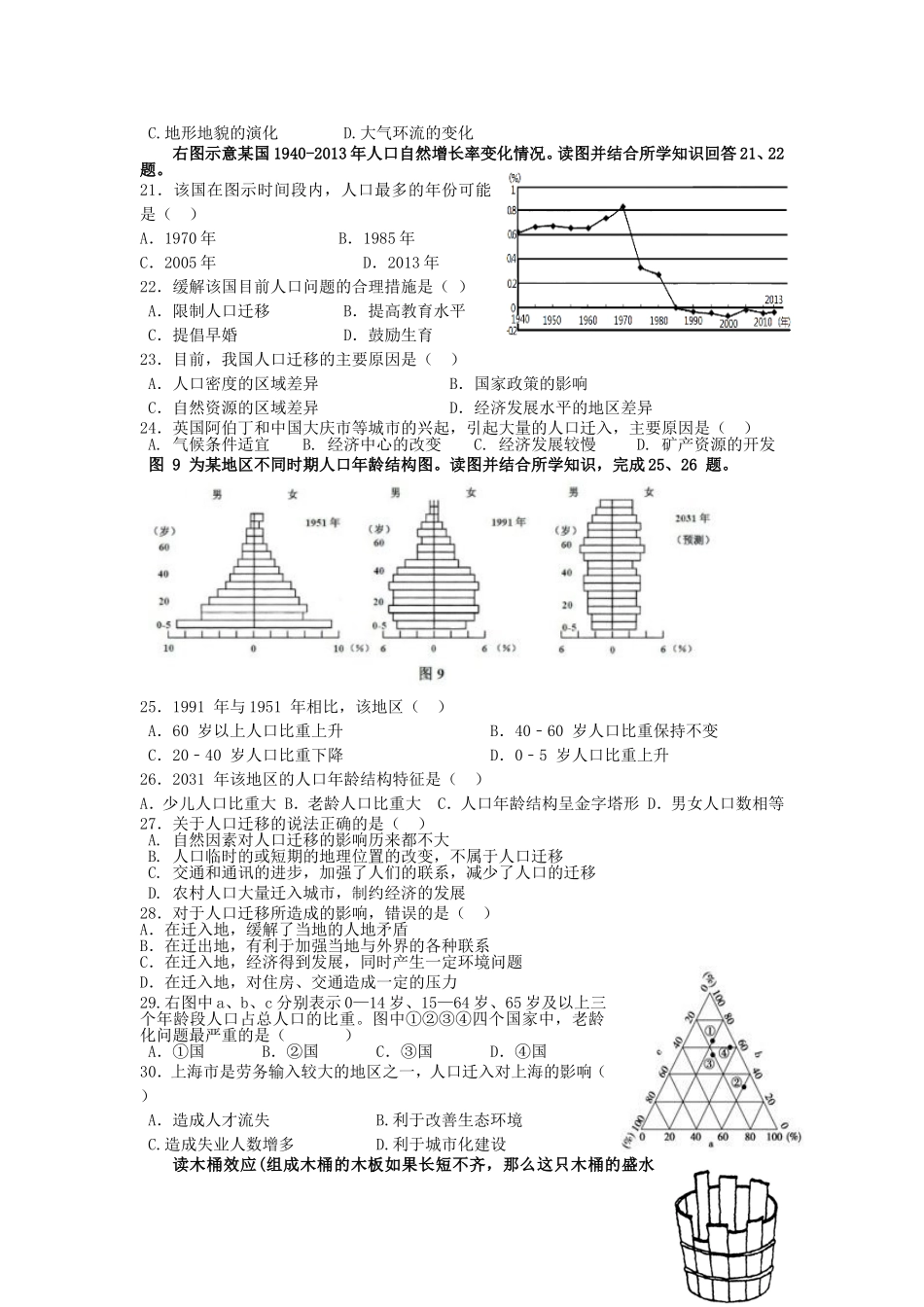

高一第二学期地理第一次测验一、单项选择题:本大题共50小题,在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。每小题1分,共50分。下图为某地地质剖面图。据此完成1-4题。1.关于甲、乙、丙、丁四地的地质构造,对应正确的是()A.甲一褶皱B.乙一山岭C.丙一谷地D.丁一向斜2.形成甲处地貌的主要地质作用是()A.内力挤压作用B.流水侵蚀作用C.风力侵蚀作用D.变质作用3.在a、b两处工作,最应该注意的安全问题分别是()A.透水事故和井喷事故B.井喷事故和井喷事故C.透水事故和瓦斯爆炸D.瓦斯爆炸和透水事故4.关于图示地区地质地貌的说法,正确的是()A.乙处为背斜成谷B.丙处为断块山C.丁处为向斜成山D.乙、丁两处地貌均由地壳运动形成5.我国的江汉平原受亚热带季风气候影响,生长了亚热带常绿阔叶林,林下发育了红壤,林内栖息着灵猫、猕猴等典型动物。这反映了自然环境的()A.差异性B.整体性C.独特性D.关联性6.1944年美国科学家在圣马太岛放养了29只驯鹿,由于无天敌,环境好,10年后达到1000只,20年后达到6000只,又过了三年只剩下42只,这一变化体现了地理环境的()A.自然地理环境具有合成有机物的功能B.自然地理环境的生产功能C.自然地理环境的平衡功能D.“牵一发而动全身”的功能古诗云:“才从塞北踏冰雪,又向江南看杏花。”据此回答8~9题。ab7.从地理学角度看,它描述的是()A.由赤道向两极的地域分异B.从山麓到山顶的地域分异C.从沿海到内陆的地域分异D.从平原到高原的地域分异8.从塞北到江南的景观差异,产生的基础是()A.水分B.光照C.土壤D.热量9.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,此诗句描写的景观差异属于()A.纬度地带性B.经度地带性C.垂直地带性D.非地带性人们把常年积雪区的下界,叫做雪线。结合所学知识,完成11~12题。10.不同纬度高山雪线的高度差异明显,其主要原因是()A.地势的高低不同B.土壤的肥力不同C.热量的纬度差异D.植被的覆盖差异11.近年来,世界上很多高山的雪线高度有上升的趋势,其主要原因可能是()A.全球降水增多B.全球气温升高C.地壳运动剧烈D.海平面的上升12.根据世界陆地自然带的分布规律,广东所处的自然带属于()A.亚热带常绿阔叶林带B.温带落叶阔叶林带C.亚热带常绿硬叶林带D.热带雨林带13.由沿海向内陆的地域分异规律(经度地带性)表现最明显的是()A.北美大陆中纬地区B.南美大陆中纬地区C.亚欧大陆中纬地区D.非洲大陆中纬地区14.下列自然景观中能够反映非地带性的是()A.加拿大的亚寒带针叶林B.亚马孙流域的热带雨林C.广东的亚热带常绿阔叶林D.塔里木盆地中的绿洲一位游客由辽宁大连出发向西去新疆旅游,沿途依次看到森林、草原、荒漠等自然景观。据此回答15、16题。15.该游客看到的景观自东向西变化,体现了()A.自然带的周期性更替规律B.由赤道到两极的地域分异规律C.随海拔升高而变化的垂直分异规律D.由沿海向内陆的地域分异规律16.该游客看到的自然景观依次变化,主要是()A.人工改造自然的结果B.水分差异形成的结果C.自然灾害影响的结果D.热量差异造成的结果17.读某沿海地区一山地垂直自然带分布图(右图所示),该山地可能位于()A.北半球温带地区B.北半球亚热带地区C.南半球温带地区D.南半球亚热带地区18.下列地区的气候类型中,受海洋寒流影响明显的是()A.南美东部热带雨林气候B.欧洲西部温带海洋性气候C.南美西部热带沙漠气候D.亚洲东部亚热带季风气候读右图“某假想地域地理环境形成和演变过程示意图”,根据图中信息完成20、21题。19.图中所示地域地理环境的演化过程体现了()A.地理环境的整体性B.地理环境的差异性C.地理环境的稳定性D.地理环境的无序性20.引起图中地理环境演变的根本因素是()A.植被由森林转化为草原B.陆地两侧气候的差异C.地形地貌的演化D.大气环流的变化右图示意某国1940-2013年人口自然增长率变化情况。读图并结合所学知识回答21、22题。21.该国在图示时间段内,人口最多的年份可能是()A.1970年B.1985年C.2005年D.2013年22.缓解该国目前人口问题的合理措施是()A.限制人口迁移B.提高教...