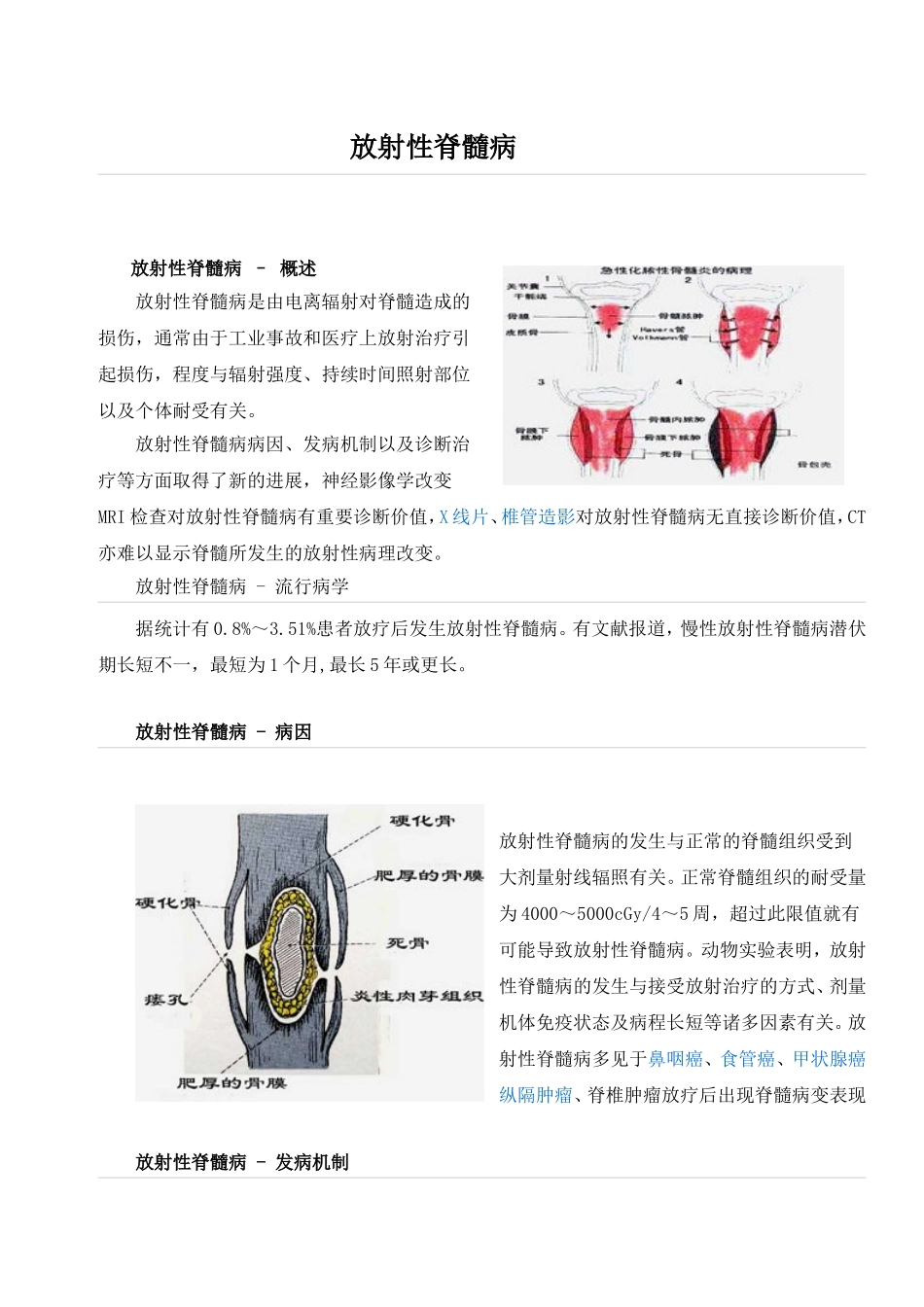

放射性脊髓病放射性脊髓病–概述放射性脊髓病是由电离辐射对脊髓造成的损伤,通常由于工业事故和医疗上放射治疗引起损伤,程度与辐射强度、持续时间照射部位以及个体耐受有关。放射性脊髓病病因、发病机制以及诊断治疗等方面取得了新的进展,神经影像学改变MRI检查对放射性脊髓病有重要诊断价值,X线片、椎管造影对放射性脊髓病无直接诊断价值,CT亦难以显示脊髓所发生的放射性病理改变。放射性脊髓病-流行病学据统计有0.8%~3.51%患者放疗后发生放射性脊髓病。有文献报道,慢性放射性脊髓病潜伏期长短不一,最短为1个月,最长5年或更长。放射性脊髓病-病因放射性脊髓病的发生与正常的脊髓组织受到大剂量射线辐照有关。正常脊髓组织的耐受量为4000~5000cGy/4~5周,超过此限值就有可能导致放射性脊髓病。动物实验表明,放射性脊髓病的发生与接受放射治疗的方式、剂量机体免疫状态及病程长短等诸多因素有关。放射性脊髓病多见于鼻咽癌、食管癌、甲状腺癌纵隔肿瘤、脊椎肿瘤放疗后出现脊髓病变表现放射性脊髓病-发病机制可能的机制为:①放射线对脊髓组织的直接损伤;②脊髓供血血管受损引起继发性的脊髓损害;③静脉内皮损伤,导致静脉闭塞,结果使局部渗出出血坏死;④机体对放射损伤产生变态反应因脊髓出现过敏性脱髓鞘改变及细胞团块样坏死。也有观点认为,晚期的脊髓损伤不是由于对神经细胞的直接作用而是对靶细胞群的损伤最可能的靶细胞群是胶质细胞群和内皮细胞群胶质细胞群受损后白质和神经根就会发生节段性脱髓鞘。①血管受损学说:认为血管的改变是原发的,脊髓的软化是继发于血管损害所引起的缺血性改变;②放射线直接损害神经组织学说:一些作者观察到血管变化很轻微,而神经组织变化广泛而明显。剂量越大细胞损伤的程度越严重。特别是对细胞核的损害,核染色质线粒体是主要的受损部位。③免疫机制学说:放射线作用于神经组织,使细胞蛋白或类脂质发生改变,形成新的抗原性,产生自身免疫反应引起脊髓水肿、脱髓鞘改变或坏死。放射性脊髓损伤主要累及白质依不同阶段及损伤程度不同表现有所差异。肉眼见脊髓肿胀、变软,切面蝴蝶形结构消失或呈淡黄色,质地较硬镜下见局灶性凝固坏死和神经纤维脱髓鞘改变也可见组织溶解液化、坏死、空泡变,神经细胞和胶质细胞变性、固缩和消失,毛细血管明显增多管壁增厚,呈玻璃样变性,管腔闭塞;周围有陈旧性出血,胶质瘢痕形成和少量炎性细胞浸润,病灶周围组织有水肿及胶质增生。放射性脊髓病-临床表现放射性脊髓病放射性脊髓病潜伏期长短不一。临床表现多种多样,主要分为以下4型:1.早期短暂型在放射治疗后经大约3个月的潜伏期后出现症状表现:为主观的感觉症状和很轻微的客观感觉障碍,而经过3个月左右以后逐渐缓解。2.下运动神经元损害型表现为上下肢下运动神经元损害,征象出现肢体无力、肌肉萎缩、腱反射减弱或消失,可能与脊髓前角细胞选择性损害有关。3.急性截瘫或四肢瘫型在放射治疗后经一定时间的潜伏期,急性发病在数小时至数天内发展到瘫痪顶峰,以后病情稳定,可能由于血管性病变引起。4.慢性进展性放射性脊髓病此型,最常见潜伏期为3个月至5年,平均18个月通常为隐袭发病,但亦可在潜伏期后急性发病。最早的症状以感觉异常最常见患者诉说手足麻木或虫爬、蚁走或针刺感往往自颈部沿脊柱向肢体放射,在颈部屈伸动作时可加重即低(仰)头触电征(lhermitte征)。颈项与肩部可有疼痛,后出现一个或多个肢体的无力或瘫痪,进展性的感觉丧失约1年后出现大小便功能障碍查体可示脊髓部分性损害、半切综合征或横贯损害。不论何种损害主要病变定位应在被照射的脊髓节段之内。脑脊液检查椎管通畅,可有蛋白轻度增高。脊髓MRI可见有脊髓肿胀,病变多呈长条片状的稍长或长T1长T2信号部分病例病灶强化,强化病灶位于脊髓边缘(白质内)或以边缘为主。5、短暂型放射性脊髓炎:感觉异常,如肢体麻木、刺痛、触痛、烧灼感以及颈肩部疼痛等。典型的低头曲颈触电样征(Lhermitte’s征):即低头时,出现从颈部沿着背部脊椎向下肢或四肢放射性的触电感,头复位时,症状消失;屈颈动作愈迅速有力,触电感亦愈强烈,如屈颈动作缓慢,触电感则较轻微。...