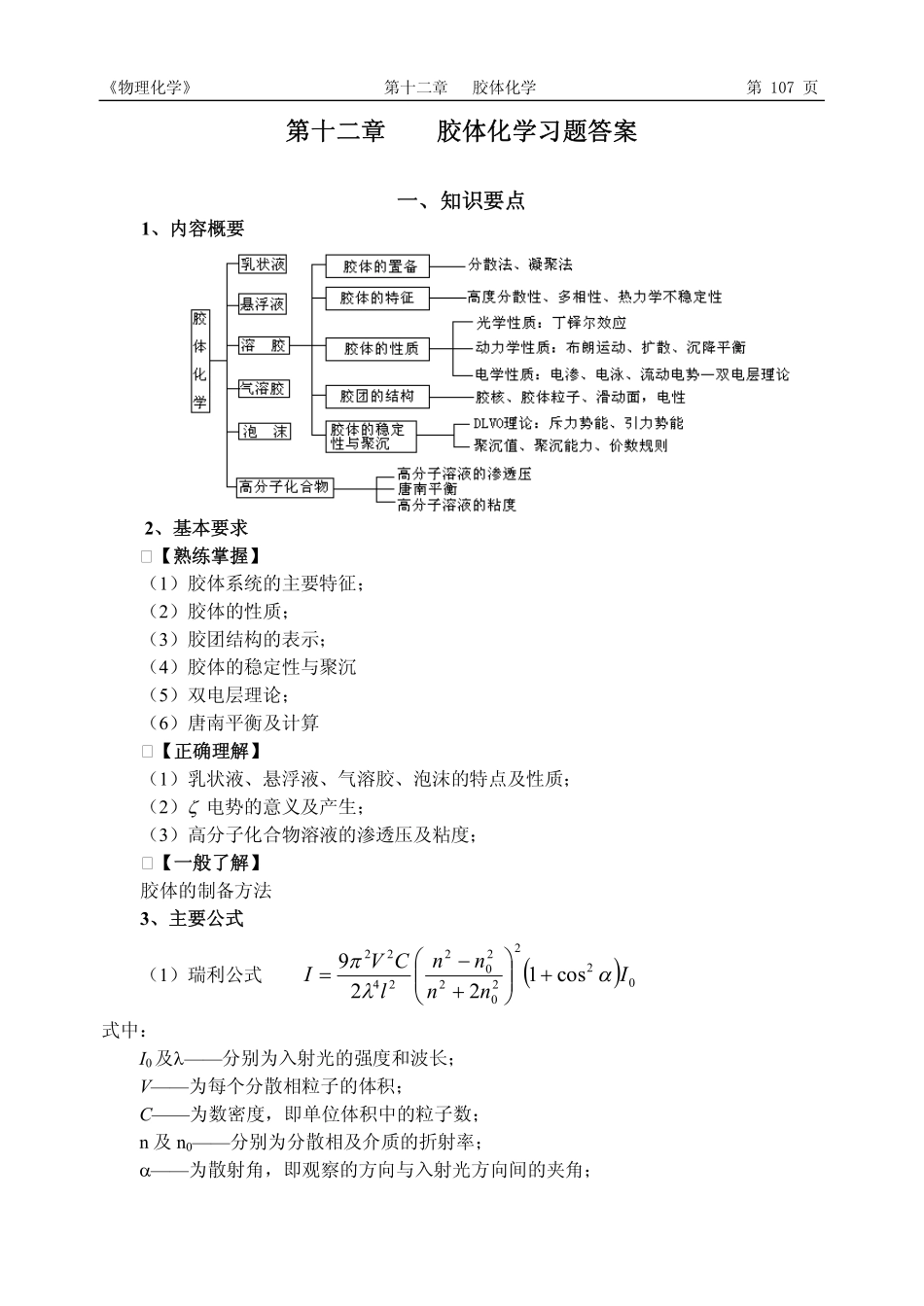

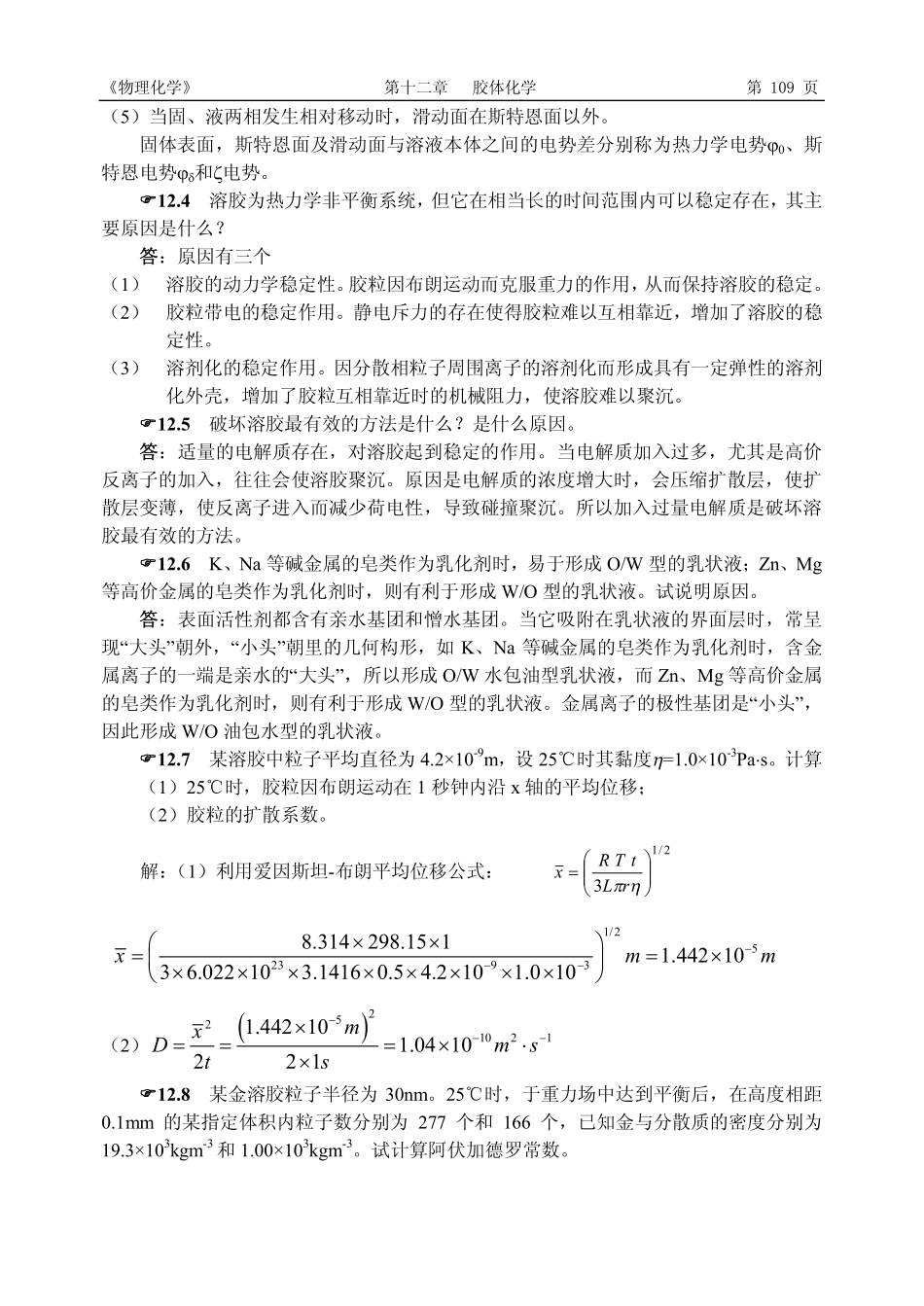

《物理化学》第十二章胶体化学第107页第十二章胶体化学习题答案一、知识要点1、内容概要2、基本要求�【熟练掌握】(1)胶体系统的主要特征;(2)胶体的性质;(3)胶团结构的表示;(4)胶体的稳定性与聚沉(5)双电层理论;(6)唐南平衡及计算�【正确理解】(1)乳状液、悬浮液、气溶胶、泡沫的特点及性质;(2)电势的意义及产生;(3)高分子化合物溶液的渗透压及粘度;�【一般了解】胶体的制备方法3、主要公式(1)瑞利公式0222022022422cos1229InnnnlCVI式中:I0及——分别为入射光的强度和波长;V——为每个分散相粒子的体积;C——为数密度,即单位体积中的粒子数;n及n0——分别为分散相及介质的折射率;——为散射角,即观察的方向与入射光方向间的夹角;《物理化学》第十二章胶体化学第108页——为观察者与散射中心的距离。(2)爱因斯坦-布朗平均位移公式:2/13rLtTRx式中,x为t时间间隔内粒子的平均位移,r为粒子的半径,为分散介质的粘度,T为热力学温度,R为摩尔气体常数,L为阿佛加德罗常数。(3)胶体粒子的摩尔质量为32162DRTLmLM(4)贝林高度分布的分布定律:120121lnhhRTMCCg(5)斯莫鲁科夫斯基公式来描述电泳速度和电势的关系:EuE式中,为电泳速度,单位为ms-1;E为电场强度,单位为Vm-1;u为胶核的电迁移率,单位为m2V-1s-1,表示单位电场强度下的电泳速度;为介质的介电常数,单位为Fm-1,=r0,r为相对介电常数,0为真空介电常数;为介质的粘度,单位为Pas。二、习题p657~65912.1如何定义胶体系统?胶体系统的主要特征是什么?答:胶体系统是分散相粒子的大小在1nm~100nm之间的分散系统,包括溶胶、高分子溶液、缔合胶体。特征是特有的分散程度、不均匀(多相)性和聚结不稳定性等(高度分散的多相性和热力学不稳定性)。具体如扩散作用慢、不能透过半透膜、渗透压低,动力学稳定性强,乳光亮度强等。12.2丁铎尔效应的实质及产生的条件是什么?答:丁铎尔效应的实质是溶胶对光的散射作用。产生的条件是胶体粒子的线度小于入射光的波长。12.3简述斯特恩双电层模型的要点,指出热力学电势、斯特恩电势和电势的区别。答:斯特恩双电层模型的要点:(1)分散相粒子的表面带有相同符号的电荷;(2)反离子在静电力作用和热运动作用下,呈扩散状态分布在分散相粒子的周围;(3)分散相粒子的周围分为紧密层和扩散层;(4)紧密层和扩散层的分界面是被吸附的溶剂化反离子中心连线所形成的假想面,称为斯特恩面;《物理化学》第十二章胶体化学第109页(5)当固、液两相发生相对移动时,滑动面在斯特恩面以外。固体表面,斯特恩面及滑动面与溶液本体之间的电势差分别称为热力学电势0、斯特恩电势和电势。12.4溶胶为热力学非平衡系统,但它在相当长的时间范围内可以稳定存在,其主要原因是什么?答:原因有三个(1)溶胶的动力学稳定性。胶粒因布朗运动而克服重力的作用,从而保持溶胶的稳定。(2)胶粒带电的稳定作用。静电斥力的存在使得胶粒难以互相靠近,增加了溶胶的稳定性。(3)溶剂化的稳定作用。因分散相粒子周围离子的溶剂化而形成具有一定弹性的溶剂化外壳,增加了胶粒互相靠近时的机械阻力,使溶胶难以聚沉。12.5破坏溶胶最有效的方法是什么?是什么原因。答:适量的电解质存在,对溶胶起到稳定的作用。当电解质加入过多,尤其是高价反离子的加入,往往会使溶胶聚沉。原因是电解质的浓度增大时,会压缩扩散层,使扩散层变薄,使反离子进入而减少荷电性,导致碰撞聚沉。所以加入过量电解质是破坏溶胶最有效的方法。12.6K、Na等碱金属的皂类作为乳化剂时,易于形成O/W型的乳状液;Zn、Mg等高价金属的皂类作为乳化剂时,则有利于形成W/O型的乳状液。试说明原因。答:表面活性剂都含有亲水基团和憎水基团。当它吸附在乳状液的界面层时,常呈现“大头”朝外,“小头”朝里的几何构形,如K、Na等碱金属的皂类作为乳化剂时,含金属离子...