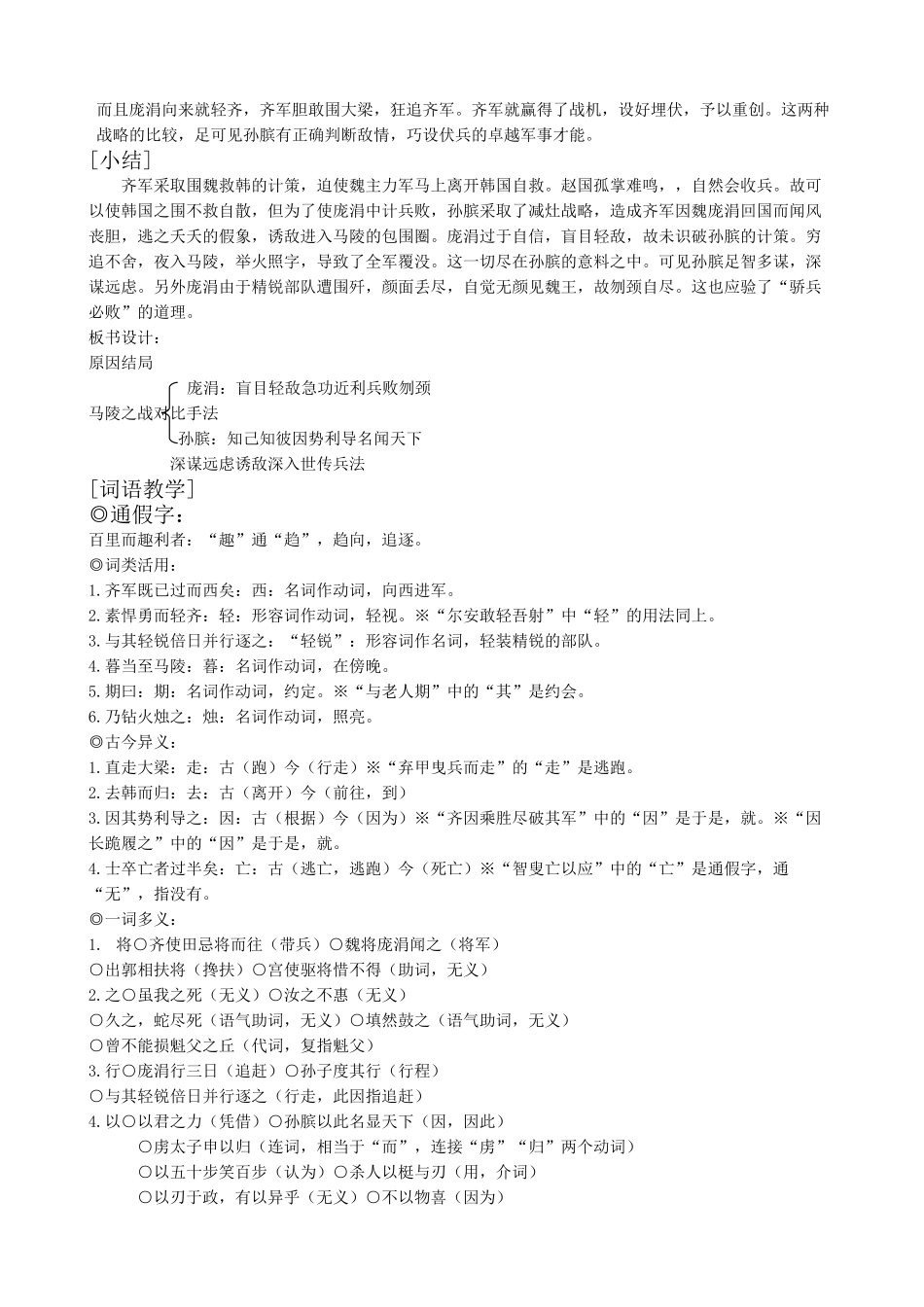

《史记》两则一.教学目标:1.疏通字词,掌握通假字,一词多义,古今异义,词类活用。2.了解马陵之战的起因,经过,结局。弄明白孙膑为何会胜利,而庞涓为何会兵败自刭的原因。3.学会分析张良的性格。二.教学重难点:1.重点是文言文的词类活用现象及其他词法、句法。重点字、词、句的解释翻译。2.难点是明白孙膑的战略及庞涓失败的原因。三.作者、作品简介:司马迁(前145-?),字子长,西汉著名史学家、文学家、思想家。前后历时14年,于前91年撰写完成我国第一部纪传体通史《史记》。《史记》原名《太史公书》。东汉后始称《史记》。《史记》文辞优美,叙事生动,在文学史上有重要地位。鲁迅誉之为“史家之绝唱,无韵之离骚”。四.导入新课:中国古代有许多著名的军事家,其中有著名的著有《孙子兵法》的孙武,他所提出的“知己知彼,百战不殆”等著名战略,至今仍是兵家克敌制胜的绝招。美国西点军校也用《孙子兵法》作为教材。其后代孙膑亦青出于蓝而胜于蓝,著有《孙膑兵法》。今天我们来学习司马迁在《史记.孙子吴起列传》中给他作的人物传记,文章记述了孙膑以其非凡的智谋和卓越的军事才能在马陵之战中大败庞涓的故事,从中我们来领略其兵法的精妙所在,并学习《史记》通过写人物语言来刻画人物性格的写作方法。五.上课过程:1.给学生10分钟时间来默读课文,对照注释,初步了解故事梗概,出示幻灯片,思考并讨论以下问题(5分钟小组讨论)。2.附幻灯片:a.概述马陵之战的发生背景。b.马陵的地形如何?对谁有利?说说理由。c.找出导致庞涓失败的原因的语句。d.孙膑针对庞涓的什么致命弱点,采用了什么策略,造成魏军大败,庞涓自刭。[明确]A:田忌围魏救韩,庞涓狂追已过魏境的齐军。[明确]B:马陵道狭,而旁多阻隘,可伏兵,对孙膑有利。理由是此地利于齐军设埋伏,且易守难攻,有一夫当关,万夫莫开的好处,利于全歼魏军。其二是齐军可养精蓄锐,守株待兔,等追得精疲力尽的魏军进入包围圈。[明确]C:“素悍勇而轻齐”和“我固知齐军怯,入吾地三日,士卒亡者过半矣”。[明确]D:孙膑针对庞涓盲目轻敌的致命弱点,采用减灶的欺骗手段骗庞涓上钩。※学生较活跃的班级,可组织进行讨论:◎齐国军队如果不采取孙膑的“围魏救赵”的策略,而是直接奔到韩国去救韩。试比较这两种策略的利弊。[明确]如果齐军长驱直入韩国国境,军旅劳累,而且易受攻赵魏两国两面夹攻,非但救不了韩国,而且自己极容易损兵折将。以一敌二是不智之举。由于魏国欲灭韩,精锐部队已倾囊而出,城内只剩老弱病残。齐军此举并非意在灭魏,旨在使魏国弃韩而自救。而且庞涓向来就轻齐,齐军胆敢围大梁,狂追齐军。齐军就赢得了战机,设好埋伏,予以重创。这两种战略的比较,足可见孙膑有正确判断敌情,巧设伏兵的卓越军事才能。[小结]齐军采取围魏救韩的计策,迫使魏主力军马上离开韩国自救。赵国孤掌难鸣,,自然会收兵。故可以使韩国之围不救自散,但为了使庞涓中计兵败,孙膑采取了减灶战略,造成齐军因魏庞涓回国而闻风丧胆,逃之夭夭的假象,诱敌进入马陵的包围圈。庞涓过于自信,盲目轻敌,故未识破孙膑的计策。穷追不舍,夜入马陵,举火照字,导致了全军覆没。这一切尽在孙膑的意料之中。可见孙膑足智多谋,深谋远虑。另外庞涓由于精锐部队遭围歼,颜面丢尽,自觉无颜见魏王,故刎颈自尽。这也应验了“骄兵必败”的道理。板书设计:原因结局庞涓:盲目轻敌急功近利兵败刎颈马陵之战对比手法孙膑:知己知彼因势利导名闻天下深谋远虑诱敌深入世传兵法[词语教学]◎通假字:百里而趣利者:“趣”通“趋”,趋向,追逐。◎词类活用:1.齐军既已过而西矣:西:名词作动词,向西进军。2.素悍勇而轻齐:轻:形容词作动词,轻视。※“尔安敢轻吾射”中“轻”的用法同上。3.与其轻锐倍日并行逐之:“轻锐”:形容词作名词,轻装精锐的部队。4.暮当至马陵:暮:名词作动词,在傍晚。5.期曰:期:名词作动词,约定。※“与老人期”中的“其”是约会。6.乃钻火烛之:烛:名词作动词,照亮。◎古今异义:1.直走大梁:走:古(跑)今(行走)※“弃甲曳兵而走”的“走”是逃跑。2.去韩而归:去:古(离开)今(前往,...