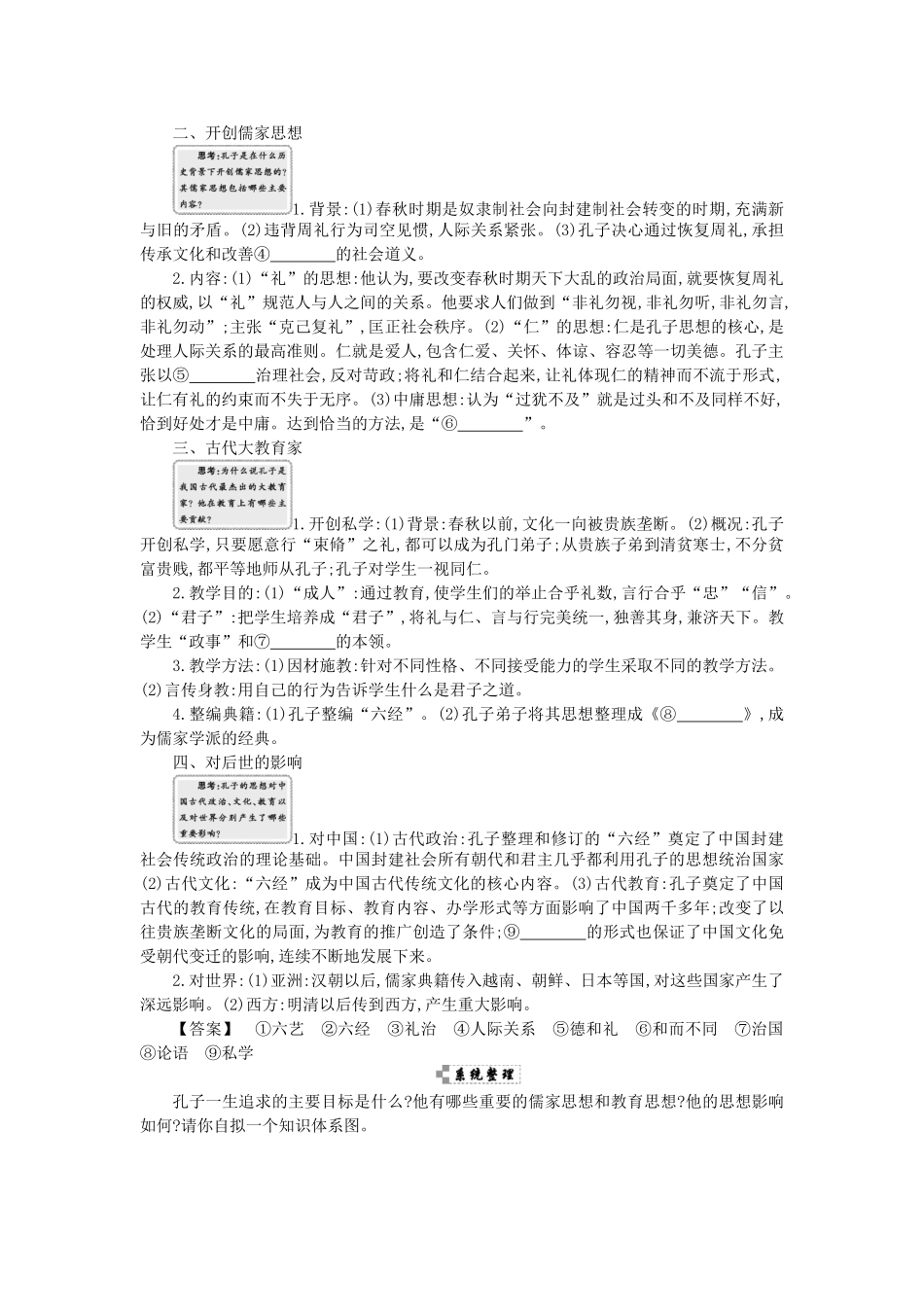

第4课时儒家文化创始人孔子1.了解孔子的主要生平活动、主要思想和政治主张,学会客观分析和评价历史人物;认识孔子对中国及世界历史发展的重大影响。2.通过对孔子生平活动的了解,培养自身对事业的坚定信念和人生目标执着追求的精神;通过学习与讨论,既要看到孔子思想及其活动的伟大贡献,又要看到其思想主张的时代性和历史局限性。了解我国传统思想文化,培养民族精神和文化品质,提高自己的人文修养。3.学习的重点是孔子儒家思想的核心内容及对后世的影响;学习的难点是对孔子儒家思想——礼、仁、中庸的理解及评价。针对本课文言文较多且难以理解的情况,可以阅读《史记》《论语》等文献资料,也可以借助教材中的文字史料与历史图片,学会运用各种史料理解历史问题。通过主动参与小组探讨交流,逐步提高自身的综合素质。通过分析比较、问题探究、归纳概括、材料解读等方法,系统地阐释孔子的思想主张,并对其思想产生的影响进行评价。1.结合前言部分的文字材料,让学生初步总结孔子的治国方略,并让学生简要分析孔子的治国方略与它受到后世尊崇的关系,从而导入新课。2.通过图片展示、材料阅读等方式,调动学生的学习兴趣,营造良好的课堂氛围。师生共同查阅或运用《史记》《论语》等文献资料,在了解孔子生平重大活动的基础上,指导学生制作一张孔子年表;教师应结合和运用孔子的言论,重点分析其“礼”和“仁”等儒家学说的核心内容,并引导学生联系社会现实和个人生活谈谈自己的认识;联系必修3“百家争鸣和儒家思想的形成”一课的有关内容,温故而知新。一、追求礼乐的一生1.自学礼乐:(1)起初学习“①”,十五岁时立志学习礼乐。(2)刻苦自学,成为主持祭祀和丧葬礼仪的儒士。(3)苦研《诗》《书》《礼》《乐》,以传承礼乐文化为己任。2.三十而立:精通“②”,收徒讲学。3.涉足政坛:(1)先后在鲁国任中都宰和司寇。(2)力图加强君权、削弱大夫权、抑制陪臣,恢复③社会。4.周游列国:率徒周游,宣传主张,未被采纳,返回鲁国。5.献身文教:整理文化典籍,删修《春秋》,献身文化教育事业。二、开创儒家思想1.背景:(1)春秋时期是奴隶制社会向封建制社会转变的时期,充满新与旧的矛盾。(2)违背周礼行为司空见惯,人际关系紧张。(3)孔子决心通过恢复周礼,承担传承文化和改善④的社会道义。2.内容:(1)“礼”的思想:他认为,要改变春秋时期天下大乱的政治局面,就要恢复周礼的权威,以“礼”规范人与人之间的关系。他要求人们做到“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”;主张“克己复礼”,匡正社会秩序。(2)“仁”的思想:仁是孔子思想的核心,是处理人际关系的最高准则。仁就是爱人,包含仁爱、关怀、体谅、容忍等一切美德。孔子主张以⑤治理社会,反对苛政;将礼和仁结合起来,让礼体现仁的精神而不流于形式,让仁有礼的约束而不失于无序。(3)中庸思想:认为“过犹不及”就是过头和不及同样不好,恰到好处才是中庸。达到恰当的方法,是“⑥”。三、古代大教育家1.开创私学:(1)背景:春秋以前,文化一向被贵族垄断。(2)概况:孔子开创私学,只要愿意行“束脩”之礼,都可以成为孔门弟子;从贵族子弟到清贫寒士,不分贫富贵贱,都平等地师从孔子;孔子对学生一视同仁。2.教学目的:(1)“成人”:通过教育,使学生们的举止合乎礼数,言行合乎“忠”“信”。(2)“君子”:把学生培养成“君子”,将礼与仁、言与行完美统一,独善其身,兼济天下。教学生“政事”和⑦的本领。3.教学方法:(1)因材施教:针对不同性格、不同接受能力的学生采取不同的教学方法。(2)言传身教:用自己的行为告诉学生什么是君子之道。4.整编典籍:(1)孔子整编“六经”。(2)孔子弟子将其思想整理成《⑧》,成为儒家学派的经典。四、对后世的影响1.对中国:(1)古代政治:孔子整理和修订的“六经”奠定了中国封建社会传统政治的理论基础。中国封建社会所有朝代和君主几乎都利用孔子的思想统治国家(2)古代文化:“六经”成为中国古代传统文化的核心内容。(3)古代教育:孔子奠定了中国古代的教育传统,在教育目标、教育内容、办学形式等方面影响了中国两千多年;改变了以往贵族垄断文化的局面,为教育的推广创造了条件;⑨的形式也保证了中国文化免受朝代变迁的影响,连续不断地发展下来。2.对世界:(1)亚...