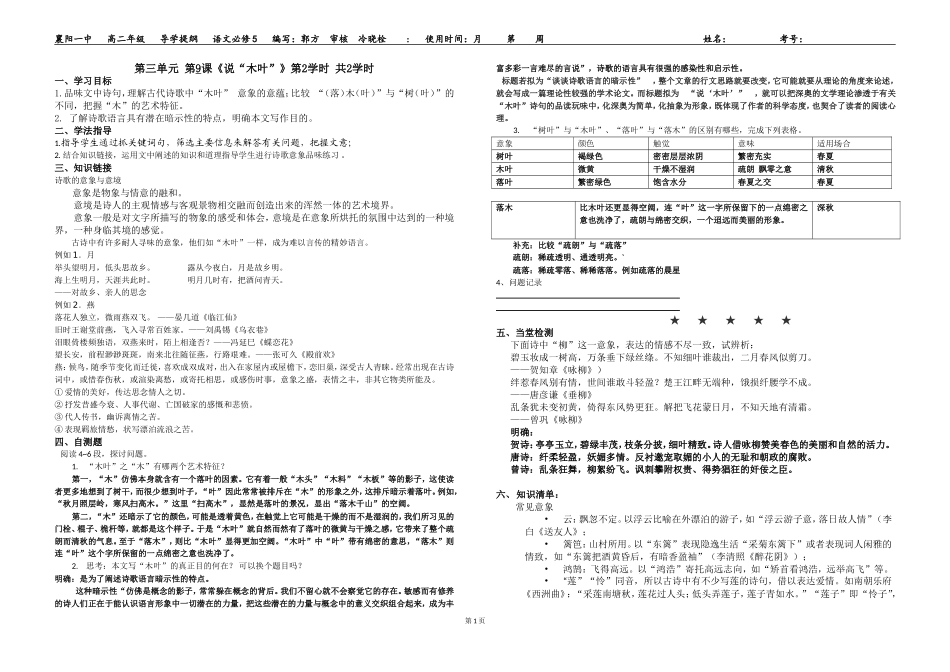

襄阳一中高二年级导学提纲语文必修5编写:郭方审核冷晓栓:使用时间:月第周姓名:考号:第三单元第9课《说“木叶”》第2学时共2学时一、学习目标1.品味文中诗句,理解古代诗歌中“木叶”意象的意蕴;比较“(落)木(叶)”与“树(叶)”的不同,把握“木”的艺术特征。2.了解诗歌语言具有潜在暗示性的特点,明确本文写作目的。二、学法指导1.指导学生通过抓关键词句,筛选主要信息来解答有关问题,把握文意;2.结合知识链接,运用文中阐述的知识和道理指导学生进行诗歌意象品味练习。三、知识链接诗歌的意象与意境意象是物象与情意的融和。意境是诗人的主观情感与客观景物相交融而创造出来的浑然一体的艺术境界。意象一般是对文字所描写的物象的感受和体会,意境是在意象所烘托的氛围中达到的一种境界,一种身临其境的感觉。古诗中有许多耐人寻味的意象,他们如“木叶”一样,成为难以言传的精妙语言。例如1.月举头望明月,低头思故乡。露从今夜白,月是故乡明。海上生明月,天涯共此时。明月几时有,把酒问青天。——对故乡、亲人的思念例如2.燕落花人独立,微雨燕双飞。——晏几道《临江仙》旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。——刘禹锡《乌衣巷》泪眼倚楼频独语,双燕来时,陌上相逢否?——冯延巳《蝶恋花》望长安,前程渺渺斑斑,南来北往随征燕,行路艰难。——张可久《殿前欢》燕:候鸟,随季节变化而迁徙,喜欢成双成对,出入在家屋内或屋檐下,恋旧巢,深受古人青睐。经常出现在古诗词中,或惜春伤秋,或渲染离愁,或寄托相思,或感伤时事,意象之盛,表情之丰,非其它物类所能及。①爱情的美好,传达思念情人之切。②抒发昔盛今衰、人事代谢、亡国破家的感慨和悲愤。③代人传书,幽诉离情之苦。④表现羁旅情愁,状写漂泊流浪之苦。四、自测题阅读4~6段,探讨问题。1.“木叶”之“木”有哪两个艺术特征?第一,“木”仿佛本身就含有一个落叶的因素。它有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这使读者更多地想到了树干,而很少想到叶子,“叶”因此常常被排斥在“木”的形象之外,这排斥暗示着落叶。例如,“秋月照层岭,寒风扫高木。”这里“扫高木”,显然是落叶的景况,显出“落木千山”的空阔。第二,“木”还暗示了它的颜色,可能是透着黄色,在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的,我们所习见的门栓、棍子、桅杆等,就都是这个样子。于是“木叶”就自然而然有了落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗而清秋的气息。至于“落木”,则比“木叶”显得更加空阔。“木叶”中“叶”带有绵密的意思,“落木”则连“叶”这个字所保留的一点绵密之意也洗净了。2.思考:本文写“木叶”的真正目的何在?可以换个题目吗?明确:是为了阐述诗歌语言暗示性的特点。这种暗示性“仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后。我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说”,诗歌的语言具有很强的感染性和启示性。标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,就会写成一篇理论性较强的学术论文。而标题拟为“说‘木叶’”,就可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。3.“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”的区别有哪些,完成下列表格。意象颜色触觉意味适用场合树叶褐绿色密密层层浓阴繁密充实春夏木叶微黄干燥不湿润疏朗飘零之意清秋落叶繁密绿色饱含水分春夏之交春夏落木比木叶还更显得空阔,连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了,疏朗与绵密交织,一个迢远而美丽的形象。深秋补充:比较“疏朗”与“疏落”疏朗:稀疏透明、通透明亮。`疏落:稀疏零落、稀稀落落。例如疏落的晨星4、问题记录★★★★★五、当堂检测下面诗中“柳”这一意象,表达的情感不尽一致,试辨析:碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。——贺知章《咏柳》)绊惹春风别有情,世...